Эго хочет только и исключительно себя. Все, что не является им самим, что, так сказать, «не я», чуждо ему и — бессознательно — отрицается им.

Отрицание — это суть эго. Потому что утверждать — значит понимать потерю, несчастный случай и т. д. как указание судьбы и, возможно, отправляться на поиски причины. Утверждение всего, включая негативное, означает целостность и единство всего бытия и всех событий и признание того, что «все исходит от Бога». Однако непонимание приводит к тому, что программа эго в основе своей ведет человека к непринятию и сопротивлению неприятным для него вещам. Это происходит потому, что ставит под угрозу самосохранение — не человека, а его эго. Если в своем конкретном поведении

- ворчит, ворчит, критикует, осуждает,

- упрекает, обвиняет других,

- постоянно подтверждает себе, что он, к счастью, «не такой, как они»,

- нетерпелив,

- ненавидит невзгоды, ищет хорошее и имеет в виду «хорошее только для себя»,

- не замечая хорошего для других,

- постоянно сравнивает себя с другими,

- и, прежде всего, оказывает яростное сопротивление всему, что его не устраивает,

то это неверное понимание земного зла, существующего на материальном уровне, полном планов и страданий, но являющегося ничем иным, как совокупностью безостановочных попыток искупления. Это:

«Часть той силы,

которая всегда желает зла и всегда творит добро».

(Фауст I, исследование).

Системное отрицание можно заметить уже в начале разговора, когда речь заходит об отрицании погоды, какой бы она ни была. Сопротивление оказывается болезни вместо того, чтобы понять ее как признак внутреннего физического и психологического расстройства.

Сопротивление оказывается конкуренту, супругу в борьбе за детей, жестокому соседу или врачам в случае недобросовестной работы. Эго всегда сразу же берет на себя роль жертвы, вместо того чтобы спросить себя, почему его ударили. Оно не хочет признавать, что в мире добра и зла оно само является объектом как добра, так и зла. Оно воображает, что может претендовать только на кишмиш, и не понимает, что это случается только с духовными искателями, с теми, кто «под зонтиком». Оно не может знать, что только фундаментальное и всеобъемлющее утверждение создает мир. Прежде всего, оно не знает, что отрицание и сопротивление вызывают страдания в жизни.

Поскольку эго не знает принципа кажущихся противоположностей и верит, что монеты бывают только с одной стороной, оно всегда пытается выбрать кишмиш из торта и избежать неприятного, вместо того чтобы принять все, что приходит, потому что это часть курса «искупления» из хорошего-плохого мира.

Это и есть человеческая драма, истоки которой описаны в истории сотворения мира. Адам и Ева не удовлетворены своим совершенным состоянием или спровоцированы на недовольство. В конце концов, у них есть свобода воли, и они ею пользуются: они больше не утверждают свое прежнее состояние.

Однако благодаря духовной жизни происходит все большее упразднение «противоположностей» через признание их единства. Это приводит к жизни, в которой зло — через единение с совершенством — все больше устраняется, поскольку оно идентифицируется в сознании как попытка соблазнить и только кажется злом или не злом в духовном смысле. Негативные переживания, такие как тяжелая утрата, воспринимаются совершенно по-другому и, таким образом, теряют свое влияние. Философия Стоа в Древней Греции описывает это термином атараксия (душевный покой).

Отрицание — причина всего человеческого зла.

«Я — ум, который всегда отрицает». Конструктивную противоположность можно найти в «Одиссее», где греческий поэт Гомер снова и снова описывает развитие своего героя как «от Цюрнера к Дульдеру» (!). Победу над отрицанием мы находим и в Иисусе из Назарета, который развивается от «расплода ехидны» через внутреннюю борьбу в Гефсиманском саду к сознательному принятию и терпимости к пыткам и смерти.

Противоположность отрицания способствует смерти эго — это терпимость или одобрение всего, что встречается на вашем пути, как показал японский мастер дзен:

Дзен-мастер Хакуин был воспет соседями как человек, ведущий чистую жизнь. В его районе жила красивая японская девушка, родители которой владели бакалейной лавкой. Ее родители внезапно обнаружили, что она беременна, и очень рассердились. Девушка не хотела признаваться, кто этот мужчина, но после долгих уговоров назвала имя Хакуина.

В сильном гневе родители отправились к мастеру. «Ага!» — только и смог сказать он. После рождения ребенка его отнесли к Хакуину. Он потерял свою хорошую репутацию, но это его не волновало, и он заботился о ребенке наилучшим образом. Молоко и все остальное, необходимое малышу, он получал от соседей. Через год молодая мать не выдержала. Она рассказала родителям правду, что настоящим отцом ребенка был молодой человек, работавший на рыбном рынке. Мать и отец девочки вернулись к Хакуину и попросили у него прощения; они очень извинялись и хотели забрать ребенка к себе. Хакуин согласился. Передавая ребенка, он лишь сказал: «Вот, вот!».

Дзен-мастер Хакуин-Экаку. 1767.png (b-w) commons.wikimedia.org

Хакуин понял, что эти невзгоды на самом деле являются распоряжением судьбы для его духовного развития, то есть развития его сознания. Он не оказывает внешнего сопротивления всем угнетающим его влияниям, не стремится улучшить ничего, что не исходило бы как импульс из его души, и ничем не недоволен. Он знает, что успех в жизни зависит от утверждения, и сокрушается по поводу отрицания. Хакуину удается сделать именно то, что не удается обычному человеку: утвердить проблему, угрозу, чрезвычайную ситуацию. Неудовлетворенность, отрицание и сопротивление — неотъемлемые характеристики ДНК человеческого эго. Эта характеристика — см. выше — уже присутствует в истории создания. В то время как Хакуин не испытывал ни недовольства, ни сопротивления, Ева даже не отреагировала на реальную проблему, а лишь на ту, в которую ее уговорил змей.

Хакуин не хочет ничего решать сам. Он не видит себя в роли жертвы, он доверяет своей душе и идет на попустительство. Отсутствие сопротивления на самом деле означает передачу проблемы духовной силе внутри него и ожидание решения, которое она предложит. Это выводит его из проблемы. Говоря словами христианской мудрости, он позволяет сорнякам и пшенице расти вместе, поэтому он не пытается сразу вырвать сорняки, он позволяет им расти и ждет силы души, которая, в свою очередь, гарантирует, что сорняки исчезнут. Но в браке или в деловой жизни, во всех сферах жизни в целом, особенно в случае болезни, сопротивление и желание удалить — это фундаментальная часть человеческого поведения. На международном уровне политика «смены режимов», проводимая сверхдержавами, посылает свои приветы.

Поведение Хакуина служит примером принципа попустительства, но оно неполноценно для повседневной жизни духовного человека. Во-первых, нет смысла скрипеть зубами, сжимать кулаки в карманах брюк и, казалось бы, терпеть дурное нападение на себя и не реагировать. В конце концов, вы реагируете внутренним смятением. Важно не реагировать внутренне, сохранять спокойствие в прямом смысле этого слова и признавать, что все исходит от Бога. Это может сработать только на основе понимания того, что я осознаю, что в данный момент для меня проводится духовное испытание. Тогда я смогу спокойно решить, как мне действовать дальше. И во-вторых, это тоже иногда борьба (Гита, второе канто). Бывает, что духовный искатель должен вмешаться в случае правонарушений, совершенных другими людьми — неважно, касается ли это нас или коллег, партнеров, незнакомцев, детей и так далее. Однако это не имеет ничего общего с принципами «око за око», «око за око», а также с животной схемой «стимул — реакция», поскольку в случае решения вступить в бой ему предшествует соглашение с душой и, в конечном счете, ее приказ действовать. Так что позволяете ли вы себя одурачить (часто) или нет (редко) — это решение, принятое вашим внутренним руководством. В этом отношении решение заключается не в том, чтобы сдаться или сопротивляться, а в том, чтобы покинуть материальный уровень сознания.

Что касается борьбы, то Господь Кришна наставляет Арджуну:

«Почему ты бежишь от священной (!) битвы,

и трусливо уклоняешься от поединка, …

(Бхагавад-гита II, 33)

Что мы обычно не терпим, так это постоянные атаки мысли. Однако мы не боремся с ними, а немедленно покидаем этот зеленый мирской уровень и переходим в перспективу души, чтобы не дать негативу места. В качестве немедленной реакции мы осознаем, что являемся детьми Божьими, и это останавливает вторжение негативных мыслей.

Неважно, что приходит на нас извне: главное — не реагировать в смысле «ответ за ответ». Это прямо противоположно учению еврейского Танаха о принципе «око за око», который является ничем иным, как архаичной поведенческой моделью млекопитающих. Речь идет именно о том, чтобы отказаться от реактивного поведения животного, которое состоит из стимула и ответа, но именно так до сих пор реагируют люди: они идут из пункта А в пункт Б, оставаясь на уровне зеленого мира, и верят, что выживут, только если отомстят и нанесут ответный удар. У того, кто наносит ответный удар, нет Бога. Дальновидный Шекспир заставляет Гамлета задать вопрос, а затем риторически ответить на него самому себе:

«Что благородней: … пережить море язв? Или выдержать духом (!) буйство судьбы?

«… как тот, кто, страдая от всего, не страдает ни от чего: человек, принимающий благосклонность и удары судьбы с одинаковой (!) благодарностью». (Гамлет: III,1; III,2)

Что делает кондуктор, когда ему плюет в лицо пассажир, который собирается опоздать на поезд из-за значительной задержки и поэтому выходит из себя? Реакции материального сознания будут разными, но с духовной точки зрения все сводится не к тому, чтобы дать пощечину разгневанному человеку, а к тому, чтобы осознать, какая программа подтолкнула меня к такому поведению, продолжать осознавать, что привлекает к ответному удару, и, наконец, осознать, почему именно мне взё это случилсь. (Это не обязательно означает попустительство проступку, но все остальное исходит не от меня, а через меня, от души).

У одной участницы курса барабанная перепонка была настолько сильно повреждена в результате медицинского лечения, что она оглохла на это ухо. Она была вне себя от ужаса и гнева и хотела подать в суд на лечащего врача, потому что была уверена, что тот совершил ошибку. Я настоятельно посоветовал ей не делать этого, потому что пренебрежение принципом непротивления слишком часто приводит к негативным последствиям. Два года спустя я снова встретил ее. Она жаловалась, что у нее не было ни единого шанса против сосредоточенной силы адвокатов и что процесс довел ее до финансового краха.

Теперь у нее не было связи со своим внутренним руководством, а значит, реальный выбор был только в теории, потому что отказ от сопротивления означал бы возможность положиться на свою душу. Поэтому она пошла по пути всех тех, кто всегда только сражается и ищет мести, потому что их сознание жертвы скрывает все их собственные лучи (особенно кармические, см. главу 10). Еще более губительны ежедневные битвы за опекунство, ведь противники отравляют жизнь не только друг другу, но и своим детям.

Хакуин — вымышленный контрпример; современные и конкретные примеры правильно понятого непротивления — Ганди, Мартин Лютер Кинг и Мандела. Они приняли близко к сердцу этот принцип, который Мейстер Экхарт последовательно выражает так, цитируя Сенеку:

«Что — лучшее утешение в страданиях…: Это то, что человек принимает все вещи так, как если бы он этого желал и просил; ведь и вы бы этого желали, если бы знали, что все происходит от Бога, с Богом и по воле Бога».

(Книга Божественного Утешения, глава 1)

Тот, кто сидит под «зонтиком Всевышнего», то есть достиг осознания своей божественной сущности и беззубости зла, ежедневно переживал и переживает, что его конфликты берет на себя и разрешает его душа. Его роль в этом — «всего лишь» инструмент, исполняющий импульсы руководящей инстанции. Если он вступает в бой, это имеет совершенно иной характер, чем слепая реакция на нападение. Особенно важно отметить, что для эго борьба практически всегда является синонимом насилия. Борьба духовного человека всегда заключается в прямо противоположном — ненасилии. Классическим примером этого является Ганди (см. ниже): «Насилие — это грех против Бога». Но не нужно быть Ганди, чтобы вести борьбу против нападок церквей, например, квакера Джорджа Фокса, или против изнасилования климата, или против голода без насилия и с осознанием Божьей искры даже в противнике, который в духовном смысле тоже «не ведает, что творит».

Внутренняя обработка и, если необходимо, внешнее действие следуют принципу «Да будет воля Твоя!». Когда рентгеновский снимок опухоли пугает меня или я подвергся ограблению или нападению и мысли о панике или мести заполняют меня: Отвернитесь от матрицы зеленого мира, обратитесь внутрь и попросите руководства перед второй частью медитации — молчанием, которое характеризуется слушанием: Какова ВАША воля, чтобы я делал или не делал? Затем подождите и, если необходимо, смело действуйте после получения ответа. Смело, потому что часто случается так, что мы выбираем пути, которые выходят за рамки обыденности и зачастую прямо противоположны тому, что говорит нам «здравый смысл».

Безреакционность означает, что мы блокируем негативный ментальный шквал внутри и не отвечаем на него снаружи. Как я уже говорил, это не означает бездействия. Нереактивность не имеет ничего общего с пассивностью. Но есть большая разница между реагированием и действием. Реагировать — значит отплатить на человеческом уровне, а действовать — значит действовать, вдохновляясь изнутри, исходя из души: «Да будет воля Твоя!» или «У Вэй». Духовный прогресс можно увидеть в овладении терпением и стойкостью в противостоянии.

Ганди (см. ниже) стал примером этого: с одной стороны, он терпел все насильственные нападки англичан (соляной марш), а с другой — последовательно и неустанно боролся против их колониальной оккупации на духовной основе (см. ниже), совершенно ненасильственным способом.

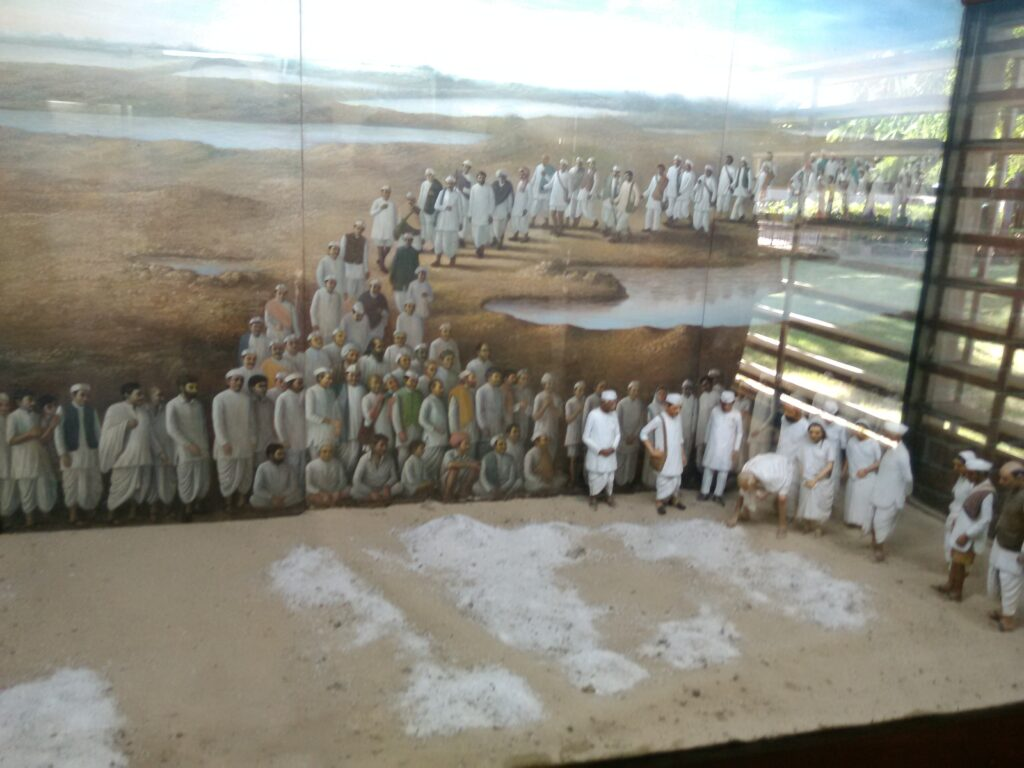

Автор Сусант Пурохит — собственная работа, CC BY-SA

4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53566194.

Лабанская сатьяграха Ганди была замечательной главой в борьбе за свободу с британцами. Хотя наши побережья в изобилии производилась соль, британцы запрещали ее использовать, чтобы иметь возможность продавать соль, импортируемую из их страны. Ганди начал массовое движение в знак протеста против этого британского закона и нарушил закон настолько, что отправился в поход на Данди, чтобы начать Лабана Сатьяграха. Это 2D /3D скульптура в Мемориале Ганди.

Трудно сохранять молчаливое согласие против яростного настойчивого стремления животного элемента самосохранения в нас, потому что все мы воспитаны по принципу: «Tit for tat!».

Наше биологическое наследие говорит нам, что мы отомстим тому, кто нас обидел. И люди ведут себя именно так. Поэтому так много фильмов о мести. Категорически нет фильмов о непротивлении и непротивлении возмездию — за исключением Пасхи, конечно.

Те, кто жаждет мести или сопротивляется любой угрозе или несправедливости, обращают причины вспять: Наше кармическое наследие говорит, что мы сами стали причиной всей дисгармонии в нашей нынешней жизни из прошлых жизней, потому что — даже если в настоящий момент мы не сделали ничего плохого — нам не только есть что отрабатывать из прошлых жизней, но, прежде всего, мы все еще не сделали ничего, чтобы выбраться из царства добра и зла, от которого мы страдаем. А попали мы в него из-за своего неведения о том, как устроено наше сознание. Это незнание приводит к тому, что мы испытываем смесь добра и зла в зависимости от состава нашего сознания и его мыслей.

Те, кто ищет выход из долины слез, разберутся в причинах поведения Хакуина и перестанут пытаться улучшить мир вокруг себя. Потому что в творении нечего улучшать!

Как можно утверждать такое, когда на каждом шагу царят недостаток, дефицит, опасность, угроза, страдания и лишения? Поскольку все, что мы видим перед собой, помимо природы, создано нашим сознанием, то и изменить мир мы можем, только изменив свое собственное (!) сознание. Те, кто хочет улучшить мир, даже не касаясь собственного сознания — которое является источником всех этих условий, — могут добиться выборочных успехов, но не смогут изменить общий принцип долины слез. Экологические активисты не хотят признавать этого своими липкими кампаниями. Напротив, их подход основан на недостатке осознанности и только усиливает его; если бы они воспринимали климатическую катастрофу как благонамеренный импульс Вселенной, то есть как лучшее из возможных на данный момент критических состояний, и руководствовались бы этой самой Вселенной с помощью интуиции, они бы действительно улучшили мир. Так же, как Ганди привел 300 миллионов индийцев к свободе.

Как и экологические активисты, традиционная медицина, помимо прочего, в значительной степени сосредоточена на подавлении симптомов болезни, а не на устранении ее причин и их корней. (Это, однако, не означает, что их медицина неправильная, ведь кем бы были люди, то есть гораздо больше 90 % тех, кто действует чисто материально, без нее. В конце концов, медицина приносит огромное облегчение, даже если она не способствует духовным изменениям и длительному исцелению).

Со злом нужно не бороться, а понимать его. Иисус никогда ни с чем не боролся — разве что на раннем этапе Своей жизни с меновщиками денег — Он только прощал. А в случае болезни он говорил: «Встань, возьми постель твою и ходи!» В конце концов, он знал, что болезни больше не существуют «под зонтиком Всевышнего», хотя симптомы, то есть искушения, не были в дефиците.

Те, кто сохраняет свои млекопитающие программы самосохранения: борьба, ненависть, ответный удар, защита территории, устранение конкурентов, месть, возмездие и т. д., остаются в режиме материального мира и должны продолжать жить под дамокловым мечом несправедливости, насилия, судьбы, разочарований, несчастий, бед и лишений. Чем больше люди позволяют себе слепо руководствоваться принципом «око за око», тем меньше у них остается глаз, способных увидеть «кровавую сцену».

Люди не только постоянно воюют друг с другом, но и гораздо более яростно сражаются со всеми духовными идеалами, потому что они разрушают эго. Враг — это действительно враг для эго, но все божественное — это смертельный враг в самом прямом смысле этого слова.

Вся мудрость во всем мире имеет только одну цель — чтобы эго умерло и воцарилась истинная любовь. Ее решающей характеристикой является неизбирательность. Ганди, например, боролся с британским тираном, но не ненавидел его. Напротив, он прекрасно понимал, что они — как и люди в целом — «не ведают, что творят». Почти все они преследуют только одну цель — самосохранение, хотя выжить они могут только в том случае, если откажутся от этой модели поведения и будут заботиться в первую очередь о других, а не о себе — и в основном исключительно об этом. Жизнь Назарянина служила символом ликвидации инстинкта выживания — через любовь. Его физическая смерть на кресте означает смерть самосохранения, смерть преходящей части человеческого существования. Ибо сознание как носитель постоянных частей — обычно в виде подсознания — вновь появляется в постэкзистенции (кармический принцип непрерывности) и является именно субъектом процессов роста и созревания личности.

Суть в том, чтобы признать, что зло — это проявление, созданное человеческим сознанием, которое по своей природе не способно причинить нам вред. В принципе, оно бессильно, как великан, которого можно убить камешком. (Камешек символизирует, что это оружие дальнего действия, то есть не проверка силы в физическом сравнении, а использование программного обеспечения. В случае Одиссея это стрелы, которыми он расстреливает «ухажеров»). Поэтому в противостоянии мы не вступаем в клинч. Внутренняя реакция заключается в осознании бессилия угрожающего великана. Если «господин Бог», как сказала бы маленькая Анна, тоже находится на другой стороне, то чему или кому мы должны противостоять?

Зло исчезает только тогда, когда мы перестаем пытаться кому-то отомстить. Наша нулевая реакция (не от А до Б) включает в себя отказ от ответа «око за око» и оставление противостояния своей душе на основе медитации (от А до С). Вот почему Иисус учит чудовищному: «Не противься злу!»

Наша роль в том, чтобы не реагировать, значительна внутри: мы противостоим постоянным атакам мыслей, которые хотят внушить нам необходимость борьбы (на выживание). Контратаки выглядят следующим образом: мы заряжаем себя духовными принципами, такими как бессилие образов ужаса или единство всего сущего, в данном случае душ, особенно «Gnothi se auton», для которого Иисус выбрал термин «любовь к врагам» в Нагорной проповеди, то есть осознание того, что Бог есть и во враге. Мы ждем внутренних импульсов до того, как начнем действовать или если начнем. Это движение вверх и внутрь означает решающее изменение измерения: мы терпим или храбро сражаемся, если это необходимо, но только как инструмент души и никогда как инструмент эго. Неважно, болит ли у меня голова, повышается ли квартплата или сосед всегда слишком громко разговаривает. Мы принимаем. Мы оставляем меч позади, потому что знаем — и это решающий фактор -, что на противоположной стороне зла тоже есть Бог, который ждет, когда наше сознание изменится, а точнее: не только ждет, но и приглашает нас измениться через появление этого самого «врага». Это и есть уход из уровня материи и возвышение на дыховный уровень. Решение приходит через духовный диалог или интуицию. Еврейская мудрость говорит нам следующее:

«Господь будет сражаться за тебя, а ты будешь спокоен». (Исх. 14:14)

«Я пойду перед вами и устраню все трудности». (Ис. 45:2).

На практике душа решает эту проблему по-разному, независимо от того, идет ли речь о нечестной оценке, супружеской войне роз, превышении скорости с риском лишиться водительских прав, раке или экономическом крахе:

- ожидаемые последствия не материализуются.

- они наступают, но на удивление мягко, так что вы вполне можете с ними справиться.

- ожидаемые последствия действительно катастрофичны, но через некоторое время все может быть восстановлено благодаря удачному стечению обстоятельств и совпадениям (феникс).

Как это может выглядеть на конкретных примерах? Предположим, я накопил огромную гору долгов, которая равна доходу за несколько лет. Я теряю работу, мои отношения распадаются, я вынужден освободить квартиру. Мое экономическое и социальное существование разрушено. Однако, осознавая, что меня привели в эту катастрофическую ситуацию и выводят из нее — это учебные мероприятия на пути к освобождению от условий зеленого мира, — я не реагирую, как обычный человек, который паникует и принимает катастрофические меры: от апатии до алкоголя, бегства, воровства и грабежа. Вместо этого я ухожу внутрь и с доверием жду, когда моя душа спасет меня. Ожидание сопряжено со многими внешними искушениями и внутренними муками страха. Но если я не сдаюсь, то неожиданно открываются перспективы. Появляются помощники, которые сначала предоставляют временное жилье, затем стабильные переходные решения и, наконец, новые источники дохода. Это не те люди, которые приносят спасение, а инструменты души, с помощью которых они приводятся в действие. (Прогресс мирского развития — поверхностно воспринимаемый внешним миром как ряд благоприятных совпадений — приводит к тому, что все долги оказываются погашенными и полностью сбалансированными, юридические последствия оказываются мягкими, а восстановление происходит так, что никто (!) не пострадал. Кроме того, новый образ жизни означает, что первоначальный уровень жизни значительно превышен и гармонизирован до беспрецедентной степени. Совершенно новый вид жизни феникса начался в обстоятельствах сценического мира и продолжает расти внутренне и внешне в смысле более чем достаточных средств к существованию, свободы от страха, высокого самоуважения, омоложения и радости жизни.

Есть одно большое исключение из принципа нереактивности: воспитание детей. Подростки зависят от обратной связи со своими воспитателями, чтобы иметь возможность классифицировать свое поведение и свое положение в мире. Первым, кто описал подход к адекватной реакции на неправильное поведение детей и подростков, был Руссо в своем педагогическом труде «Эмиль». Речь идет не о рассмотрении всей его работы, а о конкретном моменте его учения: на примере трудного в воспитании ребенка он описывает реакцию воспитателя на его «деструктивность». С одной стороны, он должен, по возможности, сделать так, чтобы наказание выглядело как «естественное следствие (!) злого поступка», а не как решение воспитателя. Во-вторых — и это решающий фактор — он сочетает наказание, то есть свою реакцию, с «радостными объятиями» ребенка. (Жан-Жак Руссо: Эмиль, или О воспитании. Книга 2: Разбитое оконное стекло) Тот, кто в педагогической практике имеет опыт наказания за проступок детей или учеников, с одной стороны, и сочетает это с объятиями или намеком на то, что после отбытия наказания он хочет обнять ребенка и сказать ему, что он не сердится на него, несмотря ни на что, испытает чудо за чудом о силе любви.

«Сатьяграха»

Во всех искушениях решающим фактором является руководство «Отца во мне». Он — единственная инстанция, которая всегда указывает нам на правильные действия в различных ситуациях. Это может быть как последовательная пассивность, так и мужественное, ненасильственное действие. В этом смысле непротивление означает не пассивность, а поведение, основанное на нереагировании и согласии с руководством души. Жизнь Назарянина является примером этого. Кормление пяти тысяч человек и его поведение в Гефсиманском саду — идеальные примеры этого. Хотя мы смиренны, мы не всегда и не обязательно позволяем людям плясать вокруг нашего носа. Мы также позволяем вести себя в бой, если наш противник не хочет уступать. Только в этом случае раскрыться можно только в тишине. Тогда нападки растают, как утренний туман под лучами солнца.

Что конкретно означает непротивление, можно увидеть на примере подхода Ганди. Его кредо — так называемая «сатьяграха»:

«Я ввел термин «сатьяграха» в Южной Африке, чтобы дать название той силе, с которой индийцы боролись там в течение целых восьми лет (1906-1914). Я говорил о сатьяграхе, чтобы отличить эту силу от движения, которое в то время происходило в Великобритании и Южной Африке под названием «пассивное сопротивление». Основная идея сатьяграхи — «приверженность истине», поэтому… я также называл ее «силой души»».

(Мохандас Ганди: Сатьяграха. Из отчета партии Конгресса о беспорядках в Пенджабе).

Ганди понимал Иисуса. Не сопротивляться — значит отказаться от принципа возмездия. Как мог бы Иисус учить подобным вещам, если бы не признавал бессилия зла. Однако для тех, кто не знает этой предыстории, непротивление иррационально, абсурдно и позволяет сделать только один вывод: «Позвольте себе уничтожение! Или: должен ли я позволить себя обмануть?

Ганди практиковал сквозьное смотрение, он также распознавал Бога во враге. Он знал, что «всё (!) исходит от Бога» (Якоб Бёме). Он делал все, чтобы реализовать это понимание: Во время его кампании «Сатьяграха» в Южной Африке британские железнодорожники одновременно объявили забастовку. Это вызвало огромные трудности для британского колониального правительства, что заставило Ганди прервать свое движение на этот период, чтобы не ослаблять правительство, что позволило бы ему легко реализовать свои политические и социальные цели. Это настолько впечатлило правительство, что оно в конце концов уступило его требованиям. (по материалам fboits-blogs)

Реакция его противников из высшего руководства апартеида выразилась следующим образом:

«Я не люблю ваш народ и не имею абсолютно никакого желания делать что-либо в его пользу. Но что я могу сделать? Вы помогаете нам в трудные времена. Как мы можем поднять на вас руку? Мне часто хочется, чтобы вы прибегли к насилию, как английские забастовщики, тогда мы бы сразу знали, как от вас избавиться. Но вы даже не хотите причинить вред своему врагу. Вы хотите только победить, принимая страдания, и никогда не переступаете установленных вами самими границ вежливости и рыцарства. И именно это обрекает нас на полную беспомощность».

(М. К. Ганди: Мои опыты с истиной. Моя жизнь.)

Ганди ориентировался на силу души и позволял ей руководить собой, что убедительно подтверждается и другими свидетельствами:

«Я здесь для того, чтобы служить никому, кроме себя; чтобы найти свою самореализацию в служении этой деревне». Высшая задача человека — постичь Бога, и все его политические, социальные и религиозные действия должны определяться одной целью — постижением Бога; но я — часть целого и не могу найти Его отдельно от остального человечества. Мои соотечественники — мои ближайшие соседи. Они настолько беспомощны, не имеют ни средств, ни инициативы, что я должен стараться помочь им. Однако если бы я был уверен, что найду «Его» в пещере в Гималаях, я бы немедленно отправился туда. Но я знаю, что не могу найти «Его» отдельно от других людей».

(После: DIE ZEIT, 40/1987)

По-своему Ганди описал единственную задачу человека на изученной планете Земля: Gnothi se auton! Он понимал, что не может ждать, пока многие миллионы индийцев откроются для духовной истины. Он делал все «только для себя», чтобы эта истина могла работать через него как подходящий канал для других.

Его версия улучшения мира не имеет ничего общего с версией бесчисленных идеалистов этого мира, потому что его действия исходят из его души, а не из мирского понимания. Он освободил индийцев от жестокого кровососущего режима Британской империи. В принципе, его действия не были сопротивлением, основанным на отрицании, а действиями, продиктованными душой. Ненасильственная борьба Ганди (например, его постные протесты) действительно была рискованным внешним действием, но как инструмент души, а потому ненасильственным, всегда служащим высшему благу и не причиняющим вреда личности врага.

Сражения Мартина Лютера Кинга также были одухотворены, потому что ненасилие — это характеристика конфликта, чуждая эго. Гита во втором канто также должна быть понята в этом контексте: Там внутренний бог Кришна побуждает героя, который не хочет убивать своих соседей на противоположной стороне в предстоящей битве, принять бой (даже если в этой двухслойной ситуации противники в первую очередь относятся к битвам ума).

Выбирал ли Ганди путь к С только для того, чтобы использовать его как средство достижения цели и таким образом умело достичь В? Хотел ли он использовать свое внутреннее руководство? Нет, он увидел ситуацию своего народа, сначала пошел к С, а затем был приведен к В. Даосская мудрость символизирует это, показывая, как Лао Цзе скачет на быке, не используя поводья. Езда на быке означает, что он укротил животные силы и овладел ими. Кроме того, отсутствие поводьев показывает, что он не ведет, а позволяет вести себя.

https://2.bp.blogspot.com/-zpzt8A9gTog/Wdzk95ShNpI/AAAAAAAAAKY/5apgfio3NqM-jUMLsPvV4-wuj0-WNAKzACLcBGAs/s1600/laotse2.png

Laozi.jpg Commons public domain

Церкви различными способами пытаются обойти или подорвать содержание Нагорной проповеди о непротивлении. В основном они придерживаются позиции, что она не может быть исполнена, и выводят из этого различные «теории ограниченной достоверности».

В своем учении о двух царствах Лютер разделил жизнь христианина на два царства — Царство Божье и царство мира: христианин сейчас живет в обоих одновременно. Для себя он должен практиковать непротивление каждому. Однако, если он оказывается представителем власти в борьбе со злом, ему все же следует орудовать мечом (In: Von weltlicher Obrigkeit).

Католики выступали за ограничение доступа к мечу определенных групп людей и хотели, чтобы эти элементы были ограничены духовенством. (см. Hilpert, K.: Zwischen Harmlosigkeit und Radikalität. Об этическом восприятии Нагорной проповеди).

Тот, кто смотрит на ожесточенные битвы церквей буквально против всего, что не вписывается в их доктрину, должен задаться вопросом, как их можно совместить с принципом «не противься злу». Например, постоянное исключение и разграничение конфессий друг от друга, вмешательство в жизнь людей вплоть до их интимной жизни, демонизация сексуальности, «утилизация» сотен детских трупов в мусорной яме в доме ужасов католических монахинь в Туаме, Ирландия, сокрытие бесчисленных случаев насилия в своих собственных рядах, ставящее защиту организации и преступников выше защиты тысяч и тысяч изнасилованных детей (католические сановники в Пенсильвании; Протестантская церковь «Черная книга»), соскальзывание с духовной ориентации в социальную сферу с помощью деноминационных винтиков и многое другое. В любом случае они не захотят иметь ничего общего со страдальцем Хакуином.

Что касается характеристики «ставить защиту преступника выше защиты жертвы», то очевидная параллель с производителями «Дизельгейта» показывает, что это не специфическая характеристика той или иной группы, а скорее универсальное эго в том или ином обличье. На всех уровнях церковной иерархии можно увидеть, что программа самосохранения делает с высокопоставленными лицами.

Держите меч в ножнах

Следующая цитата, приписываемая Розе Люксембург, Че Геваре или Бертольту Брехту, широко распространена и является кредо для отрицания, последующей борьбы и фундаментального раздора между людьми: «Тот, кто борется, может проиграть. Тот, кто не борется, уже проиграл».

Это одно из кредо эго, пощечина таким терпилам, как Жанна д’Арк, Иисус, отец Кольбе и Мандела, и большая ошибка в отношении цели гармоничного сосуществования, потому что оно основано на принципе отпора.

Не бороться — не значит ничего не делать. Напротив, это огромное усилие, чтобы в случае конфликта воздержаться и выдержать реакцию «око за око» или, если необходимо, принять последующие сражения под руководством своей души. Вы бросаетесь не на решение проблемы, а на того, кто ее решает. Именно поэтому приведенную выше цитату можно сформулировать следующим образом: Тот, кто сражается, полностью утратил все духовные ориентиры или вообще никогда их не имел и не знает ничего другого, кроме как хорошо противостоять злу.

Зло зависит от моего сознания, является поверхностным явлением и потому лишь кажущимся. Поэтому я не потянусь за мечом, как Петр (в Гефсимании), потому что знаю, что Бог находится и по другую сторону. Когда я «кладу меч на место» (символ ненасилия), я показываю, что то, что мне противостоит, — это театральный гром, искушение и/или проверка.

Отказ от сопротивления — это, прежде всего, вопрос не действия, а внутреннего отношения: если вы не воспринимаете зло как зло и утверждаете его как стимул для роста и одновременно как приглашение продемонстрировать свое бессилие, то вы можете — через активные действия — заступиться за других и указать им путь к искуплению. Именно это сделали Будда для окружающих его людей и Иисус для евреев и римлян. Это была начальная искра для дальнейшего распространения их учений.

Ганди сделал то же самое для индийцев, став инструментом души. Он понял, как может выглядеть практическая реализация любви к врагам, принятия и активных действий — но ненасильственных. Это не сопротивление в смысле «око за око, зуб за зуб». Неважно, пытаюсь ли я ответить на выпады злого соседа контрмерами или вижу в нем сына Божьего и нахожу гармоничное решение, основанное на этом осознании, — тогда неважно, с ним или против него. В первом случае речь идет об эгоистическом возмездии, которое всегда ведет к эскалации, страданиям и войне и, по сути, также оборачивается для меня стрессом и дисгармонией. Те, кто сосредоточен на возмездии, только усиливают страдания.

«Не колеблясь,

сражаться в справедливой войне

это первый долг каждого воина».

(Бхагавад-гита II, 31)

Что такое «справедливая», решает не мое эго, а моя душа: «Да будет воля Твоя». Поскольку, как я уже сказал, все от Бога, мой рак легких, мое банкротство и мое одиночество — это, с одной стороны, продукты моего предыдущего состояния сознания и сопротивления этим явлениям, а с другой — поверхностные явления, которые в сущности бессильны и требуют лишь моих собственных контрмер в случае необходимости. Одним из первых, кто учил непротивлению — кстати, на примере воды, — был Лао Цзе:

«Поскольку он [совершенствующийся] сливается с водой без сопротивления,

он живет без вражды и сопротивления».

«Поскольку он не сопротивляется, ничто не сопротивляется ему».

(Дао Те Кинг 8;22).

В исламском мистицизме это звучит следующим образом:

«Не борись с судьбой, иначе она будет бороться с тобой!»

(Руми: Месневи I, 915)

В трехмерном мире мое поведение реактивно, то есть я реагирую на одном и том же уровне. Я иду из пункта А в пункт Б, к врачу, к управляющему по делам о несостоятельности или к адвокату, когда речь идет о разводе, опеке или проблемах с алиментами. Поскольку я остаюсь в материальной матрице добра и зла, битва заканчивается либо добром, либо злом, чаще вторым, потому что я действую с неориентированным сознанием.

Состояние нашего мира — это результат того, что мы не терпим, бунтуем, отрицаем и таким образом остаемся на материальном уровне. Эта психограмма эго — единственная причина гнева, раздора, непонимания, агрессии и всех страданий в этом мире. Именно поэтому Будда наставляет «брамина», то есть человека, идущего по духовному пути:

«Не бей! Не защищайся! Горе тому, кто наносит удары! Горе тому, кто защищается!»

«Невинно сносите оскорбления и бесчестие! Используйте терпение как острое оружие!» (Дхаммапада 389, 399)

Борьба с чем-то означает, что мы исключаем свою собственную духовную идентичность и остаемся в царстве добра и зла. Драки могут заканчиваться как хорошо, так и плохо, и это относится как к дракам, так и к гражданским или уголовным процессам, войнам роз, предупредительным забастовкам, соседским спорам и т. д. В любом случае, в драках есть победители и, прежде всего, проигравшие, и они не меняют состояние мира, поскольку остаются на уровне земного эго. Это остается неизменным на протяжении тысячелетий. Однако те, кто, подобно Лютеру Кингу, ведут «справедливую» борьбу со злом, осознают полноту духовного идеала, который должен быть реализован здесь и сейчас через них. У тех, кто борется на уровне эго, есть осознание дефицита. Он бросается на симптомы и тем самым остается рабом своего инстинкта самосохранения, которому слепо следует. Наиболее распространенной стратегией является схема «нападение — лучшая защита». Это полная противоположность «ежедневной смерти эго».

Мы рождаемся в этом мире мести и отпора и не знаем другого выхода. Религии и церкви играют в этом значительную роль. Они неправильно используют учение о ненасилии, об отбрасывании меча. Они превращают евангельское учение в его противоположность. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы военный пастор предлагал своим солдатам в Афганистане, например, молиться за талибов? Как они тогда понимают заповедь «Твори добро ненавидящим тебя»? Яркий пример роли церкви демонстрирует проповедь священника вермахта в начале фильма «Сталинград», в которой он подстрекает солдат к борьбе с врагом. Такое ощущение, что 99 % триллеров, криминальных и драматических фильмов характеризуются местью и возмездием. Неужели нет фильмов без возмездия, в которых меч остается нераспечатанным и демонстрируется прощение? Где здесь контрпросвещение церквей?

Когда призывают к действию, важно не делать это ради результата, а просто быть активным. Потому что, поскольку я отдал цель своей душе, «мне» как человеку не нужно беспокоиться о результате, он все равно будет за счет души. Если мне советуют обратиться в суд по гражданскому делу, я иду в суд, не беспокоясь о победе или поражении. В применении к спортивному или деловому поведению это означает бесцельное «отречение от работы» (Гита IV, 20), то есть действие, не обращая внимания на результат. В конце концов, это действие души, а не «мое». Теннисист играет не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы играть или оставить игру на усмотрение души. Герман Гессе использует пример Сиддхартхи из одноименной повести в главе «Bei den Kindermenschen», чтобы описать мотив служения действию вместо того, чтобы зацикливаться на результате или победе.

Когда я болен, я не борюсь с ним, потому что всемогущество уже во мне и потому что зло, как и любое явление, бессильно. Я становлюсь здоровым, не борясь с ним, а передавая его в руки души. Тогда я нахожу подходящие способы, меры и людей, которые служат инструментами для решения проблемы, если она не растворяется «сама собой», то есть через изменение сознания, как это видно на примере Хакуина. Ему известен принцип, который исламские мистики описывают следующим образом:

«Так и Бог постиг Иова и других, но они не просили (!), чтобы этот божественный недуг был снят с них».

(Ибн Араби: Мудрость пророков, Сет).

«Терпите боль… чтобы спастись от боли вашей низшей природы».

(Руми: Месневи I, 3014)