Осмысленное обращение к божественному не имеет ничего общего с тем, что люди обычно практикуют и называют молитвой.

Их образ Бога основан на Боге, который не делает для своих детей всего, что мог бы сделать на самом деле, и не знает, в чем они нуждаются, но которого можно переубедить. Средствами служат заклинания, проповеди, мольбы, четки, прошения, мольбы, бесчисленные «Отче наш», песни, непрестанное повторение мантр. Одним словом, это непрекращающийся поток речи.

С другой стороны, существует интерактивная форма медитации, которая — пришедшая из восточной традиции — теперь утвердилась на Западе. Средневековые мистико-созерцательные упражнения (например, Терезы Авильской или автора «Облака») были задушены инквизицией, обвинявшей их в «неподобающих способах молитвы».

Медитация через свою безмолвную фазу направлена на общение с божественной душой внутри, это диалог с ней, ощутимое (!) переживание ее присутствия.

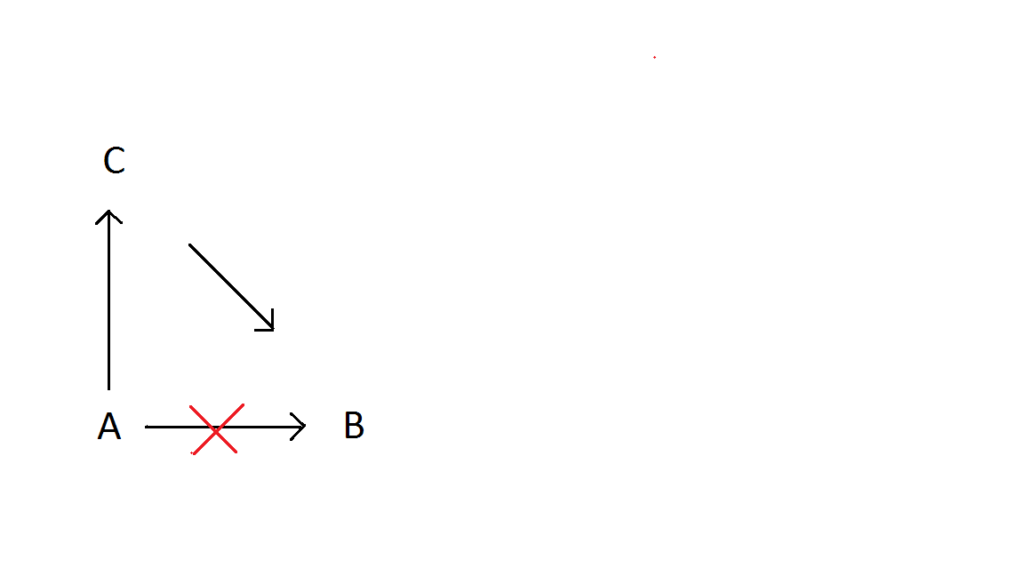

Обычная молитва — Медитация

геворить —слышать

в публичности — уединившись в тихой комнате

желание, мольба — благодарность

Удовлетворение желаний — передача желаний душе

Желание иметь; желать Бога как инструмент — оставить все Ему

Дуальность: я здесь, Бог где-то там — полярность: Бог во мне, я — его выражение

мононаправленный — диалог

побуждение — ожидание

Сомнение во всемогуществе — Доверие к всемогуществу

Перспектива эго — Перспектива души

Осознание недостатка — Осознание изобилия

Беспрепятственный поток мыслей — Опустошение мыслей

Доминирование над деятельностью ума — Позволение деятельности души

Таким образом, существует мирской и духовный взгляд на молитву. Мирской преимущественно желает чего-то мирского. Духовный же стремится прежде всего к тому, чтобы его коснулось божественное существо внутри, к истине жизни; он утверждает то, что уже есть в нас, но доступ к чему или эффективность которого были закрыты, и преданно ждет сигнала от души. Каждый знает по опыту, что исполнение материальных желаний иногда заканчивается хорошо, а иногда плохо. Лишь немногие понимают, что это всегда продиктовано самосохранением. Исполнение желаний работает только в том случае, если отказаться от модели самосохранения и вместо этого искать контакт с душой. Тогда душа перенимает наши желания и исполняет их, если они совместимы с общим благом.

Чем дальше продвигается духовный путь, тем больше ослабевает осознание потребностей. Потребность означает отрицание совершенства творения. Отрицается «полная достаточность», жизнь без недостатка и в изобилии, которая уже давно потенциально присутствует в нас. Она просто ждет активации через осознание.

Мефисто называет себя «духом, который всегда отрицает». Он — воплощение низшей души, этой структуры влечений и потребностей в человеке, которая стремится устранить недостатки и не понимает, что именно это стремление, в смысле «желание бороться за себя», и создает эти недостатки в первую очередь. Вот почему повседневная жизнь состоит из бесчисленных расхождений между целевыми и фактическими значениями. (Это относится даже к людям, живущим в полной роскоши, хотя в их случае она уменьшена. Вот почему у них также меньше шансов найти духовный путь. Богатому человеку Бог не нужен). Эго постоянно стремится к достижению целей или находится в постоянной охоте за исполнением своих желаний, вместо того чтобы установить контакт со своей душой. Таким образом, эго отрицает реальную духовную идентичность человека. Однако если он будет «стремиться» к этому и преуспеет в этом, то все необходимое добавится. Об этом говорится не только в Евангелии от Матфея 6, но и в реальном опыте всех тех, кто успешно «стремился». Разница между целевой и фактической ценностью будет все более и более нивелироваться. Внутреннее руководство не только дает все необходимое для жизни и продолжает приносить исполнение — даже без просьбы, — но и то, что необходимо для реализации все более заметных миссий, направленных на общее благо.

Цель обычной молитвы — чтобы Бог сделал что-то в интересах молящегося. Она ориентирована на эго. Мудрецы учили нас, что Бог уже давно знает, что нам нужно, даже раньше, чем мы сами это осознаем. Поэтому молиться о мирских вещах, таких как хлеб насущный, бессмысленно. Это все равно что просить солнце светить из-под зонтика. Бесчисленные попытки за последние тысячелетия умолить Бога положить конец голоду, войнам, лишениям и страданиям так и остались без ответа. Люди приносили в жертву животных и людей, практиковали ритуалы заклинаний, платили взятки, такие как индульгенции, делали бесконечные пожертвования в попытке заключить сделку и т. д., но безрезультатно. Они делали это, чтобы реализовать свои эго-цели, и не видели, что это не работает. Медитация — совершенно другое дело. Поиск контакта с внутренним голосом имеет определенную цель, но, конечно, не ту, которую приписывают ему обычные люди. Как я уже сказал, у них есть желания самосохранения, которые они хотят удовлетворить.

«Вы не должны взывать к Богу,

источник находится внутри вас;

Если ты не остановишь выход,

он будет течь и течь».

(Angelus Silesius: Cherubinischer Wandermann I, 55)

Целью духовного поиска контакта с душой является отмена разлуки с ней, поскольку именно эта разлука является источником всех зол и страданий. Следствием воссоединения является то, что она советует и проводит нас невредимыми и успешными через взлеты и падения повседневной жизни вплоть до мельчайших деталей. Таким образом, душа демонстрирует свою физическую эффективность здесь и сейчас, сохраняя, исцеляя, защищая, обеспечивая и направляя. Христианство называет инстанцию этого перехода невидимой силы в видимое материальное измерение, эту трансформацию, «Святым Духом». После установления контакта душа может, например, порекомендовать резко увеличить или уменьшить дозу предписанного лекарства, чтобы максимально повысить его эффективность. Она ощутимо — через своего рода внутреннее побуждение — подталкивает к определенным решениям или, наоборот, тормозит надвигающиеся неправильные решения, например при покупке подержанного автомобиля. Если вы будете развивать свое внутреннее слушание, то получите бесценный помощник в принятии решений. Оно может подсказать вам правильное решение перед принятием важных решений (вакцинация детей, выбор врача, покупка квартиры, переезд, карьерный рост). Тогда вы будете жить по принципу «Да будет воля Твоя!».

На мгновение душа блокирует мое движение рулем, чтобы обогнать слева, когда обгоняющий автомобиль находится в моей слепой зоне. Она заставляет меня зайти на сайт, где наконец-то можно найти товар, который я давно искал, возможно, по специальной цене. Она дает советы по дистанционному онлайн-шопингу, например, при покупке одежды, и помогает при покупке продуктов питания, чтобы избежать недостатков пестицидов, например, и сделать оптимальный выбор. Она может сделать все это и даже больше, если я сумею усовершенствовать свою «интуицию», обратившись к ней с доверием и попросив совета. Гомер символизирует это в «Одиссее», упоминая «обращение к музам» в самой первой строке эпоса и впоследствии постоянно советуясь с богиней. Это демонстрация доверия, а не выпрашивание материальных благ. Вся жизнь до этого характеризовалась принципом «Да будет воля моя!».

Обычная молитва — это осознание недостатка

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день!» Он всегда поступал иначе. Однако мы все еще часто не получаем его, потому что — бессознательно — делаем все возможное, чтобы не получить его: Во-первых, мы облекаем свой недостаток в молитву и умоляем решить проблему. Однако осознание недостатка порождает недостаток, поэтому такие молитвы контрпродуктивны и являются пренебрежением к творению, которое «весьма хорошо» (Быт. 1).

Конечно, бывают ситуации, когда даже те, кто руководствуется душой, испытывают земную нужду. И конечно, они обращаются к своему внутреннему руководству. Но они не представляют свою проблему как проблему (= недостаток). Они осознают свое внутреннее сияющее существо — как всемогущество (что означает, что мы — душа) — и выражают благодарность, основываясь на своем духовном опыте, что они живут благодаря этому внутреннему голосу. Они знают, что на самом деле просить не о чем, потому что у тех, кто связан с душой, все и так есть, даже в материальном плане. Но часто душа не только хочет, чтобы мы отдали ей свою волю, но и направляет ее, спрашивая совета или руководства («Что мне теперь делать?») или прося о духовном прогрессе. Медитирующие выражают уверенность в том, что решение будет им открыто, просят: «Покажи мне путь!» и ждут. В некоторых случаях ответ приходит незамедлительно.

Я еду домой из Будапешта в Гамбург. Мое такси от железнодорожного вокзала до аэропорта Ферихедь попадает в неожиданную и, по словам таксиста, необычную пробку. Дорога затягивается на час, несмотря на то, что водитель совершает самые дикие маневры по объезду. Из-за этого осложнения он берет с меня только половину суммы, указанной на таксометре. Но у меня остался всего один евро. Но поскольку у меня есть билет и ключи от машины, в Гамбурге мне больше ничего не нужно. Я приезжаю через пять минут после окончания посадки и закрытия ворот. Я предъявляю паспорт и билет, быстро сдаю чемодан и слышу: «Самолет улетел!». Поскольку это не может быть правдой, я бегу к багажной кассе напротив. Там слышу то же самое. Сотрудник звонит по телефону и подтверждает, что, как ни странно, самолет улетел немного раньше. Отчаяние пытается овладеть мной. У меня нет ни денег, ни кредитной карты, ни чего-либо подобного, да и мобильных телефонов в то время не было. У меня нет денег ни на гостиницу, ни даже на автобус до консульства, которое в субботу вечером все равно закрыто.

Теперь я отгоняю все негативные мысли, обращаюсь внутрь себя и прошу наставлений. Затем наступает момент спокойствия и тишины. Не понимая, что мне делать, я снова иду к стойке регистрации. Сотрудница снова выслушивает мою историю, внимательно осматривает меня сверху донизу, смотрит в монитор и сидит так минуту. Вдруг она встает и говорит: «То, что я сейчас делаю, не разрешено. Я дам вам место в самолете до Гамбурга завтра вечером на то же время вылета». Она выписывает мне билет, я провожу ночь на скамейках в аэропорту, жду следующего дня и вечером улетаю в Гамбург на полном самолете, прибыв домой уставшим, но счастливым после долгого путешествия на машине.

Один из главных факторов того, что молитвы остаются неуслышанными, заключается в том, что мы заботимся о том, чтобы тихий голос души заглушался и не был услышан, постоянно производя мысли, слова и звуки. Это блокирует канал, через который он становится эффективным. Ведь нам нужно руководствоваться нежным голосом изнутри, а не внешними мыслями, мнениями, учениями и интерпретациями. Чем больше мысли затихают, тем эффективнее становится мышление души. Пока мысли находятся в состоянии буйства, нет ни настоящей медитации, ни связи с душой.

Другие факторы, препятствующие контакту с внутренним руководством, — это желания (за исключением тех, что имеют духовное содержание; см. ниже) и вера в то, что земные люди или условия имеют власть.

Что касается желаний, то они почти автоматически ассоциируются с «я» и «мое» и явно указывают на их эгоистический характер. Можно привести бесчисленное множество примеров, когда речь идет о строительстве дома, выборе партнера, получении кредита, рождении детей, карьерных целях и т. д. Никто не знает, какова истина, никто не знает, что правильно и лучше для всех участников процесса. Только когда ум успешно исключен, эта истина может открыться. Вот почему Роберт Браунинг пишет в «Парацельсе», что канал должен быть открыт, чтобы «заключенное великолепие» могло выйти на свободу.

В отличие от материальных просьб, просьбы о духовных целях, то есть просьбы о руководстве, просветлении, совете и т. д., очевидны, выполнимы и эффективны. Не случайно Гомер начинает «Одиссею» с «обращения к музам». Даже в критических ситуациях призывы типа «Не подведи меня сейчас!», несмотря на некоторые противоречия, не являются чем-то непрактичным, обеспечивают стабильность и приносят успех.

Что касается взаимодействия с душой, то здесь, помимо духовных соображений, основное внимание уделяется тишине. Это успокоение мыслей, прекращение их постоянного барабанного боя. Это то, что показывает нам восточная традиция. Затем наше божественное ядро дает нам решения в виде вспышек вдохновения, озарений, идей и т. д. Они приходят по необходимости и, прежде всего, по запросу. В этом отношении тишина — не цель, а основа или предпосылка для притока душевных сил. В отличие от восточных традиций, на Западе до недавнего времени молчание было менее известно. Однако это не бессистемное или бессмысленное молчание, а целенаправленное слушание, которое мы инициируем просьбой «Говори!» (см. призыв выше) и тем самым создаем подходящую основу или ожидание. Таким образом мы выражаем, что заинтересованы в том, чтобы с нами связалась, дала совет и направила нас наша душа. В исламских сказках Аладдин должен каждый раз тереть лампу, чтобы дух появился.

Один из способов предотвратить взаимодействие с душой — это, как я уже говорил, выпрашивание вещей, материальных улучшений. Если сосуд сознания уже переполнен надеждами, планами и желаниями, ничто больше не сможет войти в него с точки зрения исполнения:

В восточной мудрости дзэн есть история о профессоре, который ищет наставления у мастера дзэн. Мастер предлагает чай и наливает полную чашку чая для ищущего, подливая в уже полную чашку все больше и больше. Когда профессор в ужасе восклицает, что чашка уже полна, мастер отвечает, что это символ сознания ученика: сознание, уже наполненное знаниями и предрассудками, не может больше впитывать истины.

Кстати, Иисус никогда не просил Бога сделать для кого-то что-то материальное. Наоборот, он говорил: «Встань, возьми постель твою и ходи!». Он также выразил тот факт, что не исцелил бы парализованного человека, но его собственное изменение сознания по отношению к бессилию зла привело к исцелению.

В этом отношении все молитвы в местах поклонения сбивают нас с пути. Они нарушают учение Иисуса во всех отношениях — молятся публично, вместо того чтобы уйти в чулан, закрыть за собой дверь и обратиться к Богу втайне (Мф. 6:6).

- Они шумны и тем самым заглушают «тихий, малый голос» (1 Kgs 19:12).

- Они также несовершенны и ориентированы преимущественно на материальные блага,

вместо того чтобы сосредоточиться на духовных целях, на «поисках». - Они содержат вводящие в заблуждение акценты, такие как «Да будет воля Твоя!» с ударением на последнем слоге.

с ударением на последний слог, а не на первый. - Они состоят из пересказа заранее сформулированных заданий, вместо того чтобы

вместо того, чтобы индивидуально рассматривать личную ситуацию молящегося.

При этом принципиально упускается из виду, что наши желания исполняет не Бог как центральная сила, а наше собственное сознание, которое является божественным (по-христиански: Сын Божий) и которое реализуется. Поскольку мы, как правило, не осознаем своей божественной идентичности и связанной с ней полноты власти над добром и злом, мы отказываемся от этого со-творчества, тем самым отдаляя себя от своей судьбообразующей силы и даже наделяя свои заботы недостатком. В лучшем случае это приводит к неотреагированию и нереализованности. Американский философ-трансценденталист Ральф Уолдо Эмерсон пишет об этом:

«Какого рода молитвы позволяют себе люди? … Всякая молитва, требующая каких-либо особых преимуществ… кощунственна.

Истинная молитва — это созерцание вещей этой жизни с самой высокой точки зрения. Это Дух Божий провозглашает, что Его дело благое. Молитва как средство достижения какой-то частной цели — это подлость и воровство». (Эссе, часть 1, глава 3)

Осознание полноты в медитации

Тот факт, что на их молитвы не отвечают, не мешает людям пытаться снова и снова. Люди молятся Богу:

(а) который понятия не имеет, в чем могут нуждаться его дети,

(б) который, по их мнению, что-то от них скрывает,

(в) который не делает для своих детей всего, что мог бы сделать,

(г) которого можно убедить,

(д) которого они хотят убедить с помощью молитвы дать им то, что они хотят, в конце концов,

(f) который раздает свои дары одним, но не другим, когда их просят.

Такая молитва превращает Творца в подобие Деда Мороза. Для них характерен недостаток, вместо того чтобы признать изобилие этого мира. Они выражают чувство нехватки через желания, пожелания и мольбы. Таким образом, они препятствуют проникновению духа Бога и его полноты к молящимся. Это было продемонстрировано Буддой: Он долгое время тщетно искал и обрел просветление только тогда, когда отбросил все представления о желаниях и начал медитировать. Об этом также свидетельствует следующий контекст:

«Ищите сначала Царства Божия, …

и… все приложится вам».

Царство Божье относится к нашему божественному сознанию. Его божественное сыновство выражает отношение солнечного луча к солнцу. Это сыновство — не солнце, а его выражение. Оно согревает земную жизнь своим теплом и освещает ее своим светом. Оно проникает сквозь категории добра и зла, распознает единственное добро за поверхностью зла и не содержит в себе недостатков. Это проявляется, в частности, в отказе от мести и в постоянном прощении, особенно по отношению к врагам. Если мы не распознаем все хорошее, значит, мы не слишком далеко продвинулись в своем стремлении к божественному сознанию.

Ведь мы всегда были обеспечены всем необходимым и даже больше, а не только самым необходимым! В этом легко убедиться, если вспомнить, что Земля настолько богата ресурсами, что может легко обеспечить гораздо больше, чем семь миллиардов человек, благодаря запасам пресной воды, древесины, минеральных ресурсов, рыбы, скота и плодородной почвы. Так как же так получается, что мы застряли в экзистенциальных проблемах острого голода, недоедания, климатической катастрофы, ядерной угрозы, преступности, бегства и войны?

«Я пришел, чтобы они имели жизнь и полный достаток».

Причина в том, что это Высшее Я, которое есть в каждом человеке, должно быть признано им для того, чтобы наступила полная достаточность. Это знает каждый, кто рискнул не заботиться в первую очередь о своем материальном достатке, а сначала поискать и найти доступ к своему Высшему Я (хотя к этому его привели лишь тяжелые удары судьбы). Более того, несмотря на периодически возникающую острую нехватку, он сохранял уверенность в том, что безлистное плодовое дерево в свое время обеспечит полный достаток. Но кто идет по жизни, уверенно и смиренно осознавая свое подобие (Быт. 1:27) на каждом шагу?

Осознание этого похоже на использование лампы. Без подключения к электричеству она не горит, и вы можете молиться сколько угодно. Подключение характеризуется тем, что мы призвали «музу», получили контакт и отдали свою волю божественному руководству. После этого мы больше не гонимся за своими целями сами, а ждем и позволяем прийти тому, что душа предназначила нам в связи с нашим желанием. Какова ваша воля?

Как вы находите диалог?

Как работает этот поиск диалога, прямого провода к душе? После авиакатастрофы в начале 2000-х годов в Германии транслировалась панихида по погибшим. Священник на кафедре начал проповедь словами о том, что все мы знаем, как невыразимо трудно жить с Богом, который не хочет с нами разговаривать. От такого заявления трудно не упасть с телевизионного кресла.

Наш внутренний голос говорит с нами постоянно. Он выражается в виде внутреннего чувства, побуждающего нас двигаться в определенном направлении или препятствующего принятию решения в другом направлении. Он проявляется как часть наших снов, часто повторяющихся. Она проявляется как счастливое «совпадение», как необъяснимое спасение, «граничащее с чудом», или как предчувствие. Она проявляется в виде знаков, которые нельзя не заметить, например, когда все, к чему вы прикасаетесь, выходит из строя, или в виде непереносимости вредной для вас пищи. Она проявляется в виде болезни, которая показывает, что вы отклонились от курса своей души. Она также проявляется как совесть и интуиция. Пример из еврейской мудрости — Иов: он говорил не о Боге, а с Ним, и Бог ответил (!), как и сегодня с каждым, кто настойчиво «стучится» по собственной инициативе. (Лишь в редких случаях это происходит без поиска и стука, как в случае с Иоганной, см. ниже) Но прежде всего наше внутреннее духовное руководство проявляет себя как партнер по диалогу во всех мыслимых ситуациях повседневной жизни, даже если этот диалог преимущественно односторонний и в основном происходит как ответный импульс на наши земные материальные и, прежде всего, духовные вопросы.

Нахождение диалога с внутренним голосом происходит через медитацию. Христианская мудрость говорит об этом так: «…стучите, и отворят вам!».

Исламский суфийский мистик Руми выбирает цветистое выражение: «Молоко не потечет, если его не сосать». (Mesnevi I, 2388).

В индийско-арабо-персидской истории «Аладдин и волшебная лампа» говорится о том, что если потереть эту лампу, то можно активировать джиннов и тем самым высшие силы.

Будда выражает это в Дхаммападе так: «Без созерцания нет мудрости». (25, 372)

Индуистская мудрость Гиты гласит: «Тот, кто смело идет по пути внутрь, вскоре достигает царства божества». (V, 6)

Лао-цзы в «Дао дэ кинг» пишет: «Тот, кто закрывает глаза, осознает невидимое». (14)

Даже Гете, который на самом деле не был мистиком, в своем стихотворении «Наследие» приводит следующую строфу: «Обратись сразу внутрь себя, и ты найдешь центр внутри».

Мы осознанно и с благодарностью принимаем предложение постучаться, отвечая на него медитацией. Уединившись в тихом убежище и закрыв глаза, мы максимально отключаемся от внешнего мира; сначала это касается внешних рамок, затем телесных ощущений и, наконец, мира мыслей. Вы стараетесь создать как можно большее расстояние между сознанием — а это нечто совершенно иное, чем мышление, — и нежелательными и непрошеными мыслями.Это нелегко, потому что ни нас — ни наших предков — не учили останавливать страх, гнев, злопамятство, беспокойство и вообще негативные мысли.

В восточной традиции все обстоит совсем иначе. В индуизме и буддизме разработаны разнообразные методы угасания мыслительной активности для достижения безмолвия. Ведь только в таком состоянии язык души звучит правильно и осознанно. Мыслительные атаки страха, беспокойства и гнева приходят «снизу», из программы самосохранения. Интуиция приходит «сверху», но только в молчании и призыве. Шквал мыслей имеет соблазнительную функцию отвлекать нас от пути к душе и привязывать к контекстам и законам материального мира долины слез. Это символизирует история о блудном сыне, который хочет найти свое счастье «снаружи» (как Парцифаль) и покидает внутренний «двор отца». В «Одиссее» Гомера именно «женихи» хотят завоевать Пенелопу — нашу душу. Разделение между мной и душой уменьшается благодаря молчанию или пустоте мысли, и я устанавливаю все большее единство с ней.

Погружение происходит под главным аспектом слушания. Человек общается, так сказать, ушами (направленными внутрь), а не ртом. Однажды дух заговорит с нами. Тогда вы сможете ощутить его присутствие физически (!) (см. ниже). Медитация — единственный способ воспользоваться возможностью диалога с душой, открыть контакт и сделать его постоянным.

Для тех, кто нашел этот диалог, он очень прямой и обязательный. Внутренний голос отвечает сразу, как при разговоре между людьми, но редко человеческими предложениями и объяснениями, а в основном поразительно глубоким вдохом на просьбы, на которые можно ответить — в бинарных терминах — «да» или «нет». Он отвечает только в случае «да». Он реагирует только в случае «да». Оно знает «нет». Оно также может выражать себя через ощущение срочности, внутренний образ, покалывание в ладонях или другие физические формы. Оно также действует по собственной инициативе, что всегда воспринимается «старым» человеком как «совпадение», «удача», «как чудо», «целая эскадрилья ангелов-хранителей» (кто-то, кто в последний момент вылетел из Сталинграда) и т. д.

По мере развития диалога духовный искатель сталкивается во время медитации со следующими двумя явлениями:

1) Во-первых, в какой-то момент он должен осознать, что его интуиция изнутри становится противоречивой, а порой даже абсурдной. С этого момента он должен осознать, что на духовной стороне существует не одна, а две инстанции, или что вторая инстанция вмешалась, чтобы создать путаницу. На это явление намекает «Бхагавад-гита» в двух стихах:

«Знающий почитает богов, цепляющийся служит демонам, глупец служит низшим духам…» (XVII,4)

«Ни на земле, ни в мире богов (!) нет ни одного существования, которое было бы полностью свободно от свободы характеристик». (XVIII, 40)

Через ненависть, беспокойство и страх эти демоны и низшие духи пропагандируют веру в множественность, которая кажется единственной реальной вещью в видимом мире, но обманчива, поскольку скрывает стоящее за ней единство. Этот обман через драйв и инстинкт заключается в том, что тела и их жизни (!) отделены друг от друга. Это сознание ориентировано исключительно на материю, на формы и тела. Это сознание животных. К этому добавляются ложное знание и умственная неподвижность. (XVIII, 20-22)

Затем он должен разработать методы, позволяющие различать эти два источника. Этот феномен уже был описан и проанализирован в Средние века под названием «различение духов», например, Генрихом фон Фримаром: Der Traktat über die Unterscheidung der Geister. Эти и другие источники ссылаются на многочисленные отрывки из Нового Завета, такие как «Не верьте всякому духу…» (1 Иоанна 4:1).

2) У аспиранта есть опыт пробуждения через нерегулярные промежутки времени посреди ночи. Поскольку это происходит все чаще и чаще, возникает вопрос о причине: это зов души. Он призывает к ночной медитации, которая не направлена на него самого, но приносит пользу другому человеку или обстоятельствам.

Предпосылкой для достижения диалога, то есть для того, чтобы стать «открытым», является, прежде всего, решение сделать шаг в медитацию, «искать Царства Божьего». Следующий момент не менее важен: вы должны быть готовы оставаться настойчивыми и непоколебимыми в регулярной медитации, пока что-то не произойдет. Недостаточно просто размышлять в течение нескольких месяцев. Это все равно что бурить туннель в горном массиве. Это занимает бесконечно много времени, но потом наступает прорыв. Нельзя становиться вялым и снова погружаться в рутину. Главная отговорка: «Нет времени!». Серьезность проверяется. В Евангелии от Матфея (25:13) Назарянин подчеркивает это требование не отвлекаться от работы.

Поэтому важно с самого начала настроить медитацию на диалог. Это означает, что фаза молчания (см. ниже) не может быть просто периодом спокойного размышления, а понимается как осознанное слушание. Эта фаза начинается с духовной просьбы, а именно с «вызова музы», то есть мы просим душу о диалоге. В арабской сказке это символизируется тем, что Аладдин трет открытую им лампу, чтобы появился дух. Эта процедура соответствует «стремлению» к духовному осознанию, описанному в главе 6 Евангелия от Матфея, или, как называет это Уильям Пенн, «внутренней подготовке сердца». Прежде всего, молчание не заканчивается, когда вам больше не хочется или вы думаете, что можете выйти. Скорее, на этапе пассивного молчания вы ждете ощущения, которое сигнализирует вам об освобождении, и только тогда прекращаете его. Это решающий момент. Вы не решаете за себя, а предоставляете решение своему внутреннему голосу: «Да будет воля твоя!». Конечно, понятно, что такой взгляд на духовный диалог — это пощечина эго, которое всегда хочет быть самоопределяющимся и независимым.

В 1570 году мистик Валентин Вайгель так выразил важность молчания, высшей формы медитации:

«Бог заранее дает нам то, о чем мы просим

и дает нам заранее, …

Бог повелевает нам любить,

мы должны любить его и ближнего, …

Он и сам хочет вселить в нас любовь,

если бы только мы могли молчать…»

(Церковь или дом Постилион. Евангелие в воскресенье Misericordias Domini)

Здесь Вайгель упоминает благотворительность, мольбу и молчание как элементы медитации. Религиозные системы Запада признают, по сути, только материальное прошение, в то время как в оригинальных восточных писаниях молчание является центральным компонентом стремления к доступу к божественному именно через медитацию.

«Те, кто практикует йогу, садятся

в безмолвном уединении

в одиночестве, хозяин своих мыслей,

Ничего земного, только Бог в мыслях. …

…затем укрощают толпу чувств

решительный ум изнутри».

(Бхагавад Гита VI; 10, 24)

Практика медитации

Прежде чем приступить к медитации, сначала отвлекитесь от тела, а затем от мыслей и чувств (ума) с помощью прогрессивной мышечной релаксации или других подобных упражнений. Решающим инструментом для контроля ума является наблюдение за мыслями. Вы учитесь позволять им все больше и больше уходить в пустоту, то есть не занимать себя ими и даже не допускать их постоянного повторения. Без сознательного наблюдения они делают то, что хотят, — так сказать, когда кошки нет дома, — и это всегда плохо заканчивается для человека. Пустота мыслей — необходимое условие для раскрытия силы души (духа). В этот момент вы узнаете, что мышление и сознание — две разные вещи: Вы освободились от шума мыслей, но все еще бодрствуете и полностью сознательны. Через потерю телесных ощущений и затем потерю мыслительной деятельности мы покидаем горизонтальное сознание и входим в вертикальное духовное измерение внутреннего солнца.

Созерцания имеют место только в первой активной фазе медитации. Они служат для того, чтобы без осуждения созерцать определенные мудрости и освещать их со всех сторон в контексте собственной жизненной ситуации в словесной форме, например: «Да будет довольно для вас благодати моей» (2 Кор. 12:9). Это создает состояние покоя, в котором натиск привычного барабанного боя мыслей стихает. Важный способ отгородиться от шквала мыслей — мысленно переместиться на более высокий уровень: Например, представить себе собственную душу с ее всемогуществом в виде ауры вокруг контура собственного тела. Кроме того, предложения мудрости и связанные с ними мысли служат для того, чтобы не допустить в сознание элементы недостатка. Вот почему на этом этапе обычно рассматривается духовное содержание. Когда речь идет о людях, они рассматриваются как души, а не как внешние человеческие существа. Вторая часть активной фазы содержит вопросы о решении текущих проблем и позволяет задать конкретные вопросы: «Что мне делать?» Затем следует переход в режим пассивного молчания. Молчание — самая важная часть молитвы или медитации:

- Молчание успокаивает человеческий разум, поэтому разум души становится

эффективным. - Молчание — это демонстрация доверия к внутреннему руководству.

- Молчание — это позволение силе души войти и проложить себе свободный путь.

свободным. - Молчание — это противоположность воле и, следовательно, эго.

- Молчание предотвращает отождествление с мыслями.

- Молчание — это альтернатива размышлениям и разговорам о божественном.

- Молчание отдаляет нас от суждения о том, что что-то плохо.

- Молчание отделяет нас от проблемы и ведет нас к истине «полной достаточности».

достаточности». - Молчание приводит нас к обретению собственной идентичности и единства (Пс 46:10).

- Молчание приводит к осознанию того, что проблема не моя, а души.

души. - Молчание углубляет осознание того, что «Отец во мне творит дела».

- Таким образом, молчание позволяет общаться с божественной сущностью.

В активной фазе медитации человек освещает проблему не как таковую, а, насколько это возможно, совершенно нейтрально, как некую данность. Это нелегко, потому что Мефисто пускает в ход тяжелую артиллерию в виде угрожающих мыслей. Чтобы противостоять этому, помогает осознание божественной личности со всемогуществом внутри. Каждый раз, когда вы паникуете, вы немедленно обращаетесь к своей собственной личности Сына Божьего внутри. Вы не просите о решении проблемы или о каком-либо другом желаемом материальном состоянии. Это было бы сознанием недостатка, и медитативное углубление в него только усугубило бы ситуацию. Напротив, единственная осмысленная просьба — получить истину изнутри. Потому что духовная истина, находящаяся глубоко внутри человека, является ключом к решению этой и, в любом случае, всех проблем — которые существуют только для того, чтобы заново открыть для себя истину жизни. Однако, когда речь идет о неотложных делах, важно спросить совета: «Что мне делать?», а еще лучше: «Какова Твоя воля?».

Задавать вопросы типа «Кто это сделал?» зачастую непродуктивно. Это означало бы желание самому использовать внутреннего бога. Тогда это послужит, так сказать, духовным телескопом для эго. Однако совершенно нормально и, прежде всего, успешно выяснить, как вам следует себя вести или следует ли поступать таким-то и таким-то образом. Типичный пример: При покупке автомобиля у меня есть выбор между тремя машинами, и я не могу принять решение, потому что не до конца понимаю множество индивидуальных аспектов и значение различных преимуществ и недостатков. Предполагая стабильный духовный диалог, проверенный многолетним опытом, я стучусь в дверь и получаю правильный ответ, в том числе и потому, что он удачен с точки зрения будущего, что невозможно на земле.

Если бы не акт фундаментального прощения, нам не нужно было бы продолжать медитацию или даже начинать ее в самом начале. До тех пор пока внутри нас тлеют ненависть и обида, необходимой предпосылки для глубокого духовного понимания еще нет. Мы должны осознать, что не человек причинил нам вред, а заложенная в нем программа самосохранения. Это позволит нам развить необходимую дистанцию и понять, почему люди «не ведают, что творят». Однако, поскольку прощение является результатом, а не предпосылкой медитации, нам неизбежно придется какое-то время жить с таким противоречием.

Пока у нас еще нет диалога или безошибочного чутья, мы неизбежно должны действовать в соответствии с разумом, оттесняя эгоцентричный аспект и думая о благе в целом, насколько это возможно. Ведь если солнце светит для меня, оно все равно не только для меня. В конце концов, солнце светит не только в узких границах моего сада и не ограничивается садовым забором. Все, что потом материализуется в виде благополучия, есть не что иное, как основа для распространения солнечного света на других людей. В повседневной практике можно найти множество примеров этого, даже если они не имеют духовной подоплеки: Снова и снова случается, что отдельные люди или пары, с которыми случилось большое несчастье, основывают инициативы, основанные на этом импульсе, чтобы поделиться опытом и сделать его доступным для других.

В бинарном режиме общения с внутренним голосом сложность заключается в том, что мы можем лишь просканировать возможности, мыслимые ограниченным разумом, и попросить ответить «да» или «нет». Ограничение очевидно, потому что мы имеем дело только с путями, мыслимыми разумом, хотя некоторые интуитивные решения выходят за эти пределы воображения и, тем не менее, часто поражают своей простотой. Речь всегда идет о воссоединении с источником жизни, который также связывает нас друг с другом. Кроме того, все, кто принадлежит к нашему состоянию сознания, также ведут к нам.

Если вы хотите связаться с кем-то по телефону, вы набираете его номер. Но механизм набора номера не соединяет нас напрямую с человеком, которому мы звоним. Это невозможно, потому что тогда в стене за телефонной розеткой пришлось бы проложить столько кабелей, сколько абонентов по всему миру. Вместо этого звонок поступает (через групповые номеронабиратели как промежуточные инстанции) на коммутатор, который соединяет вызывающего абонента с вызываемым абонентом через промежуточные номеронабиратели. Центр управления — это более высокий уровень, с которого происходит коммуникация и, соответственно, «решение проблем». Это приводит к достижению цели. В духовно успешной жизни вы идете не из пункта А в пункт Б, а из пункта А в пункт С (как в центре). Это означает, что, например, если у вас не хватает денег или вы безработный, вы отдаляетесь от цели В (работа) в медитации и передаете этот вопрос Я как С и ждете указаний.

Таким образом, вы идете внутрь не для того, чтобы найти ошибку, а для того, чтобы найти истину. Отсюда следует, что следующий внешний процесс исцеления произошел благодаря изменению сознания, а не благодаря какому-то богу где-то там наверху. Вы исцеляете сознание, и это исцеляет дефект (см. главу 10). Вы фокусируетесь не на решении проблемы, а на том, кто ее решает. Если, например, у вас нет партнера, но вы чувствуете тягу к партнерству, вы самоотверженно отдаетесь реализации своего внутреннего руководства в медитации, а не обращаетесь сначала в службу знакомств. Однако такое отношение «Да будет воля Твоя» включает в себя и терпимость к тому факту, что душа в данный момент может не предполагать совместной жизни. Вы избегаете мыслей о ситуации дефицита, но вместо этого наполняете свое сознание собственной божественной идентичностью и подходящей мудростью, подобной вышеприведенной, например, «Я пришел, чтобы они могли иметь жизнь и изобилие» или «Даже когда я уже не знаю, что делать, я являюсь выражением силы, которая может справиться с этим». Затем вы начинаете доверчиво ждать освобождения в медитации, а позже — знаков, информации, созвездий или происшествий, которые покажут или принесут решение. Это может занять время. Фермер не может ожидать, что зерно, которое он посеял в марте, даст урожай в апреле. Именно так может быть реализовано равновесие между личными желаниями и бескорыстием. Типичный пример — поведение Назарянина в Гефсиманском саду. Там он выражает свое желание (!) «Отцу во мне», чтобы чаша заточения и казни миновала его, но в то же время подчиняется своему внутреннему руководству. Осознавая свое «я», он вписывается в общую концепцию. В нашей жизни существует бесчисленное множество проблем, как больших, так и совсем маленьких, но на все те, которые нам действительно необходимо решить, есть ответ изнутри.

В то время как молитва обычных людей направлена на реализацию материальных желаний — включая ритуальное чтение молитвенных формул, таких как «Молитва Господня», — главной целью внутренней медитации является духовный диалог, общение с внутренним руководством. Ибо оно идет впереди нас и нивелирует все препятствия (Ис. 45:2) — в том числе и материальные — и ведет к высшему предназначению каждого человека. Это возвращение во «двор Отца», как описано в притче о блудном сыне. Необходимым условием для этого является регулярная, а не случайная медитация. Она является пищей для души так же, как прием пищи несколько раз в день является пищей для тела. Помимо самопрограммирования, она содержит количественный аспект заправки: поскольку одного заряда духовной энергии не хватает на целый день — вы ведь тоже не едите один раз в день — вам необходимо медитативное созерцание 3-4 раза в день, чтобы не поддаваться отвлекающим факторам внешнего мира в долгосрочной перспективе. Материальные люди не могут обойтись без еды и питья, духовные люди не могут обойтись без медитации. Без нее духовное восприятие практически невозможно, потому что без нее невозможно исключить ум и достичь душевного покоя.

С ростом медитативного опыта, во-первых, снова и снова меняется индивидуальный режим, а во-вторых, медитативные фазы расширяются по мере добавления кратковременных медитативных элементов: Перед началом путешествия, перед входом в комнату, перед первым приемом пищи, после вспышки, перед телефонным звонком или деловой встречей, перед включением радио или компьютера и т. д. Эта практика расширяется все дальше и дальше, так что не проходит и четверти часа без визуализации внутреннего солнца, даже без этих внешних поводов. Наконец, можно достичь состояния сознания, которое количественно характеризуется, возможно, даже 50 % пребыванием в «Царстве Божьем»: тогда это будет своего рода сознание тронного зала. Некоторые «избранные» (термин из фильма «Матрица») достигают большего. Праотец христианства, святой Павел, описывает эту стадию как молитву «непрестанно». Для тренировки полезно вызвать функцию таймера на мобильном телефоне и напоминать себе об этих секундных медитациях через регулярные короткие промежутки времени. Вот и все, что касается количественного аспекта.

Качественно путь к безмыслию не так прост, поскольку негативные мысли о беспокойстве, возмездии и т. д., т. е. содержание, пытаются сохранить привязанность аспиранта к нементальному грубому физическому окружению.

- Если, например, средневековый архитектор получает заказ от короля на расширение тронного зала и выполняет свою работу на месте в этом самом зале, он всегда будет параллельно осознавать место, в котором находится, даже если он очень сосредоточен на проектах. Это двойное или фоновое сознание, которое играет важную роль в ретроспективном видении, называется «сознанием тронного зала».

Современный термин для этого — mindfulness, а не концентрация.

Важнейшим инструментом тренировки является наблюдение за мыслями. Это означает не восприятие их содержания, а их категории. Это означает осознание того, что пакет мыслей, например, классификация «беспокойство», только что попытался войти. Человек игнорирует содержание, не позволяет ему проникнуть внутрь и немедленно переходит к самореализации внутреннего бога: Gnothi se auton! Индусы и джайны сказали бы: ОМ!

В повседневной жизни возникает огромное количество вопросов и, соответственно, решений о том, как нам поступить. Это может касаться того, как вести себя с партнерами, детьми и т. д., как найти подходящие средства или целителей, как действовать в бизнесе или в профессиональной сфере в целом. Множество решений, которые нам приходится принимать каждый день, часто имеют серьезные последствия, и речь идет не только о покупке подержанного автомобиля, например. Речь идет о выборе партнера, карьерных перекрестках, инвестициях, кадровых решениях, для руководителей компаний-производителей — о выборе гибридных, электронных или топливных автомобилей, о выборе карьеры после школы, о финансировании и так далее. В общем, это проблемы, в которых нет конечной инстанции и которые могут закончиться фатально, если будут приняты неправильные решения. Это относится даже к советам главного врача, чья статистика 60:40 является лишь очень ограниченным подспорьем в принятии решений, когда речь идет о прогнозировании успеха операции. Многие люди составляют список «за» и «против» своего решения, потому что полагаются на аналитическое мышление. Поначалу в этом нет ничего плохого, но это не решает и не может решить обычно непростые задачи. В конечном итоге все сводится к так называемым интуитивным решениям, которые всегда связаны со страхом принять неправильное решение и нести за него ответственность. Но такие решения не имеют ничего общего с духовной надежностью, потому что они неосознанны и необоснованны. Только духовный диалог приносит уверенность. Однако это не является полной гарантией успеха в собственном сознании, потому что душа ведет меня, руководствуясь приматом общего блага, а оно не всегда должно точно совпадать с собственными желаниями. Например, вы можете быть чрезвычайно довольны своим автомобилем и все равно испытывать импульс к покупке нового. Импульс может прийти и извне, например, в результате полной потери. Тогда вы сталкиваетесь с проблемой выбора. В последующем вопросе «Какой автомобиль?» внутреннее руководство окажет неоценимую помощь в принятии решения. Позже вы сможете оценить мудрость этого руководства на примере своего опыта использования нового автомобиля, который вы никогда бы не купили без руководства.

Когда речь идет о руководстве в материальных вопросах, также важно не использовать его как инструмент, как телескоп с расширенной диафрагмой для своих собственных интересов. Эго всегда хочет решать за себя и не отказываться от контроля. Поэтому духовный контакт всегда предполагает послушное (!) исполнение, которое есть не что иное, как реализация принципа «Да будет воля Твоя!».

Молодой офисный работник недоволен своей работой, которая слишком однообразна для него. Он спрашивает себя, стоит ли ему принять предложение своего друга поработать с ним в качестве торгового представителя. Ответ — да. Однако, когда подмена оказалась неудачной, он яснее осознал свои способности и свою роль в общей концепции. Он вернулся к прежней работе, но теперь уже с удовлетворением и новой мотивацией.

Духовное возвращение, которое раньше называли «просветлением», зависит не только от регулярной медитации, но и от изучения писаний мудрости и их активной реализации на основе интуиции. Это значит демонстрировать полученные знания на практике.

Фазы медитации

(1) Современную медитацию можно в общих чертах охарактеризовать как состоящую из трех фаз. Для подготовки важны следующие моменты — лежа или сидя в йоге с закрытыми глазами: вы идете в свой «…чулан, закрываете дверь… и молитесь втайне и… не болтайте так много, потому что думаете, что вас услышат, если вы скажете много слов».

- Шанкара иллюстрирует отказ от шквала мыслей тем, что яд кобры не может действовать, если он не попадает в тело.

Затем с помощью прогрессивной мышечной релаксации или аналогичных концепций практикуется состояние, которое приводит к потере осознания тела. Это основа для второго шага — потери ментального и эмоционального сознания. Только когда земно-материальные факторы исчезают, появляется пространство для эффективности души.

Преодолев физические и психологические ощущения, вы начинаете внимательно наблюдать за потоком мыслей, которые вы не приглашали и которые нежелательно на вас набрасываются. Как я уже говорил, вы не вникаете в содержание, а просто обращаете внимание на название, например, так: Смотрите, вот пришла мысль о гневе. Затем вы не торопитесь, пока она не утихнет сама собой, а в лучшем случае просто улетучится. Бесполезно пытаться бороться с ней с помощью позитивных или вообще мирских мыслей, оказывая ментальное противодействие. Это означает, что любые усилия в рамках медитации будут контрпродуктивны. Поэтому наблюдение не связано с содержанием, то есть мы не воспринимаем тревожные или агрессивные мысли как таковые, а характеризуем их чисто формально, статистически, так сказать: «Ага, страшная мысль». При этом мы не позволяем ей распространяться и тем более повторяться. Потому что пока мысли могут мешать медитации, это не медитация. Успешная блокировка мыслей — важнейшее условие для медитации, а значит, и для доступа к душе. Пока им удается проскочить в тишину, успеха меньше. Именно поэтому мы меняем уровень, как только наступает атака, и переключаемся с физического сознания на духовное, обращаясь к своей духовной личности как «отцу во мне».

В греческой мифологии медитация символически выражена пятым подвигом Геракла, который побеждает Немейского льва, негативного монстра с животными мыслями(!), войдя в логово льва, закрыв оба входа (глаза) и задушив монстра без оружия(!), тем самым лишив его воздуха, необходимого для дыхания. Допущение мыслей о страхе, недостатке и гневе — основа существования личной долины слез. Однако если мы погружаемся в тишину, наблюдая за потоком мыслей в вертикальном направлении, то эти атаки больше не могут прикрепиться, не могут укорениться и, следовательно, подавляются. Это очищает канал для внутреннего голоса, потому что наблюдение происходит с точки зрения нашей души. Мы переключаем точку зрения наблюдения на наше высшее «Я».

«Если вы хотите услышать вечное слово

чтобы оно зазвучало внутри вас,

вы должны сначала

полностью освободиться от беспокойства».

(Angelus Silesius: Cherubinischer Wandermann I, 85)

Это преодолевает желание иметь и ориентацию на правила внешнего мира, а значит, и порождение зла. Если это не помогает, существуют различные вспомогательные средства. Время от времени мы задерживаем дыхание. В этот момент мыслеужас также прекращается. Делаем это до тех пор, пока переключение на наше духовное «Я» не сработает лучше. Можно также на несколько мгновений отпугнуть поток мыслей, задав вопрос: «Кто осмелится войти следующим?» Однако эти маленькие помощники предназначены лишь для того, чтобы временно помочь начать, и теряют свою значимость с ростом практики. Затем мы освобождаемся от враждебности по отношению к нелюбимым современникам, проникая в их духовную суть. Взаимодействие двух душ — во мне и в оппоненте — всегда гармонично. Это мощный инструмент в любом споре. Без любви к врагам и сопутствующего ей постоянного прощения или хотя бы стремления к этому нам не стоит продолжать спор — разве что в самом начале, — поскольку это заблокирует доступ к божественному.

Тогда мы просим просветления для мира, а не для себя. Это важный момент, потому что солнце светит всем. В этом отношении на тех, кто просит таким образом, лежит определенная ответственность за дальнейшие события на земном плане. Как и во всем остальном, в центре внимания должны быть не мы сами, а общее благо: например, в споре об опеке над детьми после развода слишком часто речь идет только о реализации эгоистических интересов, как с помощью крючка, так и с помощью мошенничества. Если бы каждый из партнеров хотя бы попытался встать на позицию семейного судьи, который в первую очередь заботится о наилучших интересах ребенка, многое было бы сделано для мира и одновременно для ликвидации программы эго.

(2) Вторая фаза состоит из созерцательной части медитации и является первым фокусом всего процесса, еще одной активной частью погружения. Эта фаза состоит из созерцания духовной истины (в основном взятой из христианской мудрости), такой как:

- «Я пришел, чтобы они имели жизнь и полный достаток»,

- «Успокойтесь (!) и знайте, что Я — Бог»,

- «Я никогда не оставлю вас»,

- «Всякое оружие, уготованное против Меня, не преуспеет»,

- «Господь — пастырь мой, я не буду нуждаться»,

- «Я создан по Его образу и подобию»,

- «Царство Божье внутри вас»,

- «Я живу, но не я, а Я живу во Мне»,

- «У меня есть провизия, потому что я есть провизия»,

- «Вы не имели бы силы, если бы она не была дана вам свыше» и т. д.

- «Семьдесят раз по семь раз прости брату моему согрешившему против меня»,

- «Я есмь путь, любовь и жизнь».

Здесь активность ума уже снижена, негативные мыслительные атаки играют меньшую роль, сознание в значительной степени заполнено утверждением истины и ее материализацией в нашей жизни. Без учета этих принципов в каждой медитации ее эффективность явно ограничена.

Этот этап медитации также включает в себя духовный анализ, обдумывание наших решений или поведения с духовной точки зрения, независимо от того, рассматриваем ли мы планы на будущее или оцениваем кризисный опыт, неправильные реакции и т. д., особенно в том, что касается опоры на ум, на который, однако, нельзя полагаться.

Сущностная характеристика этого созерцания заключается в том, что вы смотрите на объект, состояние, ситуацию или человека без желания, без страха, без хорошего или плохого. Тогда наблюдение лишено эгоизма и освобождено от шаблона мыслей «добро-зло».

Допустим, в моей теннисной секции есть член, который, как и я, является слабым игроком. Когда мы играем вместе в парном разряде и он допускает много технических ошибок, он выкрикивает свое недовольство, но не относит его к себе, а затем обрушивает на меня шквал обвинений, когда я допускаю ошибки. Конечно, он перекладывает свои недостатки с себя на ближайшего козла отпущения. Если бы я стал защищаться, как это обычно делают люди, или — в худшем из возможных и привычных вариантов — ответил контратакой, указав на его подноготную, эскалация и длительное отравление атмосферы во всей команде были бы неизбежны. Если же я знаю или осознаю в секундной медитации, что являюсь носителем Сына Божьего, что взаимодействие двух наших душ всегда и в основе своей гармонично и что зло бессильно, мне уже не нужно наносить ответный удар вовне (хотя в какой-то момент это может понадобиться с особо упрямыми современниками). Внутренне я противопоставляю инстинктивным импульсам и мыслям, требующим от меня сопротивления, соответствующую истину, например «Он не может знать, что делает». Затем, благодаря доминированию силы души, моя эго-часть больше не имеет энергии для реализации моего стремления к самосохранению и доминированию. Я признаю Сына Божьего с Его всемогуществом во мне и в Нем и позволяю ругани отскочить от меня несколько спокойнее. Затем происходит чудо. Он утихает и становится кротким, по крайней мере на время. В течение следующих нескольких тренировок он становится все более сговорчивым, хотя иногда и вспыхивает эго. (Только в некоторых особо упрямых случаях я прибегаю к ответам, которые показывают ему зеркало без упрека. Например, вы можете просто уйти с поля. Тогда он быстро становится кротким, потому что мое признание моей и его души значительно облегчает прорыв через его эго).

Только глядя сквозь него, мы можем достичь единственно доброго, под зонтиком высшего, взгляда души. Если мы будем принимать зло в медитации и воспринимать его как зло, вместо того чтобы понимать его как призыв к покаянию, зло станет реальным. Однако если я сначала нейтрально рассмотрю свое банкротство, неудачный брак, тяжелую болезнь, соперника и т. д. и мысленно пройдусь по всем аспектам в связи с соответствующими духовными принципами, то зло исчезнет.

Здесь «духовный принцип» означает, что мой конкурент, мой бывший, мой враг и т. д. в действительности находятся в (духовном) единстве со мной, так же как мои пальцы являются моими вторичными пальцами. Но Мефисто должен пробудить во мне враждебное отношение к ним, чтобы я страдал, чтобы у меня возникли серьезные проблемы из-за моего понимания враждебности и чтобы я был фактически вынужден искать новые пути выхода из безнадежности всех этих зол. Так я должен найти тот духовный путь, который навсегда избавит меня от этих плохих условий. Вот почему в созерцании я представляю, что у меня есть аура, которую я излучаю, а у моих врагов — такая же. Тогда я начинаю понимать, что истинное самосохранение возможно только в том случае, если я буду существовать не для себя (во что верят и чему следуют 99 % всех людей), а прежде всего для всех остальных людей. Тогда и только тогда мое собственное самосохранение будет гарантировано. Так называемое «Золотое правило» не означает ничего другого.

Тогда я понял, что беспокоиться не о чем. Поэтому проблемам и размышлениям, содержащим категоризацию добра и зла, ни в коем случае не место в медитации, даже «хорошей», потому что «добро» — это категория материального человека, а проблемные образы содержат зло и поэтому не могут быть частью духовного, истинного созерцания. Ведь творение «очень хорошее». Особенно в медитации, «демоны» обладают способностью углублять сознание быстрее, чем что-либо другое, и таким образом накликать беду.

Это иллюстрирует история о моряке, который в начале тщательно подготовленного плавания попадает в серьезную аварию, а затем просыпается в больнице и спрашивает своего духовного учителя, почему это могло с ним случиться, хотя он очень долго и интенсивно медитировал перед отплытием, чтобы защитить себя от множества опасностей (!?) в сильных течениях у берега!

Это означает, что даже в случае срочных вопросов мы никогда не должны тематизировать проблемы как негативные. Таким образом, мы отвлекаемся от объекта, от поверхности, от внешнего вида. Мы заглядываем за кулисы и постигаем духовную суть. В случае с врагом, например, мы видим только его божественную сущность, в случае с кризисом — его глубокий смысл. Избежав осуждения, мы устраняем формирующее сознание зло. Танах говорит: «Это рай». Даже на этом этапе при достаточном упорстве может включиться интуиция и дать нам вдохновение, о котором мы никогда бы не подумали. Мы также можем задавать вопросы о том, какое решение рекомендует нам душа, а также просить совета, если у нас нет ни малейшего представления о том, куда нас приведет путешествие, — как Одиссею советовала и направляла его богиня Афина. В продвинутой медитации мы часто получаем четкие ответы сразу, но иногда ответы приходят с задержкой. Они приходят в более благоприятное время (кайрос) или в другой форме. Форма ответов сильно варьируется от человека к человеку: это могут быть визуальные впечатления, похожие на образы из снов, но в основном это двоичное закодированное подтверждение через глубокое дыхание, чувство освобождения или слова, которые можно услышать четко и громко, даже если они беззвучны.

Четкий критерий получения и ясности информации задается, когда возникают типичные сопутствующие явления: шум тишины становится громче, даже рокочет, возникает ощущение покалывания в ладонях и т. д. Физическое присутствие души можно и нужно ощущать. Присутствие силы души должно стать заметным и ощутимым в какой-то момент; тогда мы сможем быть уверены, что связь есть и что она работает. «Это «Вот я», которое вы не можете услышать, но можете почувствовать с головы до ног». (Руми: Матнави II, 1193)

(3) Третья стадия — та, на которой потоки мыслей приходят в полный покой и целью которой является пребывание в молчании в единстве с Сыном Божьим. Это стадия, которая была бы почти невыносима для материального человека. Только тогда, однако, «мышление души» становится по-настоящему эффективным. Этот центральный компонент взаимодействия принципиально отличается от активного созерцания. Сознательное бытие без мыслительной деятельности — состояние, опасное для эго в человеке. Именно поэтому момент молчания, паузы, неподвижности, особенно прерывание мышления, страшен и разрушителен для эго, ведь в такие промежутки стук души становится более слышным. Если любая пауза в разговоре быстро становится неловкой, то прерывание потока мыслей действительно опасно. Вот почему некоторые люди впадают в панику, когда пытаются достичь медитативной тишины.

Основная установка при вступлении в эту фазу молчания — не бесцельность, а умение слушать, прислушиваться к импульсам изнутри, которые инициируются просьбой «Говори!».

Без этой установки по умолчанию гораздо сложнее поддерживать фазу без мыслей. Прислушиваясь, мы ждем ответа души и готовимся к предстоящему диалогу с ней, будучи готовыми к приему. Это и есть та область без слов и мыслей, которую Мейстер Экхарт обозначил выражением «ane bilde». На самом деле достижение диалога означает, что мы общаемся с внутренним руководством в (ограниченных) вопросах и ответах, как в физическом разговоре.

То, что происходило всегда, а именно попытки души достучаться до человека, а именно через определенные сны, знаки, острые ощущения, никогда не понималось как поиск души для нас, но регулярно искажалось программой эго внутри нас («сны — это пена», «граничит с чудом» и т. д.). Но: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Это означает, что медитация — ключ к постижению жизненной истины. Но как это слово «из уст Божьих» может быть услышано сквозь постоянный поток слов и мыслей? Непрерывное буйство непрошеных мыслей — это решающее средство эго, не позволяющее душе быть услышанной. Поэтому в Гите также ясно сказано:

«Старайся блуждать даже в новом

стаю порхающих мыслей,

возвращайте их снова и снова,

пока они не изгонят покой самости».

VI, 26)

«Тот, кто таким образом соединяет себя с Вечным

освобождает себя от особой воли,

становится, полный восторга, осознающим

внутреннего присутствия Бога».

(VI, 28)

Хорошо то, что остановить шквал мыслей действительно возможно, даже если это требует упорной практики. Обычное непонимание обычно выражается в следующих предложениях: «Я должен (!?) постоянно думать об этом!» Или: «Я думаю об этом каждый день!». Серьезное заблуждение.

Укрощение мыслительных атак — это осознание, которое — если не считать мистиков — не так уж и старо, по крайней мере для Запада. Первые переводы восточной мудрости появились только в середине XIX века, а распространяться они стали лишь сто лет спустя. После длительного периода упорной практики возникают спорадические, но все более частые моменты, в которые мы чувствуем приближение к вечному «я».

В пассивной фазе мы прислушиваемся к «тихому, нежному голосу» и ждем, когда он станет нам слышен. Ведь тот, кто спрашивает, должен освободить место и для ответа. Поэтому мы делаем себя проницаемыми для него.

Пример с кормлением 5000 человек ясно показывает, как Иисус демонстрирует это: Он слушал, поэтому отключил свой ум, занятый решением проблем, благодарил (!), поэтому ушел внутрь и получил (см. главу 8).

Это именно то, чего эго пытается всеми силами не допустить, потому что это было бы его концом.

«Если бы двери восприятия(!) были очищены,

все вещи предстали бы перед человеком такими, какие они есть, — бесконечными.

Ибо человек замкнулся в себе…»

[«Если бы двери восприятия были очищены,

все предстало бы перед человеком таким, какое оно есть, бесконечным.

Но человек закрыл себя…»]

(Уильям Блейк: «Бракосочетание рая и ада: незабываемая фантазия»)

Слушание — не единственный решающий фактор успешной медитации. Не менее важно и то, как мы завершаем эту паузу: Мы ждем душевного импульса освобождения. Возможно, он придет не сразу (и не только несколько месяцев), но в какой-то момент, если мы будем достаточно настойчивы и упрямы.

Кто старается, того мы можем искупить».

И если даже любовь

участвовала свыше,

благословенная толпа встречает его

с сердечным приветствием».

(Гете, Фауст II, Горные ущелья, Хор ангелов)

Затем возникнет некое ощущение, сигнализирующее нам, что настало время для созерцания, что наступил момент, когда душа соглашается и дает сигнал к выходу.

Если не дождаться этого освобождения, то вся попытка установить прямую «линию» с внутренним голосом, с телефонным центром «С», усложняется. Ведь освобождение означает, что душа уже прикасается к нам. Только с этим прикосновением мы попадаем под «зонтик высшего». Только тогда мы можем говорить об открытии диалога.

Эта грубая трехчастная структура меняется в процессе духовного развития. Духовный искатель переживает, что фазы, формы, временные периоды и содержание меняются по отдельности в процессе развития.

Благодаря такому диалоговому подходу к медитации мы заново прививаемся, как «срезанная ветвь», которая должна завянуть. В этом отношении медитация противоположна обычной молитве. Это не то, что исходит от человека, а то, что льется к нему, это прорыв мягкого, тихого голоса (1 Kgs 19:12-13) к сознательному взаимодействию между внешним и внутренним человеком. В этом смысле не мы находим душу, а она находит нас. И мы «стучимся», делаем себя проницаемыми для нее и начинаем становиться ее инструментом.

Один из примеров — «голос», который вел восемнадцатилетнюю (!) Жанну д’Арк на ее пути к освобождению Франции и о котором Жанна сообщает:

«Большая яркость почти всегда сопровождает ее…

Два или три раза в неделю голос говорил мне, что я, Жанна, должна идти во Францию…

Голос велел мне снять осаду Орлеана. Он велел мне пойти к Роберу де Бодрикуру, капитану города, и тот дал бы мне людей, которые пошли бы со мной. Я ответила, что я бедная девушка, которая ничего не знает ни о верховой езде, ни о военных действиях. …

Когда я приехала в Вокулер, я узнала Робера де Бодрикура, хотя никогда его не видела. Я узнала его по голосу. Он подсказал мне, что это он. …

Я беспрепятственно добрался до короля. … Когда я вошел в зал, я узнал его среди всех остальных, голос указал мне на него. Я сказал королю, что хочу начать войну против англичан. …

Не проходит и дня, чтобы я не услышал этот голос, и он мне необходим. Я никогда не просила иной награды, кроме спасения моей души».

(Жанна д’Арк: документы ее осуждения и оправдания 1431, 1456 гг. Кельн 1956, с. 43 и далее).

Скептик может предположить, что Жанна все это выдумала, потому что не найдется никого, кто мог бы подтвердить подобное. Но внутренние духовные процессы имеют внешние материальные последствия. Ее успехи в освобождении Франции говорят сами за себя.

Для общения Джоанны характерно детальное использование языка со стороны внутреннего руководства. Однако чаще всего это бинарные процессы, в которых внутренний голос реагирует только на вопросы, рассчитанные на «да» или «нет», и отвечает только «да». Ответ «да» часто проявляется в виде внезапного глубокого вдоха.

Пифии, дельфийскому оракулу, приписывают смесь подробного устного ответа и двоичного кода. В наши дни существует множество людей, которым в диалоге с душой приписывают один и/или другой фокус.

Иоганна слышала свой «голос» только сверху, а психически больные люди, например, слышат свои деструктивные голоса «снизу». Типичный пример — убийца Джона Леннона, который заявил: «Голос внутри меня говорил: «Сделай это, сделай это!»». В этом отношении духовным искателям обычно приходится учиться искусству «различения духов» (см. главу 12 в книге), потому что Мефисто тоже мешает духовному контакту.

В случае с Йоханной заметно, что она не ссылается на церковь, чтобы получить от нее духовное руководство. Речь всегда идет о прямом контакте и никогда о посреднической инстанции. Она в нем не нуждалась. Это более чем достаточно характеризует предполагаемую роль церкви.

«Я верю, что воинствующая церковь не может ошибаться или испытывать недостаток. Но свои слова и поступки я передаю и оставляю только Богу, который велел мне делать то, что я делала». (In: DIE ZEIT, No. 2, 05.01.2012)

Такое же воздержание можно найти и в великом духовном романе Средневековья «Парцифаль» (Вольфрам фон Эшенбах), в котором герой на пути к искуплению воздерживается от любых упоминаний о церковной общине. Мейстер Экхарт также недвусмысленно отрицал монополию церкви на посредничество в спасении.

Яростный гнев шотландских пресвитериан по отношению к квакерам можно увидеть в следующей вспышке: «Да будут прокляты все те, кто говорит, что у каждого есть свет, достаточный для того, чтобы привести к Христу».

(Paul Held: The Quaker George Fox. Ch. 1)

Для религиозных организаций появление прямого провода — это вызов, поскольку он лишает их привилегии быть единственным посредником между Богом и человеком. Для них это экзистенциальная угроза. Поэтому они делают все возможное, чтобы предотвратить появление прямой линии между Богом и человеком. Среди прочего, они не хотят, чтобы исповедь ни при каких обстоятельствах совершалась непосредственно в душе, но втискивают себя между ними и настаивают на использовании для этого духовенства.

Именно поэтому они сразу же маргинализируют таких мистиков, как Аль-Халладш, Иисус, Мейстер Экхарт или Иоганна, что, по крайней мере, в принципе, ничем не отличается от сегодняшнего дня. Но поскольку они утратили погребальные костры, сегодня они заменяют исключение демаркацией.

(Но и здесь было бы поверхностно обвинять организации или отдельных людей. Зло не имеет прямого отношения к отдельным людям, которые являются лишь передатчиками общей программы самосохранения. Так что в основном дело не в представителях церкви, а в программе эго в них самих).

Медитация компактна

Медитация — это мост между мной и моей душой.

Медитация — это не молитва ввысь.

Скорее, это ожидание ответа свыше.

В принципе, не душа нуждается в информации от нас, а мы от нее.

Медитация — это доступ к истине, которую человек не может познать самостоятельно.

Молитва стремится достичь Бога, чтобы умолять его, и поэтому остается безуспешной.

Духовный контакт возможен только через медитацию. Она не работает через ум.

Моя цель не в том, чтобы достучаться до души, а в том, чтобы она достучалась до меня.

Таким образом я даю ей возможность прорваться через барьеры, которые я сам воздвиг.

Я могу жить только по принципу «Да будет воля Твоя».

Жизнь внешнего эго-человека состоит из принципа «Да будет воля моя».

Чем больше опустошение эго, тем больше пополнение через душу.

Наряду с духовным знанием, медитация является основой духовных действий.

Медитация основана на умении наблюдать и контролировать мысли.

Необходимым условием доступа к душе является блокировка вмешательства мыслей.

Душа становится активной только тогда, когда ей удается создать пустоту в мыслях.

Медитация означает, что Сын Божий внутри может быть достигнут только в благочестивом молчании.

Медитация исключает мысли и тем самым отделяет себя от добра и зла.

Медитация означает слушать, а не думать; это своего рода молитва ушами.

Цель — осознать, что я ни в чем не нуждаюсь, но у меня есть все.

Потому что, осознав душу, я имею все — духовно, а затем и материально, приобщаясь к всемогуществу и всеведению.

Мирское желание иметь (инстинкт самосохранения) является причиной всего зла в мире.

Поэтому медитация также содержит мало эгоистических элементов, таких как «я», «мне», «мое» и т. д.

Главное — услышать отклик.

Медитация существует для того, чтобы создать мою восприимчивость к внутреннему голосу.

Таким образом, она служит для освобождения от «застрявшего гламура».

Связь с душой должна быть прочувствована, иначе нет уверенности.

Медитация — это ощущение всемогущества в тишине.

Медитация — это инструмент для реализации программы моей души.

Это достижение присутствия внутреннего Бога, единение с ним.

В некоторых сказках это означает поцелуй пробуждения.

Медитация подобна трению лампы (Аладдин). Только тогда появляется дух.

Медитация — это подпитка, как ментальная, так и физическая.

Медитация происходит втайне, после закрытия двери в комнату.

Медитация может принимать форму ночных бдений.

Только когда мы освобождаемся от беспокойства, приходит освобождение.

Медитация содержит просьбу о просветлении, о способности видеть духовно.

Я прошу, чтобы моя душа открыла мне каждого человека как свое подобие.

В этом отношении медитация проникает сквозь внешний облик.

Медитация направлена на раскрытие силы моей души: кто бы ни постучал, дверь будет открыта!

Медитация позволяет нам получать заботу через диалог с душой.

Мы обращаемся к душе не для того, чтобы избавиться от страданий.

Мы идем к душе за истиной и таким образом (!) освобождаемся от земных страданий.

Она закладывает духовный фундамент, который затем приводит к материальной реализации.

Медитация избавляет вас от робости перед самоотдачей.

За исключением самого начала, медитация содержит мало материальных просьб, но в ней есть духовные просьбы.

Медитация всегда работает.

Медитация — решающий инструмент на пути избавления от страданий.

Медитация компактна

Медитация — это инструмент для диалога с душой.

Если мыслям удается проникнуть внутрь и прорваться наружу, медитация бесполезна: это иллюстрирует одиссея «ухажеров» во дворце (теле), которые хотят залезть в штаны души.

Медитация состоит из активной и пассивной фазы.

Внешний мир отключается, если закрыть глаза.

Расслабляя тело, вы сначала тренируетесь терять осознание тела.

Следующий шаг — потеря осознания программного обеспечения (мыслей, эмоций):

Задержка дыхания может стать первым средством удержания мыслей в узде.

Не наблюдая за атаками мыслей, практически невозможно взять их под контроль.

Наблюдать — значит смотреть не только на их содержание, но и классифицировать их форму.

Если классифицировать их как страх, ненависть или беспокойство, они теряют свою силу.

Медитация всегда начинается с прощения, то есть с понимания врага.

Материальные заботы оставляем для активной фазы. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Какова ВАША воля?»

Вы ждете, пока не наступит чувство освобождения; тогда происходит первый контакт.

Это может занять очень много времени и проверить серьезность намерений стремящегося.

В случае негативных мыслей происходит немедленное переключение на духовную личность внутри.

Вмешательство в виде негативных интуиций также происходит в определенный момент.

В активной фазе всегда есть проверка на эгоизм.

Вместо надежды человек приглашает к исполнению.

Пассивная фаза состоит в молчании, основанном на бездумности, в ожидании.

Она начинается со «стука», например: Отец во мне, говори!

Таким образом, сознание формируется ожиданием получить диалог.

В какой-то момент вы начинаете ощущать присутствие души физически (например, ладонями рук).

Вначале вы медитируете не менее трех раз в день в течение длительного периода времени.

Позже добавляются частые повторные медитации.

Фаза молчания включает в себя ожидание освобождения.

Тогда «я» достигает своей цели.

Именно так йога освобождает от привязанности к страданиям.

Поэтому практикуйте ее с решимостью,

и тогда вы тоже сможете освободиться».

(Бхагавад-гита VI, 23)

Эффективность медитации, основанной на диалоге и отказе от материальных благ, можно распознать по тому, что жизнь становится более гармоничной. Плоды духовного осознания, развивающегося таким образом, — это ясно различимый рост гармонии в межличностных отношениях, что также оказывает влияние на детей, а также благополучие и безопасность в повседневной жизни. Это прокладывает путь от постоянного беспокойства, агрессии и страха, это прокладывает путь от страданий.

- Прикрепление