«Две души живут, увы, в моей груди» (Фауст I)

Путь к осмыслению человеческой жизни зависит от понимания того, что такое человек. Каков он: кто я?

Еще в древности люди, естественно, осознавали важность ответа на этот вопрос. Так, надпись над храмом в Дельфах, где прорицательница Пифия предсказывала судьбу вопрошающих, гласила: «Познай себя» («Gnothi se auton»). И она пояснила это еще одним наставлением: Sophrosyne, умеренность. Таким образом, человек призывается контролировать свои типичные мысли, связанные со страхом, желаниями и гневом (см. социальные сети). Так он может встать на путь освобождения от страданий.

В начале становления человека его материальное понимание несовершенства доминировало над ним. Уже в Древней Греции он характеризовался как существо с божественной сущностью (в частности, Plotinus). Позже отец церкви Августин поднял тему божественного подобия из истории сотворения мира. Но христианство затем расценило все попытки такого духовного самопонимания как самонадеянность: оно подчеркивало изначальную дистанцию между Творцом и творением – за исключением, конечно, Иисуса – и сохраняет это до сих пор (исключение: теоретическое «обожествление» в православии греческих отцов церкви: Феодосий).

Благодаря церквям средневековья и утрате индивидуальности в современности поиск самопознания, по-видимому, в значительной степени утрачен. Соответственно, люди также отказались от попыток достичь связанного с этим освобождения человечества от страданий здесь и сейчас, хотя об этом говорится во всех мудрых писаниях, от иудаизма до индуизма, ислама и даосизма — и, конечно же, в первую очередь в буддизме: «Четыре благородные истины о прекращении страданий».

Христианство отложило этот вопрос о жизни после смерти и смирилось с, казалось бы, само собой разумеющимся существованием страдания. Кроме того, на практике церковь пытается бороться с ним, не обращая внимания на смысл наставления Иисуса не сопротивляться злу (Нагорная проповедь).

Тем не менее, конечно, существует решающий ключ к полноценной и свободной от страданий жизни, в которой человек реализует свое предназначение. Эта жизнь характеризуется практической истиной следующих конкретных переживаний: «Хотя тысяча падает рядом с тобой и десять тысяч — по правую руку от тебя, тебя это не коснется.» Если я достаточно часто собирал такие опыты (примеры в следующих главах) и, таким образом, знаю, как и кто я есть, то я знаю, к чему и как я успешно веду свою жизнь. Иисус красноречиво описывает это формулой «… они будут владеть землей.»

Тема самопознания сегодня встречается в самых разных областях человеческой культуры:

Литература:

«Как в каждом человеке, так и в Нехлюдове жили два человека: нравственный человек, который искал свое благо в благе других, и животное существо, которое искало только свое собственное благо и было готово пожертвовать этим благом весь мир…»

(Лев Н. Толстой: Воскресение; том I, гл. 14)

Живопись:

Норвежский художник Эдвард Мунк в своей картине «Утонувший мальчик» изображает светлую и темную мужские фигуры, идущие рядом, которые должны представлять две стороны одного и того же человека и борются за власть над ним. Сам художник высказывается по этому поводу следующим образом:

«Раскол (!) души, … которая, как две связанные вместе птицы, стремится в разные стороны … ужасная борьба в клетке души».

(Munch-museet. Осло 2007)

Философия:

Артур Шопенгауэр на вопрос, кто он такой: «Человек находится в сердце, а не в голове. Конечно, мы привыкли … рассматривать привычное «я» как наше истинное «я». … Но это всего лишь функция мозга, а не наше истинное «я», … которое, когда [я] умирает, остается нетронутым».

Ислам:

Суфийский мистик Ибн Араби пишет в XIII веке:

«Знай: человеческое существование состоит из духовной души (рух) … и инстинктивной души (нафс) …»

(Мудрость пророков II, глава Юнус)

Индуизм:

Священная книга индусов, Бхагават-Гита, описывает человека следующим образом:

«Все существа двойственны по своей природе: частично божественны, частично низшие». (XVI,6).

Кроме того, Гита говорит о верхней части человеческой души, духовной душе (нижняя часть: инстинктивная душа животного самосохранения), следующее:

«Я есть Бог, вечное Я, присущее каждому существу. … (X,20)

Христианство:

Выдающийся христианский теолог высокого средневековья, доминиканский священник Мастер Экхарт, пишет:

«Душа имеет два лица: верхнее всегда смотрит на Бога, а нижнее смотрит вниз и управляет чувствами. » (Проповедь 49)

Колебания между этими двумя душами Иисус выражает в своей агонии в Гефсиманском саду следующим образом (Евангелие от Матфея 26):

«Не как я [эго = душа инстинктов] хочу, но как ты [душа духа] хочешь» (39);

«Дух готов, но плоть [инстинктивная душа, самосохранение] слаба» (41).

Евангелист Иоанн дает Назарянину высказаться следующим образом:

«Я не могу ничего делать от себя» (5,30) ;

«Отец во мне, Он совершает дела» (14,10).

В XVII веке силезский мистик Ангелус Силезиус пишет:

«Во мне живут два человека:

один хочет того, чего хочет Бог,

другой — того, чего хочет мир, дьявол и смерть»

(Cherubinischer Wandersmann V, 120).

В народной мудрости:

Он грубо, но точно говорит о «внутренней свинье» как о противоположности «совести» с ее типичными предостережениями, угрызениями совести.

Еврейская мудрость:

Во второй истории сотворения мира человек символически выражен двумя элементами, из которых он был создан: с одной стороны, материальным «комком земли», с другой — духовным «дыханием Бога», нематериальным трансцендентным измерением (Бытие 2,7). Эта двойственность символически представлена Каином и Авелем (Бытие 4, 1-16, а также в Коране, сура 5, 27 и далее).

Эти и многие другие подобные упоминания в первую очередь показывают структуру двух частей нашей душевной жизни; однако некоторые также упоминают моральную ценность. Хотя каждый человек в той или иной степени знает об этих противоположных составляющих своей внутренней жизни, он, как правило, не имеет сознательного контроля над их функциями. Напротив, большинство людей автоматически реагируют на это, «ища только свое собственное благо», о чем свидетельствует, например, 500 000 случаев наезда с побегом в год.

Обе части души состоят, с одной стороны, из инстинкта самосохранения, эго-программы в человеке, инстинктивной души, которая в первую очередь любит себя, а затем, в лучшем случае, свое окружение; она находится на материальном уровне существования. Другая часть души — это любовь ко всем другим людям, интуиция, внутренний голос, «отец во мне», духовная душа, интуиция, совесть. Духовная душа, «лучшая душа» (Фауст I, кабинет) находится на духовном уровне человеческого сознания. Она является той программой любви (см. гл. 17), которая относится не только к безусловному собственному выживанию, но и к выживанию всех людей. Это врожденный Сын Божий, который «ищет свое благо в благе других». Можно ли выразить это точнее, чем Гете, который в уста Фауста вкладывает следующие слова:

«Две души живут, увы! в моей груди:

Одна держится грубой любовной страстью

за мир с помощью цепких органов;

другая насильно поднимается от * праха

к полям высоких предков».

(Фауст I. Перед воротами)

______________________________________

* Ничтожество (от слова «пыль»)

Человеческое программное обеспечение

Оно является мостом между Богом (духом) и материей (телом) и имеет два лица. В его двойственности встречаются материя и дух. Преодоление барьера, спуск духовной души на земной уровень, ее физическое восприятие, прежде всего как внутренний голос или интуиция, и ее физическое воздействие («ангел-хранитель») христианство называет Святым Духом.

Духовная душа (nous):

Верхняя часть души:

Высшее Я, Сын Божий, «Отец во мне», Атман, «ангел-хранитель».

Интуиция, совесть, идеи, «первая мысль», предчувствие.

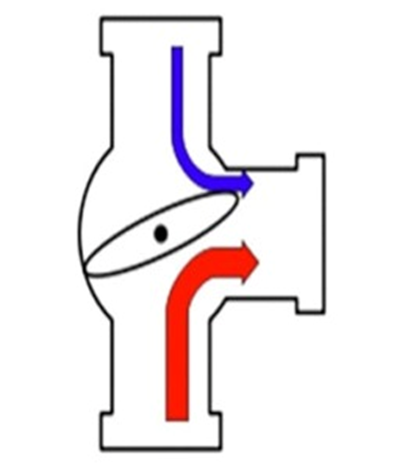

Трехходовой смеситель (Biezl) https:/ commons.wikimedia.org/wiki

Душа инстинктов (soul):

Нижняя часть души.

Мефисто, дьявол в пустыне: искушение. Эгоцентризм, эго.

Самосохранение, страх, жадность, стремление к признанию, насилие.

Смесительный рычаг сознания

Этот решающий фактор или распределитель между двумя уровнями души — это человеческое сознание. Оно воспринимает ощущения органов чувств, а затем обрабатывает их более или менее бессознательно. Это происходит в основном на основе самосохранения – редко на основе всеобщего сохранения – с помощью инструментов разума и интуиции (чувства живота) и, в конечном итоге, принимает решение в конфликте между «верхом» и «низом». У 99 % людей это почти всегда контролируется «низом», то есть эго. Те, кто считает цифру 99 % преувеличенной, могут понять, что, например, в деревне с 500 жителями пять из них могут действовать бескорыстно и реализовывать в своей жизни принцип любви к врагам (Нагорная проповедь, Мф. 5:44).

Классическим примером мучительного выбора, в котором человеческое сознание находится между животной и божественной душой, является внутренняя борьба Иисуса в Гефсиманском саду (Мф. 26,39): Он, опасаясь за свою жизнь, просит, чтобы «этот чаша мимо него прошла», то есть пытки и распятие; он также подвергается влиянию свыше, божественному руководству, и в конце концов решает (!) поступить «как ты хочешь».

В основном люди не осознают, что при принятии решений они находятся в поле напряжения между «низом» и «верхом». Исключения редки, как в случае с Иисусом (см. выше) или Сент-Экзюпери в «Маленьком принце»: «Хорошо видит только сердце.» Пуччини однажды ясно заметил: «Я не сочиняю. Я только записываю то, что говорит мне моя душа!»

Независимо от 99 % решений в повседневной жизни, направленных на самосохранение, власть принимать решения между «вниз» и «вверх» в принципе не теряется. Это становится очевидным, когда в сознательных, ориентированных на разум рассуждениях обычно доминирует самосохранение, в то время как в судьбоносной ситуации, когда все стоит на волоске и человек, при всем своем желании, не знает, что делать, решение часто принимается в пользу интуиции.

Две идентичности человека

Понимание расколотого характера человеческой души имеет решающее значение для успеха в жизни. Сравнение с жизнью животных показывает: жизнь животных управляется исключительно программой безусловного самосохранения: охота, еда, отдых, сон, размножение, защита территории от вторжений, борьба с конкурентами. У животных есть только один способ управления поведением. У них нет конфликта между добром и злом, и, следовательно, у них нет свободы воли для различения. Соответственно, члены львиного стада не могут заботиться о других львах за пределами своего стада. И их образ жизни идет в ущерб другим. Животные живут исключительно по этой программе выживания, они не могут вырваться из нее. Для них смысл их существования – это само существование.

Люди также живут по этой программе. Для 99 % основной движущей силой в их жизни также является личное самосохранение, и, если возможно, как можно более комфортное. Таким образом, для большинства людей бессознательным смыслом их существования является их существование.

Это выражается во всех возможных формах, от «веселья» до бесчисленных действий по улучшению материального мира. Только за тысячелетия материальный уровень жизни улучшился, но люди остались завистливыми, эгоцентричными и ревнивыми, они бесконечно страдают от злых соседей и подлых начальников, от несчастных случаев, краж, грабежей, изнасилований и убийств, на коллективном уровне — от пандемий с сотнями тысяч жертв, от террористических атак с применением ножей, огнестрельным оружием или грузовиками, от политических и религиозных системных конфликтов с гражданскими войнами или войнами, они страдают от всех возможных болезней, они по-прежнему лгут и обманывают и по-прежнему применяют насилие по отношению к детям, партнерам, другим группам и народам. Они ослеплены очарованием и обещанием спасения, которые дает технический и социальный — то есть чисто материальный — прогресс, и даже не думают о фундаментальном (!) освобождении от своих непостижимых страданий. Между тем это было бы самым естественным в мире, и, конечно, все мудрые учения говорят только об этом.

Привязанность к программе инстинктивной души, к эгоцентризму, приводит к, казалось бы, бесконечному продолжению жизни добра и зла, а значит, и фундаментального страдания. Кажущаяся перспектива «сделать мир немного лучше» ограничивается повышением материального уровня жизни и не имеет ничего общего с освобождением от добра и зла, и прежде всего с освобождением от страдания. То, что это полное заблуждение по-прежнему действует в умах людей, объясняется тем, что улучшение в отдельных случаях часто бывает успешным и тем самым перекрывает обострение общей ситуации (климатический кризис и угроза войны). Это иллюзия, которая опровергается каждый день, но тем не менее действует более чем успешно и в индуистской мудрости называется Майя, богиней заблуждения (см. позже, глава 23).

Главное достижение программы эго – это так называемая любовь к ближнему. Любовь, которую люди так называют, они практикуют буквально в отношении своего ближайшего окружения, супругов, детей, родителей, родственников, соседей, друзей, а также косвенно в отношении членов своей группы и своего народа (Толстой, см. выше: любовь с предпочтением). Она не имеет ничего общего с другой духовной программой заботы обо всех остальных и бесполезна для дальнейшего и высшего развития человека. Потому что она не что иное, как расширенное самосохранение, индивидуальную пользу от которого можно увидеть в любой стае львов. Иисус довольно грубо раскрывает это: «Любить только тех, кто любит вас? За это нет награды. Это делают и мошенники». (Мф. 5,45)

Такое понимание любви в отношении «ближнего» исключает любовь к незнакомцам или врагам, особенно из-за расистских предубеждений, вызванных бессознательным страхом за эгоцентрическое самосохранение: Смотрите, как сотни автомобилей проезжают мимо хорошо заметных — укрытых — жертв ДТП на обочине дороги, или как бесчисленные клиенты банка, направляющиеся к банкомату, бесчувственно перешагивают (камера наблюдения) через лежащего без сознания человека.

Однако единственным отличием человека от животного является упомянутая вторая программа. Она состоит в заботе, преданности и поддержании всех людей: ее особенностью является то, что она выходит за рамки семьи, дружбы и рода, а также народа. Это подразумевается в притче о милосердном самарянине (Лк. 10,29 и далее). Гораздо яснее Иисус напоминает об этом, призывая любить врагов (Мф. 5,44). Эта программа — это программа истинной любви к ближнему, которая признает всех людей — духовных (!) ближних.

У животных нет этой второй программы. Причина в том, что человек — единственное существо, способное к развитию. Конечно, животные тоже могут меняться в смысле адаптации, но эти изменения остаются в основном на горизонтальном, то есть материальном уровне. Развитие на более высокий, то есть духовный уровень, им не дано.

Эта вторая программа, служащая сохранению всех других людей, становится ясной на примере упомянутого самаритянина (правда, без «врага»). Этот чужеземец из Самарии, презираемый и унижаемый своим израильским окружением, спешит на помощь совершенно незнакомому беспомощному раненому на обочине дороги, проявляя бескорыстную заботу по крайней мере о незнакомцах. Эта самаритянская человечность отражена в термине «убунту» из африканских культур: «Я есть, потому что ты есть». Она выходит далеко за рамки описанной любви к ближнему в эмоциональном и пространственном смысле, потому что она не является ни индивидуалистической, ни конкурентной, а включает взаимную зависимость и связь всех (!) людей — как пальцы на руке. Он демонстрирует непосредственное понимание того, что устойчивое самосохранение человека может функционировать только через сохранение всех остальных. Но практическая реализация этого препятствуется собственным эго; — даже если есть достаточно практических Но есть примеры, такие как Мандела, Ганди или многие безымянные, которые бескорыстно рискуют своей жизнью ради незнакомых людей — даже врагов. Это спасатели, священники, доноры крови, военные врачи, кризисные помощники, информаторы и т. д. Они более или менее сознательно следуют второй программе. Их смысл жизни отличается от смысла жизни, основанного исключительно на самосохранении.

Что касается заботы матери о своем ребенке, то в основном это происходит из бессознательного самосохранения в расширенной форме, см. стая львов. Но матери, как и в целом спасатели и помощники, благодаря своей преданности уже ступают на первую ступеньку лестницы к кармическому преодолению эгоцентризма. Тем не менее, в плане сознания они остаются в рамках материального мира; еще нет более высокой связи с духовным предназначением человеческой жизни в целом (см. главу 10). В христианстве это обозначается термином «совершенство» (Мф. 5:48); речь идет о истинном смысле существования, как его описывают все учения мудрости.

Их центральным содержанием является отношение к другим людям «как к себе самому» (Мф. 19,19). При этом речь идет о чем-то большем, чем предпочтительная любовь, – и всегда о жертвовании частью своего эго (см. следующие главы): «Жертвование – это закон Вселенной!» (Бхагавад-гита).

– Иудаизм, Левит, 19:18:

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя…».

– Ислам, Коран, сура 41,34:

«Отвечай на зло добром, и тогда тот, с кем ты враждуешь,

станет твоим близким другом и помощником».

– Индуизм, Бхагавад-гита, XIII песнь:

«Дух жизни пребывает в сердце каждого…» (стих 17)

«Тот, кто понимает его как то, что присуще всему, не унижает себя в другом

себе. Тот идет по пути к высотам». (Стих 28)

– Буддизм, Дхаммапада, стих 5:

«В этом мире вражда никогда не устраняется враждой. Не

враждуя, вражда прекращается».

– Даосизм, Дао-Дэ-Цзин, стих 49:

«Сердце мудрого бьется во всех, поэтому он одинаково добр к добрым и к недобрым».

– Христианство, Мф. 5:44:

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас».

«Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Однако решающее дополнение «как самого себя» для 99 % людей является чуждым понятием. Ведь на уровне исключительно материального сознания невозможно относиться ко всем другим людям так же, как к себе самому. Каин приветствует. «Как самого себя » предполагает уровень духовного сознания, на котором находится начало всепрощения и практикуемой любви к врагам. Это означает – что не видно на первый взгляд – центральный фактор жертвы. При этом речь идет не в первую очередь о жертвовании деньгами, энергией или временем, а прежде всего о том, чтобы не отвечать ударом на удар, не беспокоиться, давать пожертвования только в тайне (Мф. 6) и о всех других требованиях, содержащихся, например, в Нагорной проповеди. Это отказ от негативных мыслей и эгоистической воли, от эго-самореференции.

Для некоторых людей, работающих в соответствующих сферах деятельности, быть рядом с другими — это, с одной стороны, не что иное, как работа, а с другой — для многих это призвание. Оно позволяет им проявлять врожденную заботу и преданность другим. Но какая степень понимания, внимания, защиты, заботы и безграничного прощения требуется, чтобы «любить как себя» всех. Это удар в сердце личного эго — в настоящее время особенно заметный в вопросе мигрантов, прежде всего в Европе и США. С этим связана большая степень отказа от эго, как показали великие образцы для подражания, такие как Ганди, Будда, Иисус, Мартин Лютер Кинг, Мандела (прощение), Януш Корчак, санитар армии США Десмонд Досс, Мать Тереза или Малала, но также и многие «обычные» сограждане, которые снова и снова сознательно платили за свою преданность своей жизнью, как, например, Франц Йегерштеттер (казнен в 1943 году за отказ от военной службы) или Арланд Дин Уильямс-младший.

Под уровнем всеобщей любви (см. гл. 17) подразумевается понимание духовного единства всех людей: это не имеет ничего общего с земными чувствами, такими как привязанность. Речь идет «только» о познании духовной сущности, заложенной в собственном (!) «я», а также в «я» всех других людей. Речь идет об упомянутом осознании «вечного Я, присущего каждому существу», которое именно «осознает свое Я в другом Я».

Когда Иисус использует термин «любовь к врагам», это не имеет ничего общего со смыслом слова «любовь», как его используют люди в межличностных отношениях на материальном уровне, имея в виду симпатию и чувства. Речь идет исключительно о понимании духовного единства всех людей, как, например, пальцев на одной руке. Ведь основой этого единства является общий кровоток, без которого эти пальцы и вообще весь человек не существовали бы. Перенеся это на духовный уровень, это понимание общего божественного подобия в каждом человеке:

«Вы боги!»

(Ин. 10:34)

«Бог не смотрит на лицо!»

(1 Цар. 16, 7)

«Оставьте человека с дыханием в носу!»

(Ис. 2,22)

«Я не могу [личность; мат.] сделать ничего, Отец во мне [интуиция; дух] совершает дела!»

(Иоан. 5, 19)

«Нет лицеприятия у Бога!»

(Деян. 10:34

«Вы боги и все дети Всевышнего!»

(Пс. 82:6)

«Тот, кто в вас, больше того, кто в мире!»

(1 Ин. 4:4)

«Вы будете делать еще большее, чем я!»

(Иоанн 14:12)

Понимание общей подобия является основой и точкой зрения для «любви к врагам» Иисуса. Этот уровень «любви» относится не к материальной части души (инстинктивная душа самосохранения), а только к духовной (см. ниже) . Это понимание того, что даже самый жестокий человек является сыном Божьим, даже если его доступ к этой способности полностью заблокирован. (Конечно, любое само собой разумеющееся наказание за злодеяние на мирском уровне остается в силе.)

Высший уровень любви содержит осознание собственной духовной души подобия (Быт. 1:27) над измерением материи с инстинктивной душой. Это сознательное понимание единства собственной божественной части с частью противоположного пола. Это решающая лестница к достижению сознания единства всего сущего.

Этот уровень «любви» в христианстве в основном показан образом жизни Иисуса, в буддизме — Сиддхартхой Гаутамой, но также и гораздо более конкретно, например, Махатмой Ганди. Однако для большинства людей она остается чуждой. Причина этого заключается в связанном с ней бессознательном страхе поставить под угрозу собственное самосохранение. Ведь это означало бы практически выступать в защиту совершенно незнакомых людей, как вы бы хотели, чтобы выступили в вашу защиту, если бы вы были на их месте (золотое правило).

Однако все эти отрывки из текстов — это всего лишь цитаты, более или менее понятные. В конечном итоге решающим фактором является их эффективность в повседневной жизни. Тот, кто начинает с этим уровнем сознания взаимодействовать с людьми в своем окружении — и за его пределами — и общаться с ними, испытывает чудо за чудом: его прежний мир добра и зла постепенно превращается в мир, где есть только добро, то есть без зла. Он остается привычной материальной средой и иногда содержит в себе неудачи, но всегда заканчивается гармонично и успешно.

Что касается упомянутого обращения с совершенно незнакомыми людьми, то это не означает — в связи с проблемой миграции, которая всегда актуальна в наше время — открыть двери для неконтролируемого притока людей. Напротив: поскольку массовая иммиграция, особенно в экзистенциально привлекательные районы, может быстро привести к перенаселению и коллапсу всего общества, забота о бедных иностранцах может состоять только в том, чтобы «как о себе» может состоять только в том, чтобы коллективными усилиями обеспечить достойные условия жизни для местных жителей в их прежних местах проживания — именно так, как мы хотели бы для себя, будучи там затронутыми этой проблемой. Но в настоящее время люди далеки от такой само собой разумеющейся солидарности в духе всемирного человеколюбия.

Мы приходим в этот мир с инстинктом самосохранения, безусловным инстинктом выживания, что само собой разумеется: это необходимая базовая программа, которая позволяет нам преодолевать кризисы, находить решения, защищать рост детей и т. д. Но у упомянутых 99 % эта базовая программа превращается в эгоцентризм, который, будучи непонимающим и управляемым инстинктами, остается в рамках описанной животной корыстной «любовью к ближнему». Гуманность, выходящая за рамки эгоцентричного окружения, бессознательно блокируется у людей программой самосохранения. Своим эгоцентричным поведением люди являются «лишь» послушными исполнителями импульсов своей инстинктивной души. Это приводит к тому, что люди ведут себя «более животно, чем любое животное» (Гете: Фауст I, Погреб Ауэрбаха): животные не строят концентрационных лагерей.

То, что люди живут в неведении о своих двух внутренних механизмах управления и не имеют представления о том, что у них есть потенциал, чтобы переключить рычаг распределения, является причиной просветительских усилий Библии, Гиты, Корана, Дхаммапады, Дао-Дэ-Цзин и т. д. Например, Нагорная проповедь постоянно призывает людей к этой корректировке курса на 180°, к «любви к врагам» и всеобъемлющему прощению.

Хотя люди, как правило, не осознают истинную любовь к ближнему в смысле Золотого правила, в результате бессознательно проникающей духовной программы (совести) они все же находятся в столь же бессознательном противоречии между любовью к себе и любовью к другим.

В литературе Роберт Луис Стивенсон попытался обработать раскол человеческой души в своей новелле «Доктор Джекилл и мистер Хайд», хотя он видит его только на материальном горизонтальном уровне и не знает духовной вертикали.

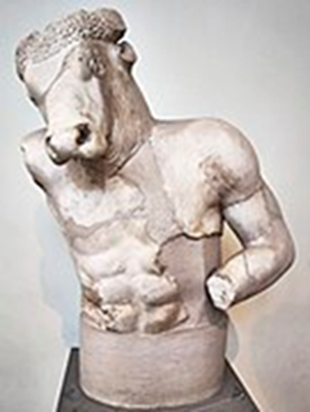

Что касается доминирования эгоцентризма в человеке — в противоположность интуиции, внутреннему голосу — то на протяжении тысячелетий люди всегда пытались изобразить эту животную силу в искусстве, например, в виде доисторического человека-льва из Холенштайна, древнегреческого Минотавра или кентавров.

Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Только великие тексты мудрости, появившиеся примерно 2000 лет до нашей эры, начали обращать внимание на божественную часть человека (например, Гильгамеш).

Осознать свою раздвоенную душу означает все больше и больше уменьшать свою материальную часть, часть млекопитающего, и постепенно активировать свою духовную часть. Буддийская мудрость называет это «познанием обоих миров» (Дхаммапада XIX, 269). Павел называет это «ежедневной смертью». Под этим он подразумевает не биологическое угасание тела, «аппаратного обеспечения», а развитие духовной души, «программного обеспечения» Сына Божьего, посредством уменьшения эго. На практике это обычно начинается с медитации, которая тренирует подавление эгоистических и поэтому всегда наполненных страхом и местью внушений. Благодаря этому повышается восприимчивость к внутреннему голосу, интуиции, предчувствию. В результате в повседневной жизни это все больше и больше приводит к преодолению эгоистичного поведения через служение и готовность к жертвам ради других, причем основное внимание уделяется незнакомым людям. Пожертвование собой ради собственного партнера или детей — это горизонт животного мира, и это может сделать каждый. На земном уровне это также имеет значение для солидарности, но, как уже было сказано, для умирания эго это бесполезно.

Олександр Чабан: В человеке есть добро и зло… Кто ты, человек? iStock 94401140

В древнегреческих мифах активированная духовная душа человека встречается в обозначении «полубог», например, у Геракла. Очень немногие люди понимают, что в принципе под этим подразумевается каждый человек, даже если этот духовный потенциал зачастую замурован, а у многих даже полностью. Однако под полубогами подразумеваются прежде всего те, кто действительно практически сталкивается со своими внутренними конфликтами (приступы эгоизма, зависть, скупость, ненависть и т. д.) и с растущим осознанием силы своей духовной ауры успешно вступает в борьбу со своим животным программным обеспечением.

Каждый человек обладает потенциалом полубога или дитя Бога, потому что он является обладателем божественной искры, осознает он это или нет. Каждый человек обладает духовным потенциалом для самопознания и самоосвобождения: «Вы — боги и все дети Всевышнего». (см. выше) Из этого следует, что духовное развитие, трансформация, просветление или как бы то ни называли достижение более высокого сознания, является сущностным элементом человека; для этого не требуется никаких особых способностей.

Фигура возникает из космоса. Bestdesigs. iStock 1099434540

Но лишь немногие говорили нам, что каждый из нас по своей сути уникален, божественен и увлекателен: «Какая польза от того, что я король, если я этого не знаю»

(Мастер Экхарт: Проповеди 15)

С начала средневековья церкви сосредоточились исключительно на греховности людей. Учение Иисуса, показывающее людям пути к их совершенствованию («Вы будете творить дела еще более великие, чем я!» (см. выше)) и подающее пример для подражания, было для них не чем иным, как самонадеянностью, высокомерием, гордыней. Их понимание человека было пониманием существа, чисто земного создания, «отдаленного» от Бога-Творца. Этим постоянным принижением они пытались внушить собственную высшую ценность и тем самым укрепить свою власть. Поэтому они также мудро замалчивали любое просвещение, такое как у Майстера Экхарта, и в случае необходимости насильно подавляли его — с помощью боевого термина «ересь». И поэтому они также преследовали и, по возможности, убивали катаров, Иоганна Таулера («божественность нашего духа») или Жанну д’Арк.

Причина нашего божественного происхождения указана в истории сотворения мира: это упомянутое подобие, то есть отношение, подобное отношению между отцом или матерью и ребенком. Оно, конечно, не равнозначно взрослому, но уже находится на том же уровне. В отличие от других млекопитающих, с этим связано творческое потенциал. Однако человеческому эго недостаточно подобия. Оно хочет играть в Бога (Быт. 3,5) и достичь равенства: «… над всем в мире».

Конечно, человек обладает творческой силой, но только в отношении развития, а не принципов. Они существовали еще до появления человека, как относительность до Эйнштейна. Человек может создавать дизайн жизни с помощью генетической манипуляции и клонирования, но не саму жизнь. Доктор Виктор Франкенштейн передает привет.

То, что человек имеет божественную сущность, сначала кажется малоправдоподобным, учитывая его хищническое поведение и то, что он делает с нашей планетой и своими сородичами. Современный человек в эпоху глобализации сталкивается с бесчисленными угрозами со стороны «других», такими как конкуренция, теракты, неуверенность в завтрашнем дне, потоки беженцев, кражи, употребление наркотиков, насилие на религиозной почве и т. д. , в которых трудно увидеть упомянутое божественное наследие.

И все же в повседневной жизни мы также наблюдаем невероятные таланты, выдающиеся достижения и самопожертвование во благо общества. Великие образцы истории человечества следует рассматривать не как исключения, а как примеры внутреннего потенциала каждого человека, подобно тому, как родители являются примером для своих детей. Каждый день мы становимся свидетелями невероятных способностей, талантов и мужества, которые таятся в человеке, таких как спасатели, целители, научные таланты, одаренные лидеры, такие как Мандела или Ганди, социальные ангелы и т. д.

Человек – единственное живое существо, обладающее способностью к вертикальной трансформации. Роза не может этого, как и лев. И, как уже было сказано, животные не могут вырваться из животного программы самосохранения. Только человек может развиваться духовно. Гете, как мастер поэтического обобщения, точно подметил:

«Если бы глаз не был солнечным,

он никогда не смог бы увидеть солнце,

если бы в нас не было силы самого Бога,

как могло бы нас восхищать божественное».

(Zahme Xenien, 3-я книга)

Два механизма управления поведением человека, между которыми должно выбирать сознание: две души живут, увы, в моей груди!

Сознание духовной второй идентичности – то есть, выходящее за пределы эгоистического инстинкта самосохранения и эмоциональной любви, – это сознание силы души духовной любви (см. главу 7) заложено в большинстве людей, но заблокировано. Их самопознание составляет, возможно, 1 % от всего их бытия. Ведь уровень жизни, управляемой духом («Да будет воля Твоя!» ) был бы узнаваем по свободе от всякого страдания, всякой заботы и всякого страха (Иов 42).

Материально ориентированные люди верят, что они состоят только из разума, чувств, памяти и, конечно, тела. Они убеждены, что разум является их основным управляющим органом. Но то, что он является лишь инструментом и сам управляется силами «сверху» (духом) и – почти всегда – «снизу» (эго), для них не имеет значения.

Конечно, есть и те, кто «верит» в существование управляющей души в них, но без каких-либо последствий: ведь после того, как они покидают церковь, они по-прежнему завидуют, скупятся, ревнуют и лгут. А церкви делают все, чтобы не упоминать об этом противоречии, потому что тогда их неудачи на протяжении тысячелетий стали бы очевидны. Чтобы как-то скрыть это, их учение переносит спасение в царство после смерти: «post mortem». Конечно, люди замечают это и поэтому массово покидают церкви. Кстати, другие религии подчеркивают противоположное «post mortem»: «он достиг совершенства здесь»; см. не только Иова (см. выше) или Бхагават-Гиту в XVIII, 46. Однако решающим является конкретный опыт многих людей, которые вступили на путь распятия эго. (Здесь всегда полезно перед каждым начинанием, решением, перед каждым шагом представить себе свое собственное подобие, визуализировать его, например, в виде окружающей ауры. Более подробно см. главу о медитации).

Таким образом, они находятся на пути к личностному совершенствованию, что явно проявляется, с одной стороны, в самопожертвовании эго, а с другой – в свободе от страданий. В некоторых случаях личное жертвование самосохранением доходит до самоотдачи, как в случае с Янушем Корчаком, Арландом Уильямсом, а также многими солдатами на фронте.

Незнание о своей высшей идентичности является причиной всех страданий в этом мире, что Будда ясно осознал уже две с половиной тысячи лет назад. Мы являемся биологическими млекопитающими («сынами человеческими»), но в то же время, что касается нашей духовной составляющей, полубогами, то есть сынами Бога. Мы являемся выражением инстинктивной жизни млекопитающих, но также и выражением божественной силы любви, которая распознает руку в перчатке. Соответственно, Иисус подчеркивает: «Вы все боги!» (Ин. 10:34). То, что мы живем в долине слез, является следствием одностороннего незнания об этом.

Что бы произошло, если бы люди с самого начала своего земного существования были осознавали свое божественное наследие, свою божественную идентичность (наряду с животной)? Просветители были: Одиссей, Геракл, Иисус, многие пророки, мученики, Платон, Плотин, Ибн Араби, Нанак, Будда, Лао-цзы, Маймонид, Мастер Экхарт, Гете через Фауста, Ганди, Мандела, Мать Тереза, Экхарт Толле и многие другие. Однако люди никогда не воспринимали этих проводников как примеры своегособственного скрытого потенциала, а как исключения с какой-то другой звезды, перед которыми можно только стоять в изумлении и поклонении. Поэтому индуистский монах Вивекананда призывает каждого человека:

«Знаете ли вы, сколько силы, мощи и величия скрыто в вас? Человек раскрыл лишь бесконечно малую часть своей реальной силы. Тот, кто считает его маленьким и слабым, ошибается. Знаете ли вы все, что в вас есть? В вас есть безграничная сила и счастье. В вас живет дух мира, внутренний голос которого — единственное, к чему вы должны прислушиваться. Познай, кто ты есть на самом деле, неподвластная смерти, всезнающая… душа. Вспоминай об этой истине днем и ночью, пока она не станет частью твоей жизни и не будет определять твои мысли и поступки. Помни, что ты… не спящий обычный человек. Пробудись и возвысься… и раскрой свою божественную природу».

Само собой разумеется, что такого призыва никогда не было и не может быть с христианской кафедры. Ведь это привело бы к немедленному обрушению карточного домика учения о Иисусе как единственном сыне Бога – с окончанием содержащегося в нем бессознательного унижения других великих пророков, таких как Моисей, Будда, Мухаммед, Заратустра, Кришна, Нанак или Лао-цзы.

Пока каждому человеку не удается осознать себя как божественное подобие, в нем доминирует низкое животное поведение, обусловленное инстинктом самосохранения. Именно по этой причине эгоцентричный человек может болеть, иметь желания и страхи, лгать, обманывать, мучить и убивать.

Низкое «я» и высокое «Я»

Под словами Назарянина «Я (?) есмь путь, истина и жизнь» (Ин. 14:6) не может подразумеваться та половина, которая знает о себе: «Я (?) не могу ничего делать от себя» (Ин. 5:30): ибо «Отец, пребывающий во мне, творит дела» (Ин. 14:10). Материальное «я», которое «ничего не может делать само по себе», не могло быть той частью Назарянина, которая воплощает и осуществляет истину и жизнь. Из-за неясности в отношении божественной части нашей идентичности слово «я» в основном относилось к материальной стороне Назарянина, к его личности, хотя он сам в разных местах свидетельствует, что его как личность, как внешнего человека, как перчатку, как «маленькое я» не следует уважать:

«Если я (!) свидетельствую о себе, то мое свидетельство неправдиво».

«Бог не смотрит на личность».

«Человек смотрит на то, что перед глазами, а Господь смотрит на сердце».

Кроме того, в высказываниях о себе как о личности он использует исключительно термин «Сын Человеческий».

Таким образом, «Я» как путь и истина не могло быть материальным «я» человека-плотника и раввина, то есть ни в коем случае не маленьким «я», самосохраняющейся половиной человека в виде инстинктивной души. Это должно было быть божественной душой в нем, другой частью, нематериальной, могущественным высоким «Я» из Исх. 3, в котором Бог называет себя. («Я есмь Сущий»), Христос в человеке. (Это та инстанция, тот внутренний голос, который квакеры называют «внутренним светом»). Таким образом, Назарянин иногда относит свои высказывания к материальной части души своей личности, а иногда к божественной; при этом он не подчеркивает – исключения см. выше – имеет ли он в виду «нижнюю» часть своей души или «верхнюю».

Он продолжает: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Он не говорит, что «я» сделаю вас свободными! Иисус также никогда не говорил, что он есть Бог, он подчеркивает, что он имеет Его в себе.

С самого начала церкви использовали это высказывание таким образом, что Иисус был единственным человеком, который воплощал этот путь и эту истину. Это противоречит не только ряду его собственных высказываний:

«Царство Божье внутри вас».

«Тот, кто в вас, больше того, кто в мире».

Действительно, Иисус был великим маяком христианства, но отнюдь не единственным, имеющим мировое значение. Его учение о самопознании человека в отношении божественной части с прощением и любовью к врагам можно легко найти и в индуистских первоисточниках Вед, в частности в Бхагават-Гите: «Я живу в сердце каждого». (XV,15) С той же сутью исламский мистик Ибн Араби комментирует высказывание Мухаммеда: «Кто знает себя, тот знает своего Господа». Сиддха-йоге приписывают: «Посмотри внутрь себя, ты – Будда». То же самое можно найти в древнекитайском «Дао Дэ Цзин» (Дао-де-цзин): «Тот, кто, стремясь к ясности, смотрит внутрь себя, достигает … истины». (10)

Поскольку человеку «вдохнул Бог дух» (Быт. 2,7), для каждого человека его «Я» является «путем, истиной и жизнью», независимо от того, насколько сильно это внутреннее свечение раскрыто или заблокировано. Эта полярность человека, с одной стороны, животного, с другой – духовного, выражена Иисусом в том, что он говорит о себе: «От себя [материальная личность] я ничего не могу сделать», «Отец во мне [духовная интуиция] совершает дела» (Ин. 5,30; 14,10).

Понятие души имеет бесчисленные интерпретации, что приводит к соответствующей путанице (см. Википедия). Выбор слов Гете о двух душах в груди привносит простоту и ясность, но в конечном итоге понимание может быть достигнуто только через подтверждение практической жизнью; и каждый, кто «всегда стремится и прилагает усилия» (Фауст II: Горные ущелья), может обнаружить для себя эти различия, если научится различать, с одной стороны, страх, месть и гневные фантазии, а с другой — первую мысль, идею и интуицию — видя «сердцем», — особенно в отношении результатов.

В отличие от сознания льва, сознание человека является мостом между духом и материей, двуликим между интуицией и логикой, между божественным и животным наследием, между идеей (Платон) и разумом, между «внутренним человеком» (Павел, Ефесянам 3:16) и внешней личностью («Сын Человеческий»). Интуиция соответствует лучу солнца, который снабжает человека светом (познанием) и теплом (любовью). Смеситель, человеческое сознание с разумом как инструментом для обоих импульсов, решает, каким вдохновениям следовать, причем под «решениями» следует понимать и бессознательное поведение.

Иисус, благодаря своему внутреннему интуитивному образу жизни, «Отцу во мне», всегда пытался отвлечь внимание от своей личности: «Почему ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме Бога!» (Мф. 19, 17) Тем самым он выражает различие между двумя инстанциями в человеке; он обращается как личность со своим материальным сознанием к своему внутреннему Богу (Мф. 26, 39 и далее). Его существование было выражено в Гите уже за пятьсот лет до Евангелия.

Церкви избегают учить прямому индивидуальному доступу каждого человека к своей божественной душе, пути всех духовных искателей. Церкви также отвергают другие высказывания из Евангелия, называя их «неправильно переведенными» или пытаясь переосмыслить их:

«Я живу, но не я, а Христос живет во мне».

«Ваше тело – храм Святого Духа, который в вас».

Причина очевидна: если бы они признали, что в каждом человеке находится это совершенное Я, они утратили бы монополию на то, чтобы быть уполномоченными для доступа к Богу, и одним махом потеряли бы большую часть своей социальной власти. Поэтому для них Иисус должен быть единственным сыном Бога (sole; количественное). Конечно, для них досадным является следующее: «Все вы – боги». (Иоанн 10:34) Их интерпретация, заключающаяся в том, чтобы сделать его единственным (exceptional); qual.), как Будду, Кришну, Мухаммеда, Моисея или Лао-цзы, отвлекает внимание от того, что каждый человек уникален, но что выдающийся особый случай не является поэтому единственным. Таким образом, они успешно отвлекают внимание от божественного потенциала в каждом человеке, независимо от того, насколько он может быть забаррикадирован, например, у полностью лишенного эмпатии убийцы. Интерпретация Единственного в отличие от великих пророков всех других религий приводит к отвлечению внимания как от духовного просветления через другие учения мудрости, так и от ситуативного руководства собственной интуицией. Однако Иоанна показывает, что это имеет значение; она поясняет, что путь духовного просветления является индивидуальным и, как в ее случае, работает без церкви и священства:

«Я верю, что церковь, ведущая споры, не может ошибаться или заблуждаться. Но свои слова и поступки я передаю и оставляю только Богу, который велел мне делать то, что я сделала». (В: DIE ZEIT, № 2, 05.01.2012).

Церкви направляют внимание человека вовне, не только отводя его от руководства собственным внутренним голосом, но и от утверждения: «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире! » (1 Ин. 4:4), как ясно отмечает Павел. Поэтому для них так важно игнорировать такие наставления Иисуса на тему «Познай себя», как, например, «Все вы боги!» (Пс. 82:6; Ис. 41:23; Ин. 10:34) «и будете творить дела, превышествующие Мои» (Ин. 14:12).

Поэтому христианские организации в прошлом немедленно казнили каждого, кто утверждал, что имеет своего рода божественную искру – «внутренний свет», то есть того, кто помимо своей земной идентичности осознал также свою духовную, например, Аль-Халладж, Жанна д’Арк или, в некоторой степени, катары и, конечно же, Иисус. В этом смысле для них важно избегать связи между «внутренним светом» и «видеть хорошо только сердцем» с «еще более великими делами».

Церкви не желают, чтобы акцент делался на личных качествах Иисуса:

– его срыв перед храмом с опрокидыванием столов менял,

– его муки совести между «выше» и «ниже» в Гефсиманском саду,

– его, по-видимому, все еще существующие сомнения на кресте: «Почему ты

оставил меня?»

Напротив, всегда подчеркивается его божественное происхождение, хотя сам Иисус по возможности избегал этого («Почему ты называешь меня добрым? Никто не добр, кроме единого Бога!» Мф. 18,19).

Гнев шотландских пресвитерианцев на квакеров можно прочитать в следующем высказывании: «Прокляты все, кто говорят, что у каждого есть свет, достаточный, чтобы привести к Христу» (Пол Хельд: Квакер Джордж Фокс. Гл. 10)

До сих пор церквям было очень легко поддерживать этот особый вид (не)культа личности в качестве средства власти, потому что осознание собственного подобия Богу не так легко достижимо. А как сказал о Иисусе (Википедия) мастер Экхарт, что

«…человеческая природа… ничем не отличается от природы любого другого человека, … хотя и является недостижимым образцом, но по своей сути не отличается от других людей». В принципе, каждый способен реализовать и совершить то, что реализовал и совершил Христос» ,

он был подвергнут папскому отлучению. Сегодня церкви больше не обладают отлучением, разве что лишением права преподавать, как в случае с реформатором Гансом Кюнгом; но по-прежнему любое учение о том, что «каждый человек имеет внутренний свет для духовного самопознания», ядом для них. Это тем более верно, потому что это личное духовное самопознание является решающим доступом к духовному познанию всех других людей (любовь к врагам: Мф. 5:43).

Ни одна другая религия не додумалась до того, чтобы так превозносить своих великих пророков, таких как Будда, Мухаммед, Моисей, Лао-цзы или Кришна, и уж тем более объявлять их единственными в мире, тем самым принижая значение других религий.

При этом нельзя не повторять, что действующими лицами являются не церковные деятели, а эго-программа самосохранительницы души, которая действует в них не менее эффективно, чем во всех других людях, и которую индуистская мудрость называет Майя, богиней завесы.

Хотя Иисус подчеркнул все качества подобия (Быт. 1:27), то есть божественное происхождение всех людей, церкви хотят, чтобы Бог где-то там, наверху, решал проблемы. Литература, проповеди, Интернет полны таких взглядов:

– «Господи, поспеши мне на помощь!»

– «Иисус – решатель проблем».

– «Иисус Христос – решение проблем нашей жизни».

– «Иисус – это больше, чем решение проблем».

Однако мудрость всех религий, и прежде всего наш собственный опыт повседневной жизни, показывают, что в нас «самих» находятся решения всех болезней и всех других повседневных проблем: «Я, Господь, твой врач» (Исх. 15:26), под чем подразумевается наша внутренняя духовная идентичность, Сын Божий, внутренний голос, интуиция. Они учат нас «смотреть внутрь себя» и сознательно использовать нашу способность открывать шлюзы, чтобы освободить наше индивидуальное духовное руководство в отношении решения материальных проблем. Они показывают пути к решению и доказывают свою эффективность своими успехами.

Каждый знает два внутренних голоса: высший – как интуиция, идея, озарение и т. д., и отрицательный, разрушительный – как страх, комплекс неполноценности, высокомерие, уныние и т. д., которые затем выражаются в виде отрицательных эмоций. Однако большинство людей не осознают возможности последовательно остановить шквал негативных эмоций и их проникновение в сознание. Кроме того, существует общая неясность относительно того, зачем вообще нужен этот шквал в жизни человека (см. главу 13) и что он оказывает решающее влияние на нашу судьбу. Поэтому так точна шутка Джорджа Бернарда Шоу: «Человек — единственное живое существо, которое плохо о себе думает». (О том, что эта фатальная самооценка является решающим инструментом для ее преодоления, см. главу 13).

В первую очередь это касается разрушительного воздействия поведенческих программ «снизу», которые выражаются в недоверии, ненависти, высокомерии, комплексе неполноценности, гневе и т. д. Но это также касается и тех возможностей, которые поначалу трудно реализовать, – следовать импульсам, открывающимся «сверху», то есть через диалог с внутренним духовным (!) голосом. Истинное самопознание божественной сущности в индивидууме пробивает себе дорогу, когда мы знаем, что нужно делать, и когда мы (можем) следовать руководству, которое гласит: «Да будет воля Твоя!» (Очень показательно, что обычное абстрактное подчеркивание в богослужении звучит так: «Да будет воля Твоя!» В конечном итоге это происходит в любом случае. Прежде всего, акцент на твоей был бы катастрофой для человеческого эго.

Предпосылкой для фундаментального решения всех наших проблем является то, что мы все больше приобретаем способность распознавать нашу волю, которая, как указано выше у Толстого, «ищет только своего собственного блага», как таковую и откладывать ее в пользу воли внутреннего духовного голоса. Если мы будем все больше и больше находить «свое благо в благе других», то наши кризисы в совместной жизни в браке или семье, с непомерно дорогой жилплощадью или такими проблемами, как потеря работы или аборт, сами собой разрешатся. Тогда духовные силы раскроют свое действие, как показывают такие примеры из повседневной духовной практики. (Как духовный образ жизни помогает преодолеть существенные трудности («как по чуду»), см. в соответствующих главах.)

Я и Я

В христианском Новом Завете духовная сущность человека выражается в искушениях в пустыне (ср. Мф. 4, 9). Там искуситель хочет уничтожить всякое духовное сознание внутреннего божественного сыновства, соблазняя поклоняться только ему, то есть материи, жизни мира добра и зла со всеми возможными материальными благами. Именно этому соблазну люди следуют больше, чем когда-либо. Современный термин для этого – «секуляризация». Одной из основных причин этого, конечно, является то, что церкви не смогли доказать свою практическую применимость и эффективность ни в отношении преодоления зла, ни в отношении освобождения от страданий (см. гл. 13).

Но тот, кто преодолел жертву распятия эго, в большинстве случаев ведет новую жизнь в безопасности, в любящей обстановке и материальном благополучии – в глазу урагана, так сказать. Он покинул уровень мира добра и зла. Мы видим это уже у Иова (стих 42), но особенно в опубликованных жизненных историях таких светочей, как Мандела, Ганди, Н. Д. Уолш или Экхарт Толле. Принцип заключается в том, чтобы через подъем в духовное измерение, через возвращение блудного сына (Лк. 15, 11 и далее) провести оставшуюся жизнь без материального добра и без материального зла, на духовном уровне только добра в материальной среде.

Искуситель (Майя, инстинкт самосохранения, дьявол в пустыне, Мефисто) же хочет свести человека к его оболочке. Он хочет обращаться исключительно к малому «я» и отвлекать от вдохнутого (или врожденного) Сына Божьего, от Высшего Я. Его единственная задача – следить за тем, чтобы люди не догадались о принципе духа, скрытом за поверхностью материального мира, о принципе божественной жизни во всех людях, о руке в перчатке.

«Не ты живешь,

потому что творение мертво.

Жизнь, которая в тебе

заставляет тебя жить,

это Бог».

(Ангелус Силезиус: «Херувимский странник II», 207)

Душа инстинктов и душа духа

Из двух душ, которые обитают «в моей груди», одна — это животная душа инстинктов (психика), которая проявляется в инстинкте самосохранения (instinct of self-preservation). Она управляет моей жизнью, заставляя меня есть, пить, размножаться, бороться за свое существование, защищать свою территорию, прогонять конкурентов, воспитывать потомство и отдыхать. Все эти качества есть и у нашей домашней кошки. Только наш более высокий уровень сознания с связанной с ним возможностью достичь духовного измерения отличает нас от нее как млекопитающих. Другая душа, духовная душа, хочет питать нас, защищать, вести и развивать в вертикальном направлении. При ее сознательном осознании больше нет (!) материальной нужды и есть всеобъемлющая защита. Для тех, кто часто сталкивался с такими ситуациями, как падение с лестницы, спасение при неправильно рассчитанном обгоне и т. д., эти события больше не являются случайными.

После занятий спортом я еду домой вечером в глубокую темную ночь под проливным дождем. На наклонной дороге появляется острый левый поворот, который я хорошо знаю. Я резко поворачиваю руль влево, но из-за того, что дорога мокрая от дождя, задняя часть автомобиля выскальзывает вправо. Я резко поворачиваю руль вправо, в результате чего автомобиль выскальзывает назад влево. Затем она ударяется в середине о молодой берез, сбивает ее, поворачивается вокруг продольной оси в воздухе, при этом перелетает через глубокий ров справа от дороги и мягко приземляется на только что вспаханном поле, в четырех метрах от края дороги, поперек направления движения, на всех четырех колесах. Я совершенно невредим. После нескольких мгновений, пытаясь осознать то, что только что произошло, я выхожу из машины, достаю из багажника спортивную сумку под проливным дождем, погружаясь по щиколотку в мягкую почву поля, иду к дороге, спускаюсь в кювет и с трудом ползу на четвереньках по стенке кювета к краю дороги. В этот момент я вижу, как ко мне приближаются фары. Машина останавливается, это патрульная машина полиции. Полицейские забирают меня, расспрашивают о том, что произошло, и везут домой.

Познавая нашу духовную душу, мы становимся неиссякаемым источником изобилия для себя и нашего окружения. Доказательством этому является конкретный опыт, который может получить каждый, кто открывается для него, «стучится» и (!) получает ответ. Действие духовной души раскрывается только там, где она признается как настоящее и в какой-то момент воспринимается физически (!). Когда я сознательно вступаю в диалог с вопросами и ответами, я обретаю изобилие и удовлетворение. Тогда я уже не живу сам по себе, а в основном живу своей высшей душой, что для эго в человеке является ужасной перспективой; кроме того, обычное представление «Наконец-то могу делать, что хочу» в любом случае является бессознательным самообманом, потому что оно является иллюзией самоопределенного поведения человека, хотя на самом деле это не что иное, как внешнее управление инстинктом самосохранения.

Диалог с нашим высшим Я не может быть установлен по воле и уж тем более не может быть заслужен. Но что мы можем сделать для этого, так это развитьготовность к восприятию через медитацию, то есть отвернуть взгляд от внешнего мира и начать путь сознания внутрь себя. Духовная душа постоянно тихо стучит, чтобы быть услышанной, но большинство людей настолько поглощены мирским измерением, что они вообще не ищут ее, не слышат – за исключением «чувства в животе» у некоторых – и тем более не слушают. В результате они живут в мире недостатка, случайности, непредсказуемости и страха.

«Остановись, куда ты бежишь,

небо внутри тебя;

если ты ищешь Бога в другом месте,

ты навсегда упустишь его».

(Херувимский странник I, 82)

Вера в то, что мы отделены от нашей духовной силы, или незнание о существовании этого внутреннего голоса, является причиной всех без исключения наших проблем, всех наших недостатков. Тот, кто не знает, что по своей сути он прежде всего божественной природы, подвержен страданиям и недостаткам долины слез, хотя до полного самопознания остается всего один шаг — пусть и большой. Каждый момент беспокойства — это проявление недоверия к моему внутреннему голосу. Даже когда мы смотрим «вверх» — как это делают многие футболисты, прежде чем перекреститься и выйти на поле, — в этот момент мы создаем разделение.

Решение заключается в том, чтобы заглянуть внутрь себя и осознать присутствие нашей духовной идентичности. Тогда мы делаем огромный шаг к единству или, по крайней мере, к объединению, как чернила с кусочком мела. Хотя этот пример не совсем подходит, потому что чернила также относятся к материи, а не к духовной сфере, он ясно показывает, насколько активированное божественное влияние изменяет животную часть. Тогда растет то самое сознание, о котором говорит Иисус: «Вы все боги и дети Всевышнего». Тогда наша жизнь изменится, если мы будем подходить ко всем вещам повседневной жизни с этим сознанием.

Ничто не должно приходить к нам, все должно исходить из нас, чтобы свобода от страданий и изобилие могли течь. Тогда (Ис. 45) все препятствия будут устранены. Это чувственный и практический опыт всех людей, которые в своей повседневной жизни обеспечены и защищены, потому что они ежедневно ведут диалог со своим внутренним голосом, потому что они позволяют себе вести. Если мы обращаемся к силе нашей души за руководством, она обеспечивает, защищает, ведет и возвышает нас. Для этого мы уходим в тишину, в медитативное погружение, чтобы крики страха, гнева и ненависти нашего маленького «я» утихли, а наше Высшее Я стало сознательным, слышимым и действенным.

Поиск моей духовной души – это путь к истинному самопознанию и самореализации, а также к индивидуальному счастью здесь и сейчас. Те, кто это понимают, имеют жизнь и полное удовлетворение. Тогда мы также больше не несем ответственности за свое существование, как и дети любящего отца. Это его задача. Это не означает, что нам больше не нужно работать, а то, что нам больше не нужно бороться за это. Мы просто «только» выполняем то, что нам предстоит, даже если это требует значительных, иногда огромных усилий. Нам больше не нужно «в поте лица своего» трудиться, чтобы заработать на жизнь, а мы наследуем. Тогда мы больше не зависим от земных условий, а становимся по-настоящему свободными. Эта свобода означает освобождение от причинно-следственных связей и развитие в направлении совершенства. Именно поэтому Иисус подчеркивает, что цель творения: «Будьте совершенны» (Мф. 5:48).

Термин «совершенство» в основном обозначает состояние, которое (см. Платон) не может больше изменяться или улучшаться. Поскольку на материальном уровне нет ничего, что не было бы способно к дальнейшему развитию, состояние совершенства неизбежно не зависит от времени, что в нескольких мудрых текстах обозначается прилагательным «вечный». Имеется в виду духовный уровень. Именно такое развитие проходит блудный сын, структура которого встречается во многих религиях, сказаниях, сказках, легендах, романах и т. д.

Оно состоит из трех этапов всей жизни:

1) Рождение в материи с отсутствием духовного сознания, но с «наследием» — духовной душой (!). Затем падение в страдание с бедностью, болезнью, разлукой, одиночеством, полной земной потерянностью.

2) Затем фаза в «череве кита» (Иона), которая может совпадать с началом духовного диалога. Это «темная ночь души» (Иоанн Креста), глубочайшая депрессия, абсолютная безнадежность и в то же время поворотный момент, отпускание (активное) прежних земных зависимостей. К этому добавляется, прежде всего, пассивный опыт стирания всех ожиданий, опасений, мести, планов, забот, желаний, страхов и других земных содержаний сознания, все это в пользу дальнейшего освобождения от них и полного спокойствия в отношении безопасности, защиты и обеспечения духовной поддержкой: «Кто потеряет свою жизнь [эго] ради Меня, тот обретет ее!» (Мф. 16:25)

3) Возвращение и дальнейший подъем в духовное сознание, способствуемый отсутствием страха, безопасностью, защитой, заботой и всеобъемлющей любовью и гармонией жизни.

Эта последовательность наблюдается у Ионы, который был брошен в море, проглочен китом, «вопия к Богу» в его недрах, а затем спасен через три дня. Его восхождение к духовному сознанию проявляется в том, что он начинает проповедовать.

То же самое относится к Красной Шапочке, которая «сбивается с пути», затем пожирается волком, но в конце концов освобождается и спасается невредимой.

Также у Иисуса можно увидеть, что его земные мучения на материальном уровне эго приводят его в гробницу, а затем к покиданию долины слез и, таким образом, к освобождению от уровня добра и зла.

Такая же судьба постигает Иова, чьи материальные страдания показывают бессмысленность формальной веры («я слышал о Тебе…»), который затем унижает себя, то есть побеждает свое эго (глава 42), таким образом находит прямой духовный диалог («Господь ответил») и затем испытывает просветление («теперь мои глаза увидели Тебя»), после чего он избавляется от своих страданий, завершает свое воскресение на духовной основе и пожинает его богатые плоды; при этом Иову также необходимо пройти через ужасные страдания материального мира, прежде чем он пробудится к духовному диалогу. Современный термин для обозначения этого достигнутого диалога, например, использует Н. Д. Уолш: «Разговоры с Богом».

Также путь Парцифаля показывает путь человека к совершенству: сначала он должен пройти через катастрофу своего безжалостного отношения к королю Амфортасу, прежде чем он сможет подняться к духовному царствованию. На его примере, как и на примерах многих других, особенно Иисуса и, например, Иоанны, которая, как уже было сказано, руководствовалась только своей интуицией, становится ясно, что

Развитие духовной зрелости в три этапа проходит и Одиссей, который, цепляясь за бревно, дрейфует в бушующем урагане, а затем по просьбе морской богини отпускает бревно, тем самым отказываясь от последней соломинки своего материального существования: «Прыгай!» Затем он три дня дрейфует в бурных водах и наконец выбрасывается на берег своей «родины». При этом ему приходится пройти через еще несколько тяжелых конфликтов, но теперь уже с духовным осознанием и, следовательно, с окончательной победой.

Тот же самый паттерн можно найти в истории о выживании Иосифа в колодце, в освобождении Белоснежки из стеклянного гроба или в древнеегипетском предании об Осирисе:

Public domain: Osiris-nepra.jpg Copy (Стебли пшеницы символизируют воскресение.)

В самопожертвовании североевропейского бога-творца Одина (Вотана) он ранит себя копьем и вешает себя вниз головой на мировом древе; однако здесь проходит девять дней, прежде чем он «находит руны», духовное видение и знание, духовный диалог (у Иова: «Теперь я увидел тебя»); Один «кричит» и начинает «процветать» духовно.

Эскимосский герой Рабе осуществляет самоуничтожение, то есть уничтожение своего эго, призывая гигантского кита широко раскрыть пасть и сам прыгая в нее. Однако он делает это не без своего огненного сверла, с помощью которого на этот раз через четыре дня вырезает себя из чудовища (Кэмпбелл: с. 92, 200).

То же самое мы видим у Геракла, который бросается в пасть кита, чтобы спасти Гесиону, вырезает себя из этой могильной пещеры и таким образом одерживает победу над материей.

Прежде всего, это современные просветители, которые делают эти шаги опытом потерянного сына, падающего в катастрофу материальной жизни, долины слез. В биографии Уолша это не три дня, а год, который он проводит, будучи бездомным, так сказать, на скамейке в парке, прежде чем ему открываются его «Беседы с Богом».

Исключения с кажущимся катастрофическим концом, как в случае с Жанной д’Орлеан, редки. Это касается и «Фауста» Гете, в котором путь блудного сына показан только до развалин (Фауст I), но в конце концов и конечная цель совершенствования в конце Фауста II, когда ангелы спасают душу Фауста, которую он передал дьяволу: «Унести бессмертие Фауста». (Глава «Погребение»)

Практически каждый, кто идет по духовному пути, проходит через описанную последовательность переживаний, в ходе которых он, пройдя через какой-то вид развалин материального существования, через уничтожение собственного эго «в чреве кита», учится следовать ведению внутреннего голоса и тем самым реализует «Да будет воля Твоя».

Как Будда, Мухаммед, Заратустра, Махавира, Кришна, Нанак или Лао-цзы, Иисус показал принцип уничтожения эго и какие шаги необходимо предпринять (Нагорная проповедь). Он указал на самопознание как божественное существо и также продемонстрировал своим конкретным поведением, как нафс, инстинкт самосохранения, эго, можно сломать посредством преданности «любовью предпочтения» и практикой всеобщей любви («Как я вас»).

Церкви в средневековье боролись с этим развитием к совершенству до последнего, и даже сегодня они последовательно молчат о духовном самопознании и совершенствовании. Одной из их основных задач было бы показать, как люди могут выполнить требование быть совершенными, как выглядит «стремление», какие условия для этого необходимы и какие существуют тупики, такие как формальная слепая вера.

Идентификация с нашим Высшим Я так сложна, потому что для нас совершенно непривычно доверять невидимой инстанции и отдавать себя ей. Скорее мы верим, что в отношении нашей жизни и, в случае необходимости, ее предназначения «сами» как личность на самом деле несем ответственность, хотя мы «только» исполнители. Кроме того, трудно идентифицировать себя с нашей интуицией, потому что с детства мы привыкли к силам внешнего мира. И, наконец, мы даже не получили знания о ее индивидуальном (!) существовании. Хотя каждый из нас должен лучше понимать, что существует нечто большее, чем тело, чувства и разум, а именно наша духовная душа, в разговорном языке называемая интуицией или совестью.

Нашим величайшим врагом в жизни является ложное представление о «я», то есть о себе как о чисто материальном человеке, в результате чего упускается из виду более важная другая половина нашего целостного самопознания. Это представление, которое церкви проповедуют на протяжении тысячелетий, является односторонним подходом к нашей млекопитающей половине, полным непониманием утверждения о том, что мы созданы по образу и подобию, что в конечном итоге сводится к оскорблению Создателя. Несмотря на изгнание из рая, Адам и Ева не утратили своего статуса образа и подобия. В этом смысле первоочередной целью жизни остается установление контакта с нашим высшим сознанием, которое выходит далеко за пределы земного. Тогда принц (наше духовное сознание, переключив «рычаг миксера») успешно пробился через терновый куст (долину скорби, стадо свиней) к Спящей красавице (интуитивному руководству).

Комментарии

Eva says: December 28, 2020 at 7:22 pm

Здорово, что это описано из таких разных источников.

В то же время, у меня сложилось впечатление, что эти две стороны оцениваются по-разному. Инстинктивная сторона — это зло, а та, которая поднимается в «царство высоких предков» — добро. Но что бы делал Бог без материальной, инстинктивной стороны? Думаю, ему было бы очень скучно в своем вечном мире, он не смог бы встретить себя в другом и, вероятно, вскоре стал бы тосковать по следующему большому взрыву.

jlang says: December 28, 2020 at 10:51 pm

Вы найдете ответ в главе 3. Движущая сторона существует для того, чтобы подтолкнуть нас к стороне духа. Это «злая» часть, которая … всегда создает добро. В этом отношении нет ничего злого в творении, которое «весьма хорошо» (Быт. 1:31). Единственное зло — это то, что люди делают с собой и с планетой. Причина — неправильно понятое самосохранение. Но об этом подробнее в устной форме позже.

Kerrysek говорит: 21 сентября 2020 в 20:46

Браво, мне кажется это отличная мысль

ИндивидуальныеПЭТ-Формы | https://novopet.ru/

Eva says: March 29, 2020 at 5:58 pm

Уважаемый Юрген,

Ваши комментарии очень интересны. Много цитат впечатляют меня, вы, должно быть, хорошо начитаны! И они во многом совпадают с моей моделью IFS, работой с внутренними частями, внутренней семьей. Однако я не соглашусь с Мейстером Экхартом, когда он говорит, что внутренний человек — это хорошо, а внешний — плохо. Во внешнем мире тоже много хорошего!

Мне не нравится черно-белое деление на добро и зло, потому что опыт показывает, что добро также порождает зло и наоборот. И это всегда зависит от вашей точки зрения: Для тигра поймать добычу — это добро, для газели — зло.

Claudia says: July 3, 2021 at 7:01 pm

Меня очень тронула эта статья, спасибо большое за нее, с удовольствием почитаю еще.

С уважением

Клаудия

jlang says: July 5, 2021 at 1:27 pm

Здравствуйте, Клаудия, большое спасибо за ваш добрый комментарий. На самом деле, мой ежедневный опыт все еще и сейчас больше, чем когда-либо, состоит в том, что с каждым беспокойством, с каждой проблемой, с каждым открытым вопросом я немедленно перехожу в сознание подобия и затем получаю решение, не всегда немедленно, но всегда правильно (что потом и выясняется).

Хотите большего? Вы можете получить это — либо углубление изложений на моем сайте (это, конечно, сильные сокращения соответствующих тем, а также лишь половина общей концепции), либо ответы на конкретные вопросы с вашей стороны.

Дерзайте!

Приветствую вас из дождливых Гарцских гор.

JL

Клаудия говорит: 8 июля 2021 в 20:09

Здравствуйте, господин Ланг,

Я нашла ваш блог, ища помощи« что по-прежнему важно для меня и как я хочу прожить свою жизнь в будущем», как и вы, я прошла через плохие вещи и теперь пытаюсь придать своей жизни другое направление и задуматься о том, что у меня всегда было. Сильное чувство конструкции и склонность к духовному.

Я нахожу ваш блог чрезвычайно интересным и, прежде всего, очень сложным.

Мне еще предстоит пройти долгий путь, но я с нетерпением жду каждой новой страницы, которую вы описываете в своих записях.

Большое спасибо за это!

VG с Балтийского моря, где сегодня идет дождь.

Eva Orinsky says: December 28, 2020 at 7:48 pm

Интересно, действительно ли все больше и больше людей пробуждаются к этому знанию и может ли жестокость этого мира измениться к лучшему в результате? Я бы хотел, чтобы это произошло, но не могу в это поверить, так как не заметил никакого развития в этом направлении с тех пор, как я нахожусь на этой земле. У меня скорее складывается впечатление, что все становится все более и более жестоким. Но, возможно, это просто из-за однобоких новостей, которые вам каждый день вдалбливают в уши.

К приведенному выше описанию: В этом описании животные предстают как очень непросвещенные, как низменные существа.

Когда я наблюдаю за своей собакой, мне иногда кажется, что она может медитировать гораздо лучше, чем я. Или, например, дерево! Кто вам сказал, что оно не медитирует? И, возможно, гораздо более продвинуто в этой дисциплине, чем люди? А?

Eva Orinsky says: December 28, 2020 at 7:58 pm

Это действительно очень убедительно объясняется и поддерживается многими писаниями со всего мира. Какую разницу в толковании могут внести отдельные маленькие слова, если их игнорировать!

Спасибо за эту впечатляющую подборку!

Nata says: December 8, 2020 at 06:23 am

Да, Иисус полностью мудрый Бог, вау, очевидно, что это было его высокое «я», он говорил с собой, а затем спросил себя на кресте, почему он висел там так красиво. Почему Ты оставил меня? Да минует меня чаша сия! Не хочешь ли ты для меня другого пути! Чаша не сдвинулась с места x) . Ух ты, каким мудрым был Иисус и его высокое Я, даже сегодня я все еще узнаю его в сладком TüTü.

Какой великий план души и каким мудрым было его Я. Забавно, что он был совершенно другим, глупым и даже не понимал своего высокого Я x) «Почему ты оставил меня?» Варуумммммммм помоги мне высокое Я, я такой глупый без тебя, но ты — это я?

Тогда почему я не знаю, как я прекрасна, вися на кресте х).

Такой вот сарказм.

Если у всех высокое МЭ, то я съем веник.

Скорее всего, многие произошли от потревоженных обезьян, а остальные от чего-то покруче. Нет, не у всех высокое Я, а если и есть, то оно мертвое х) такое же тупое, как и они сами х) ИДИОТ.

RodneySlido says: September 30, 2020 at 01:28 am

Прибарахлился: поменял взгляды на вещи.

—

https://www.threexvideo.com/super-hot-snapchat-couple-snapchat-username-sofia-kaylala/ | https://www.threexvideo.com/

MarcusEcotT говорит: 26 сентября 2020 в 9:36

Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга.

Eva says: December 29, 2020 at 12:14 pm

У меня все еще есть трудности.

Это означает полную самоотдачу, моя контролирующая часть не хочет идти на это. Она чувствует себя ответственной за то, чтобы мое земное проявление могло жить как можно дольше и приятнее. Но у высшего «Я» могут быть другие планы или их вообще нет, все течет как-то само собой, под влиянием миллиардов вещей, работающих вместе, как бабочка, хлопающая крыльями в Китае, и я живу хорошо или плохо, или заражаюсь вирусом и умираю. Принять все это со стоической преданностью самурая — это действительно многого требует.

Но это, пожалуй, единственное спасение от психологической долины слез и боли, которую создает только сопротивление тому, что есть. Поэтому я буду продолжать практиковать смиренное преклонение перед великим Богом, который живет во мне и частью которого я также являюсь.

jlang says: December 29, 2020 at 3:17 pm

Духовный путь можно сравнить с солдатским. Солдат получает все от своего работодателя: еду, одежду, жилье, ответственную работу и все, что ему нужно. Это также включает в себя партнера, семейную жизнь, друзей, периоды отдыха и т.д. Взамен он получает только одно: послушание, то есть полную преданность своему духовному руководству.

Единственным исключением в этой параллели является то, что он не только рискует своей жизнью при выполнении приказов, но и отдает ее в любом случае; это относится не к физической жизни, а к животной части, программе эго.