Die beiden Pole unserer Identität

Schon in der Antike haben sich chinesische Philosophen die Frage gestellt, ob der Mensch nun gut oder böse sei:

Mong Dsi (oder Mengzi; um 300 v. u. Z.) sagt, die menschliche Natur sei gut:

„Die natürlichen Triebe tragen den Keim zum Guten in sich … Wenn einer Böses tut, dann liegt der Fehler nicht in seiner Veranlagung. … Das Gefühl des Mitleids ist allen Menschen eigen, … Liebe und … Weisheit sind nicht von außen her uns eingetrichtert, sie sind unser ursprünglicher Besitz.“

(Höffe, Otfried: Lesebuch zur Ethik.)

Hsün-Tzu (oder Xunzi; um 250 v. u. Z.) sagt, die menschliche Natur sei böse:

„Die menschliche Natur ist böse, und was am Menschen gut ist, ist Ergebnis seiner Anstrengungen. Unsere menschliche Natur ist so, dass wir von klein auf an materiellem Gewinn interessiert sind. Lässt der Mensch diesem Interesse freien Lauf, dann kommen Streit und Raub auf. … Von klein auf empfindet der Mensch Neid und Abneigung.“ (Höffe, s.o.)

In der Zeit der Aufklärung äußern sich Rousseau und Hobbes nach dem gleichen Muster. Warum überhaupt die Fragen nach dem, wer wir sind, nach der menschlichen Natur? Nun, weil jeder ihr unterliegt und ein gewisses Verständnis dafür braucht: Denn jeder versucht, eigene Verhaltensweisen und Entscheidungen optimal zu steuern und das Handeln der anderen einschätzen zu können, z. B. in der Erziehung, im Geschäftsleben, in der Familie, usw. Insofern gibt die Klärung Aufschluss darüber, wie man leben soll.

Die Überschrift über dem altgriechischen Tempel von Delphi „Gnothi se auton“, also „Erkenne dich selbst“, ist die Aufforderung zu tiefgreifender Selbsterkenntnis, die über ein erfülltes Leben entscheidet. Damit ist nicht nur materielles Wohlergehen, sondern auch ein erfolgreiches spirituelles Leben gemeint, das die Sinnfrage beantwortet und durch das der Mensch seine Bestimmung verwirklicht.

Zum „bösen“ Teil der menschlichen Natur: Einleitend soll Georg Büchner in seinem Fatalismusbrief zu Wort kommen:

„Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt?“

In ironischer Form äußert sich Wilhelm Busch zur negativen Seite des Menschen:

„Tugend will ermuntert sein,

Bosheit kann man schon allein.„

(Wilhelm Busch: Plisch und Plum)

Der portugiesische Mönch (Mitbegründer von São Paulo und Rio de Janeiro) Manuel de Nóbrega schreibt 1559:

„Am Anfang der Welt war nur Mord und Totschlag.“

(Ben Kiernan: Erde und Blut, S.9)

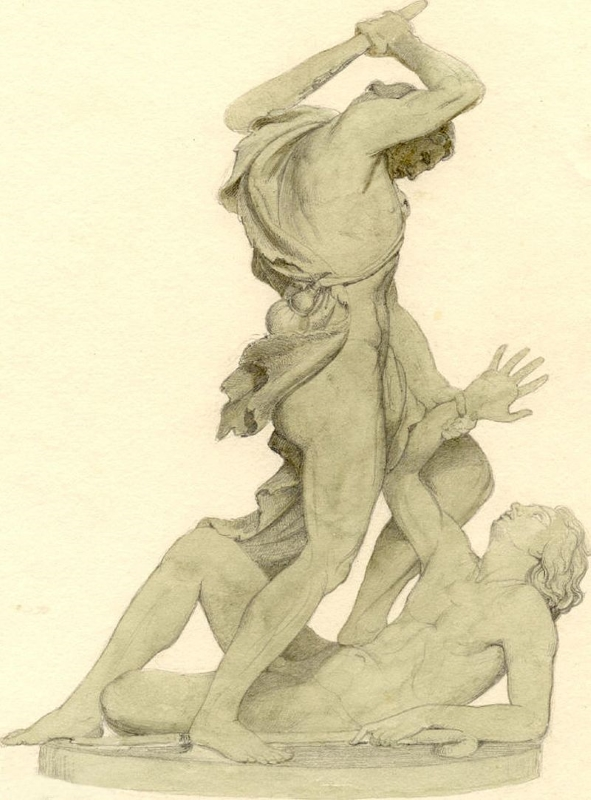

Herrmann Knaur: Kain und Abel-Gruppe. 1845. Stadtgeschichliches Museum Leipzig, Nr. 107b. Wikimedia Commons.

Die Geschichte von Kain und Abel sagt in symbolischer Form, dass Gewaltanwendung am Beginn der Menschheitsgeschichte steht und damit zum Grundsachverhalt der menschlichen Software gehört. Abel steht dabei symbolisch für denjenigen Software-Anteil im Menschen, in dem der geistige Teil (von „oben“) der Seele dominiert, während Kain den irdisch-triebbeherrschten Teil im Menschen darstellt. Das heilige Buch des Judentums, der Tanach (christliche Bezeichnung: Altes Testament), sagt hierzu aus:

„…alles Trachten ihres Herzens war nur böse immerdar.“ (Genesis 6)

Wir sind aber aufgefordert, Herr über diesen Dämon zu werden, und das Wichtigste, auch dazu befähigt:

„… die Sünde hat nach dir Verlangen, du aber herrsche über sie.“ (Genesis 4)

Binäre Identität

Im Drama „Geschlossene Gesellschaft“ des französischen Schriftstellers Jean-Paul Sartre finden sich drei Personen nach ihrem physischen Tod aufgrund ihrer irdischen Sünden eingeschlossen in der Hölle wieder, behelligen sich ständig gegenseitig und gehen sich so maßlos auf die Nerven: „Die Hölle, das sind [immer] die anderen.“

Bei Sartre endet das Stück mit Aussichtslosigkeit der Protagonisten, sie wissen nicht, wie sie aus dieser Hölle herauskommen und finden sich damit ab. Garcin sagt: „Also – machen wir weiter!“ Aber er irrt, es gibt den Ausweg. Er besteht darin, das Ego als solches und als Steuerungsprogramm von „unten“ zu erkennen und dann Schritt für Schritt durch Beobachten und Kontern zu deaktivieren.

Ein hochklassiger Fußballprofi, der mehrere Male mit zeitweiligen Berufsverboten belegt wurde, weil er Gegenspieler gebissen hatte, wurde nach dem Warum gefragt: „Ich kann das nicht erklären. Es passiert einfach, da ist so eine Wut in mir.“ (Spiegel 41/2014).

Er hat den Grund nicht erkannt, aber immerhin einen Zipfel des Schleiers angehoben. Der Ausweg ist, die „Hölle“ zu erkennen als den fast undurchdringlichen Nebel, der den Blick hinter die Oberfläche der Person auf ihren geistigen Kern verhindern will. Die Hölle, die Triebseele, der Selbsterhaltungstrieb, der Egoismus, diese Hölle ist die ausschließliche Sichtweise auf die nur äußerliche Anderheit des Menschen in Bezug auf die anderen Menschen.

Der Blick auf die Finger einer Hand täuscht ihre Verschiedenheit vor, die auf der physikalischen Oberflächenebene ja auch tatsächlich besteht, obwohl ihr existenzielles Wesen ihre Einheit ist, verkörpert durch den gemeinsamen Blutstrom, ohne den die Hand überhaupt nicht sein könnte. Dieses Oberflächenprogramm – Goethe nennt sie Mephisto – will den „Tiefblick“ (buddh.) verhindern, den Blick auf das wahre Wesen des Menschen, auf sein inneres Licht, auf die Herkunft „seiner“ Ideen, auf seine geistige Ebenbildlichkeit, auf seine innere Stimme, sein Bauchgefühl, sein Gewissen.

Homer hat in der Odyssee (Vierter Gesang 265, 271 ff.; Achter Gesang 492 – 495, 512) versucht, diese beiden Pole tatsächlichen Menschseins durch das Bild vom Trojanischen Pferd darzustellen, indem er die physikalisch tatsächliche Oberfläche dieser Holzfigur vervollständigt hat durch die eigentliche geistige unsichtbare Wahrheit der Kriegswaffe. Dabei ist der Unterschied dieses literarischen Bildes zum lebendigen Menschen der, dass die beiden Seiten bei Homer eben beide auf der Ebene der Materie bleiben, wohingegen sie sich beim Menschsein vertikal zueinander befinden, also als Materie und Geist.

Die halbierte rein materielle Sicht des Menschen auf die anderen Menschen — und auf sich selbst –, die Sicht der Nicht-Einheit ist Voraussetzung und Ursache für die automatische, unbewusste und wie selbstverständliche Maxime der Selbsterhaltung, des Egolebens und der daraus abgeleiteten rassistischen und zumindest egozentrischen Lebensführung, die seit Kain und Abel nichts von ihrer zentralen Rolle im Leben verloren hat.

Diesen Irrsinn des Trojaner-Blickwinkels des ausschließlich irdisch-materiellen und deshalb egozentrierten Lebens geißeln alle Religionen, ohne dass die Menschen ihnen Gehör schenken. Im Juden- und Christentum beispielsweise lauten die kritischen Bezüge wie folgt:

„Lasset ab vom Menschen, der Atem in der Nase hat; für was ist er zu achten?“ (Jes. 2, 22)

„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.“ (1. Sam. 16, 7)

„Nun erfahre ich die Wahrheit, dass Gott die Person nicht anschaut.“ (Apg. 10, 34)

Der verständige bewusste Blick auf die Geistseele im Menschen ist derjenige auf „der Gottheit inn´re Stimm“ (Gita XVI,24), auf ihre Ebenbildlichkeit (1. Mo. 1,26 f.), auf die Intuition, darauf, dass man „nur mit dem Herzen gut sieht“ (Saint-Exupéry: Der kleine Prinz). Er ist Voraussetzung und Grundlage für die Sinngebung des menschlichen Lebens und die damit verbundene Leidfreiheit:

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes [Geistseele, Intuition, innere Stimme], … dann wird euch alles zufallen.“ (Mt. 6, 33)

„Mein Gott, ich schrie zu dir, und du machtest mich gesund.“ (Ps. 30, 3)

„Ob tausend fallen an deiner Seite …, so wird es doch dich nicht treffen.“ (Ps. 91, 7)

Insbesondere in Hinduismus und Buddhismus nimmt die Perspektive der Befreiung vom Leid einen breiten bzw. zentralen Raum ein. Dabei ist sie speziell im Christentum nicht als Ziel zu verstehen, sondern als Folge des absoluten Gebots, des „vornehmsten“ (Mt. 22, 38), nämlich „Gott, deinen Herrn zu lieben“ (23, 37), also unsere innere Stimme, unsere Geistseele.

Die Leidfreiheit stellt sich beim Einschlagen des geistigen Weges nicht nur sofort ein, sondern meist schon vorher! Es fällt auf, dass im Rückblick zwar trotzdem leidvolle Begebenheiten vorgekommen waren, diese aber entweder ein harmonisches Ende hatten (unerklärliche Rettungen) oder rein gedankliche Qualen waren und keine materielle Substanz hatten.

Das Ego aber will durch das Ablenken von der inneren Einheit aller Menschen die materielle Sichtweise der äußeren Anderheit festigen. Denn nur dadurch kann diese die Egozentrik der Selbsterhaltungs-Software eben anderen gegenüber aufrechterhalten. Deswegen achtet die Hölle peinlich darauf, dass die Liebe auf die physikalisch „Nächsten“ beschränkt bleibt und keinesfalls auf Fremde (Gleichnis vom Barmherzigen Samariter), Asylbewerber, Ausländer, böse Nachbarn oder gar Feinde (Bergpredigt: Mt. 5,44) ausgeweitet wird. Denn das wäre das Reduzieren der Eigenliebe von 100 % auf 50 % und die Ausweitung der Samariterliebe, die sich auf jeden anderen bezieht, also diesen zu lieben „wie dich selbst“: Mt. 22,39).

Der islamische Mystiker Rumi erzählt zum Thema Ego-Reduktion die berühmte Geschichte vom Papageien im Käfig:

Ein Kaufmann hatte einen wunderschönen Papagei in einem Käfig. Der Mann wollte eine Geschäftsreise nach Indien antreten und fragte alle Leute in seinem Haushalt, was er ihnen mitbringen solle. Auch den Papagei fragte er nach einem Mitbringsel. Dieser bat den Kaufmann, anderen Papageien dort in Indien zu erzählen, in welcher Lage er sich in diesem Käfig befände und dass sein Wunsch wäre, von ihnen zu erfahren, wie ein Lösungsweg für ihn aussehen könnte. Der Händler versprach, das zu übermitteln.

Als er in Indien ankam, traf er auf einige Papageien und richtete die Bitte aus. Sofort nach dem Gehörten fiel einer von ihnen tot zu Boden.

Nach Hause zurückgekehrt berichtete der Reisende seinem Papagei das Erlebte. Als dieser das hörte, fiel er tot auf den Boden des Käfigs. Der Kaufmann war tief betrübt und holte den Vogel aus dem Käfig. Da breitete dieser plötzlich seine Flügel aus und flog auf einen Baum. Er erklärte dem erstaunten Mann das Täuschungsmanöver: Der Papagei in Indien hatte seinen Tod vorgetäuscht, um dem Gefangenen zu signalisieren, dass auch dieser „sterben“ solle, um endlich frei zu werden. (Rumi: Mesnevi I, 1556 – 1920)

rfcansole Can Stock Photo csp 17167163

Bei allen Lebewesen ist die Grundlagensteuerung ihres Verhaltens nicht ihr eigenes Bewusstsein, sondern das Hintergrundprogramm des Überlebens, das der Selbsterhaltung. Diese Basis-Egozentrik gilt für Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere ausnahmslos. Das Säugetier Mensch ist das einzige Lebewesen, das über dieses tierische Programm hinaus über ein zweites Basisprogramm verfügt. Diese zweite Lenkung neben der Selbsterhaltung ist dasjenige der Alle-Erhaltung.

Insofern besteht seine Verhaltenssteuerung grundsätzlich nur aus dem Zustrom von „unten“ (egozentrische Eigenliebe) und den von „oben“ (altruistische Eigen- und Fremdenliebe). Der Mensch ist deshalb sowohl materie- als auch geistgesteuert und verhält er sich göttlich oder tierisch je nach Anteil der Lenkung durch Trieb- oder eben Geistseele.

Es ist unmittelbar einleuchtend, dass, wenn sich alle Menschen primär um den Erhalt aller anderen kümmern würden — im Rahmen ihrer persönlichen, örtlichen, finanziellen, ökologischen und kräftemäßigen Möglichkeiten und unter Berücksichtigung auch ihrer eigenen Absicherung –, dann wäre die Erhaltung des einzelnen und die der Gesamtheit umfassend gesichert. Allerdings folgt der Homo sapiens seit seinem Auftritt auf der Bühne der Weltgeschichte nur dem Programm der ausschließlich eigenen Erhaltung. Aus diesem Grund erschienen vor ca. 3000 Jahren die ersten Weisheitsschriften, um die zweite geistige Hälfte der Verhaltenssteuerung zu beschreiben, die Fremdenerhaltung — in allen Religionen. Im Christentum finden sich etwa das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter und Jesu Mahnung der Feindesliebe.

Der Mensch kann „nichts von sich selber tun“ (Joh. 5, 30), er ist auf der Stufe der Existenzfrage nicht Rezeptemacher, sondern nur Anwender beider Rezepte. Die selbstbestimmte Lenkung des eigenen Schicksals besteht darin, seinen freien Willen dazu einzusetzen, den Mischerhebel seines Bewusstseins zwischen „oben“ und „unten“ in Gang zu setzen. Damit kann er — zumindest prinzipiell — die Verteilung der materiellen und geistigen Impulse bestimmen. Sein Bewusstsein ist der Ort für diesen Entscheidungshebel. Allerdings beträgt der Anteil der materiellen Ausrichtung, der Eigenerhaltung bei den Menschen trotz Schöpfungsgeschichte, trotz Bergpredigt, trotz Koran, trotz Bhagavad Gita, trotz Tao Te King und trotz des buddhistischen Edlen Achtfachen Pfades wahrscheinlich 99 %. Um hierfür nochmal die Ironisierung von Wilhelm Busch heranzuziehen: „Tugend will erworben sein; Bosheit kann man schon allein!“

Der freie Wille des Menschen hat das Mischventil in der Hand und kann (mehr oder weniger) frei entscheiden, ob und wie viel Einfluss er dem jeweiligen Zustrom in seinem Bewusstsein gibt. Das setzt natürlich voraus, dass er sich diese existenzielle Situation bewusst macht, was zumeist nicht der Fall ist. Solange ist sein freier Wille nur als Potenzial vorhanden. Entscheidend aber ist, dass er das Herauslösen aus der reinen Triebsteuerung erlernen kann. Er ist dann in der Lage, sich daraus bewusst zu lösen und in jeder Entscheidungssituation seiner intuitiven Führung Raum zu geben. Das Symbol dafür ist die Konfrontation mit den beiden Bäumen im Paradies: Am Sachverhalt, sich für einen von beiden entscheiden zu müssen, hat sich bis heute nichts geändert. Insofern befindet sich der Mensch in einer Zwischenstellung zwischen oben und unten, zwischen animalischem und geistigem Bewusstsein. Jeder ist sozusagen zugleich Luzi-fer und Christo-fer (ferre: tragen).

„Der Himmel ist in dir

und auch der Höllen Qual,

was du erwählt’st und willst,

das hast du überall.“

(Angelus Silesius: Cherubinischer Wandersmann, Buch I, Vers 145)

Sein Relais-Anteil an seiner Verhaltenssteuerung ist qualitativ entscheidend. Um es mit einer Begrifflichkeit der mathematischen Physik (Chaostheorie) zu formulieren: Der Flügelschlag eines Schmetterlings löst einen Hurrikan aus. Dieser Flügelschlag braucht aber unseren gesamten Kraftaufwand und unsere gesamte Ausdauer. Während uns die Entscheidungen für die Selbsterhaltung quasi auf dem Tablett serviert werden, ist das Erkennen des göttlichen Lebens hinter unserem materiellen Leben erst Ergebnis eines mühseligen Weges.

Der menschliche Verstand (s.u.: Forrest Gump) ist nur ein Werkzeug der operativen Wahrnehmung, ein Instrument, das Eingaben aufnimmt und intelligent verarbeiten kann, aber nur scheinbar eigenständig schöpferisch ist. Dass er nicht erschaffen kann, ist eine schwere Beleidigung fürs Ego, erst recht für das Ego z. B. der Naturwissenschaften. Diese bilden sich ein, mit dem Verstand schöpfergleich alles Mögliche bewirken zu können, Gott spielen zu können wie etwa durch Menschendesign oder das Klonen. Das Missverständnis ist, dass die Rechen- und Verknüpfungsoperationen des Verstandes mit ihren intelligenten Ergebnissen ursprüngliche Eigensteuerung vortäuschen.

Das gilt erst einmal für die materielle Dimension wie zum Beispiel die computergesteuerten Prognosen der Meteorologen, die dem Grundprogramm der Selbsterhaltung dienen wie etwa durch Vorhersagen der Wetterentwicklung für die Ernte als auch durch Warnungen vor der zerstörerischen Erderwärmung. Das gilt weiterhin aber auch für die geistige, bei der der Verstand auch hier nur untergeordnetes Instrument ist. Denn wenn etwa Luther den Ablassbetrug des Vatikans geißelt oder Professor Küng den Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes, so waren „ihre“ Ideen nicht Produkte ihres Verstandes: Beide haben zwar ihren Verstand eingesetzt, aber Luthers Verstand wurde erkennbar von „oben“ gesteuert, und zwar unter anderem in seinem Kampf gegen jenen Betrug zum Schaden der Gläubigen. Dagegen kam die Steuerung des Papstes mit seiner egozentrischen Unfehlbarkeit und dem Machtstreben über andere von „unten.“

Ganz bewusst hat Gandhi zum Beispiel seinen Widerstand gegen die Gewaltherrschaft des British Empire als seine Führung durch seine innere Stimme zum Segen des indischen Volkes erkannt und dementsprechend seine intellektuellen Fähigkeiten eingesetzt.

Solches bringt etwa Puccini durch sein Bekenntnis zum Ausdruck: „Ich komponiere nicht. Ich mache das, was meine innere Stimme mir sagt.“ Damit macht er klar, dass er sich darüber bewusst ist, dass seine Einfälle — seine Ideen — nicht seine sind.

Die Steuerung durch das Programm der Selbsterhaltung mit Fremdenhass, Rassenhass usw. ist nicht primär Merkmal der Person und existiert nicht erst als antiker Völkermord (Z. B. Cäsar an den Usipetern), als mittelalterlicher Antisemitismus oder modernen Holocaust sowie als die vielen weiteren Genozide, sondern als tierisches Merkmal des Menschseins generell. Kain und Wilhelm Busch lassen grüßen.

Schöpferkraft scheint der Mensch zu haben, was man an seinen Entscheidungen für Kriege oder für die Ruinierung des Klimas sehen kann, aber auch andererseits an medizinischem, technischem und sozialem Fortschritt. Jedoch sind diese Beispiele lediglich Entscheidungen zwischen zwei vorgegebenen Wegen. Wenn man aber Mord und Totschlag einerseits sowie auf der anderen Seite das Retten in Notsituationen unter eigener Lebensgefahr vergleicht — letzteres also gegen den absoluten Selbsterhalt — sind dies Entscheidungen zwischen Impulsen von „unten“ oder „oben.“ Hier kann der Mensch zwischen ihnen – zumindest prinzipiell – wählen. Er kann prinzipiell den Hebel nach oben oder unten legen und mithilfe seines Verstandes diese Konzepte ausarbeiten und verwirklichen und auch noch optimieren: Baue ich eine Atombombe, gründe ich ein Rotes Kreuz? Unterschlage ich Geld aus der Vereinskasse? Setze ich meine Leben beim Löschen des Waldbrandes oder in der Entwicklungshilfe in Kriegsgebieten aufs Spiel?

Die materiell vs. geistigen (horizontal-vertikalen) Gesetzmäßigkeiten von Kain und Abel waren schon vor dem Menschen da, er hat mit ihrem Erschaffen nichts zu tun und kann nur mit ihnen umgehen. Einstein hat die Relativität ja nicht erfunden, sondern nur entdeckt.

Der Löwe in der Steppe hat nur ein einziges Programm, das ihn steuert, das Säugetierprogramm der Selbsterhaltung. Er jagt, frisst, paart sich, verteidigt sein Revier, schützt seinen Nachwuchs, sammelt frische Kräfte in seinen Ruhezeiten und beißt Konkurrenten weg. Diesem Programm ist er ausgeliefert, er kann nicht aus ihm heraus.

Der Mensch – das ist der Unterschied zum Säugetier – hat zwei. Einmal folgt er genau demselben animalischen Programm des Selbsterhalts wie der Löwe, und das meist zu 99 %. Darüber hinaus aber befindet in ihm die Geistseele, das spirituelle Programm der Trennungsüberwindung, Liebe genannt. Diese Art der Liebe ist geistig, geht über die beiden Stufen der irdischen Liebe wie erotischer und sympathischer hinaus (s. u. zum Liebeskapitel 17) und basiert auf geistigem Hindurchblick — durch den Handschuh auf die Hand. Der Mensch ist das einzige Säugetier, das aus der animalischen Steuerung ausbrechen kann. Dieses zweite Programm ist der qualitative Unterschied zum Tier. Es ist dazu da, das erste zu überwinden. Es soll den Menschen seiner Bestimmung zuführen, zur Selbsterkenntnis des innerlich göttlichen Wesens, das ihn dann aus der Welt der Leiden heraushebt. Der Weg zu diesem zweiten Bewusstseins- und Verhaltensprogramm — Löwen kennen keine Samariter — ist das einzige Thema aller Weisheitsschriften aller Kulturen und Völker.

Ein Kommentar zu Kapitel 2:

hannah sagt:

Deine Zusammenfassung und die Art und Weise, wie Du deine Wahrnehmung in Worte fassen kannst- genau das habe ich gesucht. Das Unbeschreibbare beschreiben … Danke! Der ganze Blog ist extrem öffnend – zumindest für mich. Ich habe für so vieles Worte gefunden, was ich vorher niemandem näher bringen konnte- die Übersetzung fehlte.

Un aporte muy interesante. Muchas gracias por la ilustración. Saludos.